訪楓泾古鎮 尋金山農民畫

日期:2016/12/15 21:31:04 編輯:古代建築 楓泾

楓泾

農民畫村

農民畫村

本報記者 王飛雁

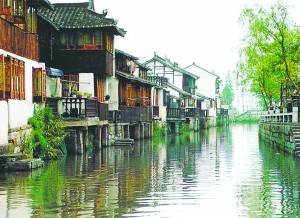

楓泾,一座千年水鄉古鎮。她既有小橋、流水、人家的溫馨嬌媚,又包含江南水鄉溪邊浣紗、漁舟唱晚的淳樸鄉情。片片青瓦珍藏著宋、元至今一串串神秘的故事,塊塊石板覆蓋著千余年來吳越文化的歷史。

楓泾位於上海市金山區,分為古鎮和中國農民畫村兩大景區。走進古色古香的大門,迎面是一座江南水鄉風格的影壁牆,正中刻著四個古怪的字唔呶喔哩。這是什麼意思?為什麼寫在這裡?原來“唔呶喔哩”是楓泾方言的發音,意思是“我的家裡”。這裡是楓泾古鎮的迎客門,由此就進入了古鎮區。

走過迎賢橋,眼前出現一座宅院,這是清乾隆年間要臣謝墉在家鄉楓泾南鎮的內宅金圃宅第。該宅建於乾隆後期,原為三井三埭及東西廂房、馬廄、河阜一應齊全的大宅院,為楓泾之首。宅第南牆外,立有狀元、進士、舉人三個牌坊,镌刻著出生楓泾的3個狀元、56個進士和125個舉人的名字。

楓泾是典型的江南水鄉,古鎮內河道縱橫,多小圩,形似荷葉,清流急湍,夏日則開遍荷花,著實清秀、俊美。水上古橋栉比,橋下流水潺潺,水邊灘埠鱗次。古鎮裡的橋梁有52座之多,可謂“三步兩座橋,一望十條巷”,現存最古老的是元代致和橋,距今有近700年的歷史。

走在青磚石板鋪成的小路上,跨過一座座石橋,一眼望去,溪北人家粉牆黛瓦,枕河而座。一座座古樸的小樓,或重檐疊瓦,或騎樓高聳,或勾欄亭閣,或近水樓台。小樓前,層層石階通向河壩,河上漂蕩著大大小小的烏篷游船。小橋流水人家構成一幅畫卷,賞不盡的古鎮水鄉韻味,宛若東方威尼斯。夕陽西下,給樓、橋、船都勾上了金邊,一種令人眩暈的美。

沿河的老街上,一長排黑色廊棚,黑色小瓦蓋頂,黑色小磚鋪地,一盞盞大紅燈籠懸在廊檐下,真是古徑通幽。楓泾古弄遍布,最長的500多米,最狹的不到1米。徜徉在古巷幽弄,一扇扇木樓花窗,一只只竹籃,一盞盞街燈……古樸異常,仿佛穿越到很久以前。

楓泾是漫畫家丁聰、國畫大師程十發、圍棋國手顧水如的故鄉,所以別看它不大,畫館和名畫家祖居卻是三兩步就能碰上一個。走過鎮上北豐橋,信步東向,就是楓泾古老的太平坊,如今稱和平街。和平街151號是一座三埭兩天井後帶花園的宅院。宅院靜谧恬然,翰墨溢香。這裡,就是國畫大師程十發的祖居,是他早年生活過的地方。

走出風景古鎮景區,驅車十幾分鐘,竹林、綠樹掩映中出現一片江南古建築群,遠遠望去,民房的外牆上畫著五顏六色的畫,這裡便是農民畫村。

從民族、民間傳統造型藝術中受到啟迪,1963年村民們把民間印染、刺繡、木雕、灶壁畫等特色藝術運用到繪畫中,以江南農村的生活習俗和勞動場景為題材,用樸實的手法創作了《踏水車》等散發著泥土芬芳的農民畫。上世紀六十年代末七十年代初,上海畫院程十發、鄭家聲等多位著名畫家先後來到楓泾體驗生活,舉辦美術培訓班,在他們的感染和指導下,一批土生土長的農家子女成長為農民畫家。

現在,該村有50多戶、100多位農民畫畫家,6戶常年駐村作畫,還有來自全國各地的多位畫家。在農民畫展廳,可以欣賞到很多優秀的農民畫作品;在農民畫家居住創作室,還能看畫家現場作畫。漫步在農民畫村,猶如置身一幅畫卷,探尋和感受從勞動中升華出的藝術。

【溫馨提示】

滬上新八景之“楓泾尋畫”

門票:楓泾古鎮50元、農民畫村30元。1.1米至1.4米兒童、70歲以上老人(憑老年證)、殘疾人(憑殘疾證)5折;現役軍人、離休干部、烈士家屬、傷殘軍人憑證免票。