同專家探訪大慶遼金古城

日期:2016/12/14 10:10:51 編輯:古建築保護 古城址中發現的古文物碎片。

古城址中發現的古文物碎片。

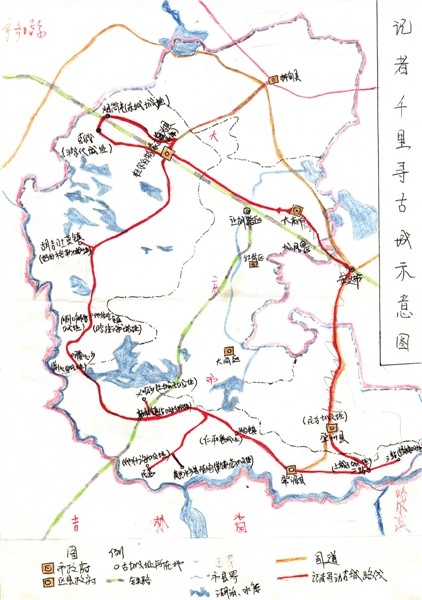

記者的探訪路線。

記者的探訪路線。

東土城子遺址

東土城子遺址

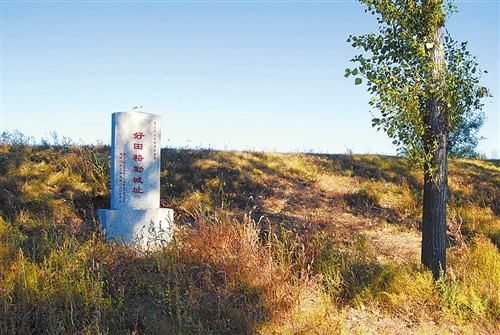

好田格勒古城址

編者按:

大慶,是個現代化的城市,富有濃郁的時尚氣息,卻也有著底蘊豐厚的歷史文化,其中就包括距今一千年左右的遼金文化。這是遼金時代的輝煌,也是大慶文明的重要組成部分。本報記者隨同考古工作者,歷時數月尋訪遼金古城,展示古城的歲月流痕。

□中國古鎮保護哈爾濱4月25日電 記者/劉永生 陳景波/文 劉永生/攝

探訪是從2007年開始的。2007年11月,第三次全國文物普查大慶辦公室成立。三名普查員,打破冬季不做野外考古的慣例,行程總計達10萬公裡,對我市的文物遺址、近代建築、工業遺產等進行逐次普查。

普查辦主任顏祥林告訴記者:“目前,第三次普查結束,雖然結果還未正式公布,但大慶地區共發現文物遺址已達262處。”這其中有新石器時代、青銅器時代、遼金時期、近代文物遺址48處。

古遺址雖然沒了刀光劍影,也遠去了袅袅炊煙。然而,那一石一磚,無一不是刻刀般留下了當年歷史的印痕。

記者追隨市考古工作者,也開始了千裡尋訪遼金古城之旅。

A.行前准備

此次同行者中,有大慶市博物館書記張鳳禮、普查辦主任顏祥林、研究館員唐國文。

路線是沿嫩江下游東岸的杜爾伯特蒙古族自治縣縣界南行,到肇源境內的松花江再東行至肇州。

顏祥林說,由於最早生活在這一帶的人屬游獵民族,所以,這裡的歷史和古城沒留下任何記載。這就是說,我們此行,只能根據從遺址處搜集到的標本特征進行分析,再與流傳下來的相關文獻來對古城興建的時間、作用等進行考證。

B.已有史料

據史料記載,松嫩平原一直是我國多民族聚居地之一,公元10-13世紀時,生活在這裡的契丹、女真人,先後度過了遼(公元907-1125年)和金(公元1115-1234年)兩個朝代,相繼延續了近330年。

這裡留下斑斑遺跡,也創造了燦爛的遼金文化。

勢爭紛亂,白雲蒼狗,千百年的爭戰不斷,千百年社會進展無幾。到了元、明時期,蒙族人在此以游牧的方式繁衍生息,成為這片草原的領主,稱其為郭爾羅斯部落,並有了較詳實的文字記載。

蒙古族在這裡生活,多把城址建於沿江高崗處,於是,我們此行選擇沿嫩江東岸南下的路線,尋找古城遺址。

C.首站目標

根據資料,在杜爾伯特蒙古族自治縣沿嫩江東岸南下,在102.9公裡

的區間內,共發現6座古城遺址。從此,我們帶您了解大慶的遼金文化。

尋訪第一站

東土城子

一城,一水,一處開闊地,構成了這裡的古鹽文化。

在杜爾伯特煙筒屯鎮東土城子屯往西,不遠處便是東土城子遺址。

這座古城坐北向南呈長方形,城牆均系夯土板築,如今,那高出地面兩米有余的殘垣倔強地臥在那裡,固守這曾經神奇的領地,雖經風雨打刷,筋骨依然。只是在近6萬平方米的領地內,換了人間,古城變良田了。

“雖說村民在這裡種地,對古城址並沒有破壞。”東土城子村村支部書記陳德民介紹,就是現在,村民耕種時,時常能撿到一些陶片之類的古物。

距東土城子200米處,有一個六七千畝的水域,最早叫“達布斯諾爾”(蒙古語為“鹽湖”),當地人稱為“鹽泡子”。城水之間有一片開闊地。這一城,一水,一處開闊地,構成了這裡的古鹽文化。

陳德民說,這片開闊地原來是個大鹽場,他聽老人傳下來的說法,說這裡的土和紅糖顏色差不多,所以判斷這座古城該是看鹽場的駐軍所建。

戴俊生在杜爾伯特蒙古族自治縣檢察院工作,對本縣歷史及古城址很有研究。他說古人對鹽十分重視,以至於達到了崇拜的程度。所以,那時候把鹽稱為“上味”,貴族送貴客禮品時,往往就是一撮鹽。

據史料載:金時肇州轄區較廣,現肇州、肇源、肇東、安達、泰康、林甸等縣及吉林省的松原市均在其轄境之內。這一地帶鹽泊較多,居民取土熬鹽。《金史》卷49《食貨四》記載:“初,遼、金故地海濱多產鹽,上京、東北二路食肇州鹽,速頻路食海鹽,臨潢之北有大鹽泺(luò),烏古裡石壘部有鹽池,皆足以食境內之民,嘗征其稅。及得中土,鹽場焙之,故設官立法加詳焉。然而增減不一,廢止無恆,亦隨時救弊而已。”

這裡的“金故地”就指肇州,因有“嘗征其稅……故設官立法加詳焉。”可以判定東土城子駐有為稅官護衛的兵。

75歲的王國靖老人是位退休教師,他說聽老輩人講,很久以前古城四角有角樓,城外有護城壕,古城附近還有一個點將台。

就是這“點將台”三個字的出現,又讓東土城子蒙上了一層面紗,是鹽城?是兵站?還是兼而有之?考證工作一步三難。

尋訪第二站

好田古城

“城內有井,還有石磨、瓦片,究竟住的是什麼人,就不知道了。”

出泰康鎮沿S201省道林肇路向西南行駛60公裡,便到了胡吉吐莫鎮,沿鎮西側的胡江路往北行駛不遠便到好田村,村中有個好田格勒屯。

屯北不遠處有座遺址,便是古代的好田城了。

遠遠望去,古城被楊樹圍抱,村子與古城間並沒有路。

59歲的戴斌是好田村原支書,他說:“城內有井,還有石磨、瓦片,究竟住的是什麼人,就不知道了。”

前些年縣裡的干部和外地的專家來這裡考察過,說法是“這個城是遼金時期建的。”

這是一個方城,城內應該有八九十畝地的面積,上個世紀60年代,已被墾為農田,把遺留的兩眼井也填了,石磨也就沒了蹤影,常常能看到的只有瓦片。

此城比東土城子略小些,但四角設有角樓,城牆設有“馬面”,城外有護城壕。

唐國文是市社科聯系統文博一級學科帶頭人、研究館員,是文博、考古、地方史研究的“權威”。

“馬面是什麼?干什麼用的?”記者問。唐國文的解釋是,古人為了加強城門的防御能力,在建城時便設建二道以上的城門,形成“甕城”,城牆每隔一定的距離就突出矩形墩台,這種墩台稱為敵台,或“馬面”。這種墩台的設立,便形成了正面、側面夾擊敵兵之勢,因其外觀狹長如馬面,故得馬面之稱。

馬面的建造,對敵兵形成了三面攻擊之勢,消除了防守死角,大大增強了防御能力。

“此城該有駐軍!”這是同行者的統一看法。

70歲的韓玉林老人講述了一段傳說:很久以前,好田格勒屯沒幾戶人家。一年夏天的夜晚,屯子後面來了很多騎高頭大馬的人。屯子裡的人以為是來了強盜,沒人敢出門看個究竟。次日一大清早,就在人們紛紛走出家門,去野外捕獵的時候,大家才發現屯子後面多了一座土城,城門由官兵把守。後來發現,隔一段時間就有官兵來,有人說城裡住的是大遼的軍隊,他們從這裡路過,歇息之後繼續趕路,去攻打大宋的軍隊。

按照韓老的說法,好田古城該是兵站,可戴俊生另有解釋,他認為好田古城與東土城子情形極為一致,因為距離好田古城遺址北兩公裡,也有一處兩千畝左右的“達布斯諾爾”。

“這些古城的建造,多是依據遼金當時的政治、軍事、經濟、文化的需要所建,不同級別的城堡,用途也不同……”唐國文講述著。

對於城堡級別的劃分,學者們認為黑龍江省境內的遼金古城,大致劃分為五個級別:一是政治、經濟、文化的中心城;二是軍事城堡;三是猛安謀克城(猛安謀克:金代女真族的軍事和社會組織單位。);四是交通路線上的站鋪;五是看守陵墓等事的小城堡。

遺址、史料、傳說縱橫交織,似飄動的面紗,歷史的真實,在飄動中閃現,隱著神秘,讓人向往,催人追求。

- 上一頁:平樂古鎮:蜀地水鄉

- 下一頁:遼金兩朝的名城——黃龍府

熱門文章

熱門圖文