南美洲發現白垩紀時期雷龍化石

日期:2016/12/14 12:23:21 編輯:古建築保護

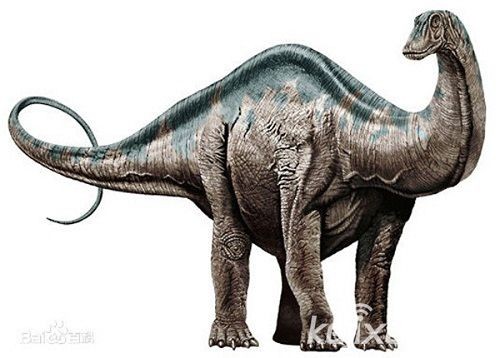

阿根廷考古人員在內烏肯省利邁河中段盆地進行發掘時發現了雷龍化石。盡管雷龍化石曾多次被考古學家在北美洲發現,但在南美洲發現尚屬首次,此次發現仍然有著十分重要的意義。雷龍是一種巨型的長脖食草恐龍,全長約20米,高約4.5米,重約35噸,喜歡群居,自衛武器主要是厚壯有力的長尾。之前考古界認為,雷龍生活在距今1.5億年至2億年的侏羅紀時期,於侏羅紀末期逐漸從地球上消失。加利納認為,這次意外發現至少能從兩方面改變人類對雷龍演化史的認識。首先,雷龍在南美大陸存在過;其次,存在時間大約可持續到侏羅紀以後的白垩紀,這比此前認為的雷龍滅絕時間要推後許多。此外,這次新發現的雷龍體形相對較小,只有8到9米長。新發現的雷龍化石被命名為“雷因庫帕爾雷龍”,當地印第安語意為“消失的族群”。加利納還介紹說,目前考古學家獲得的大部分證據表明,第一批雷龍族群產生於侏羅紀時期,但在距今1.8億年前,原始大陸開始分裂漂移,雷龍族群在不同的古大陸開始了完全獨立的進化。加利納還猜測,可能一次生存環境的突然變故讓北半球的雷龍徹底滅絕,而南半球的雷龍卻能繼續存活很多年,“可能是南美雷龍相對較小的體形幫了它們”。

- 上一頁:陝西岐山周原遺址現西周墓群

- 下一頁:希臘古墓發現疑似亞歷山大親屬遺骸

熱門文章

熱門圖文