古鎮 碛口

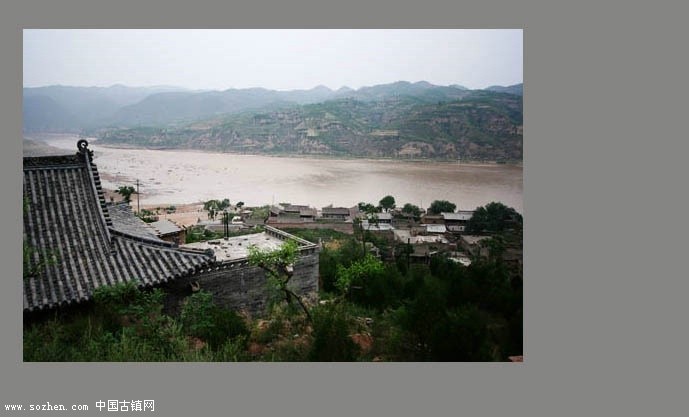

日期:2016/12/16 19:01:37 編輯:古建築圖清初,黃河古道成為連接南北的主要通途。當400多米寬的河面流經碛口的“大同碛”處,驟然縮為不足80米的急流淺灘,從而造就出這座水旱碼頭。200多年間,古鎮碛口成了晉商的橋頭堡。

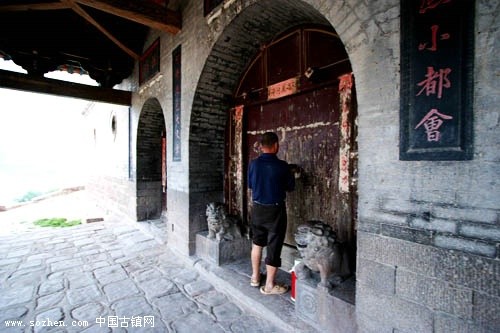

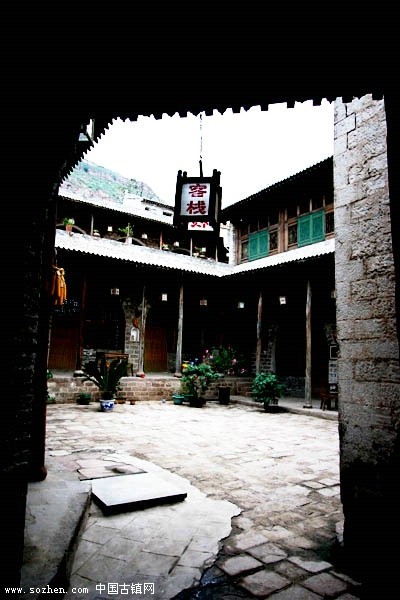

鼎盛之際的碛口,是一派水上舟船穿梭,岸上商賈如雲的景象。當年,380余家大小商鋪貨棧,擁擠在這3裡多的狹長之地。黃河卵石鋪就的路面上留下了多少騾馬駱駝踏踩的痕跡,那是一番何等繁華熱鬧的景象。“碛口街上盡是油,三天不馱滿街流”的民諺流傳至今。古老的碼頭和無言的轳辘早已作為歷史見證,記憶著當年日過百艘船舶的盛景。民謠:“九曲黃河十八灣,寧夏起身到潼關,萬裡風光誰第一?還數碛口金銀山”道出了歷史的認可。然而,200多年的繁榮,自20世紀三十年代末始,經歷了黃河水患的侵害,現代鐵路運輸的興起,戰爭年代的毀滅,碛口,終於慢慢地掀過了它璀璨的一頁。黃金通道已去,高山依在,河水長流,歲月為我們留下了一份珍貴的留痕

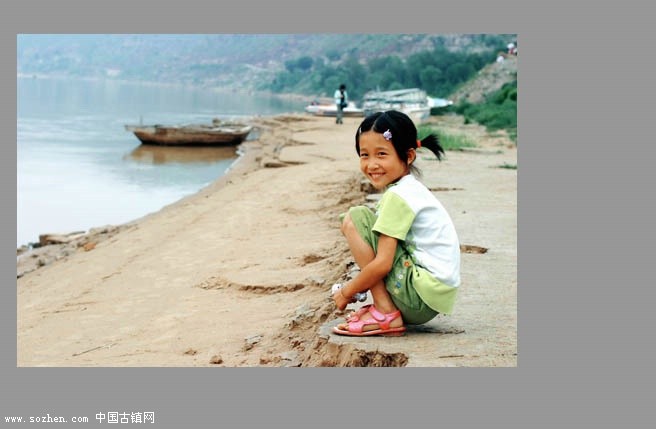

碛口

碛口

碛口

碛口

碛口

碛口

碛口

碛口

碛口

碛口

碛口

碛口

碛口

碛口

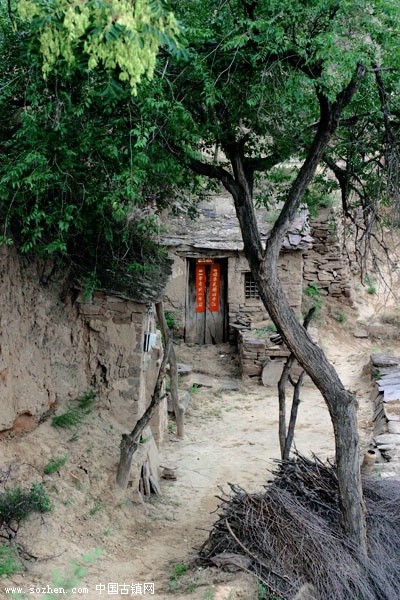

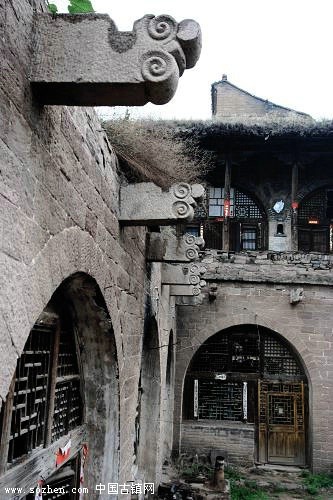

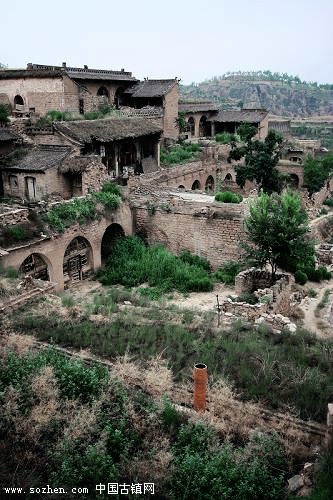

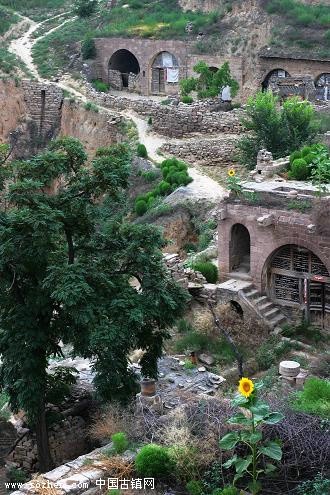

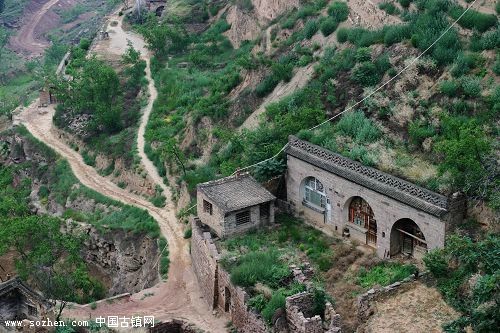

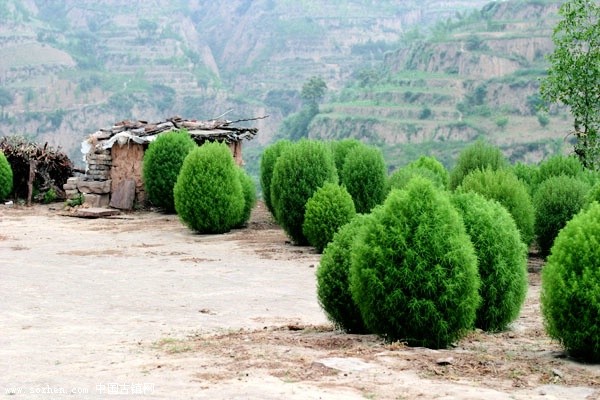

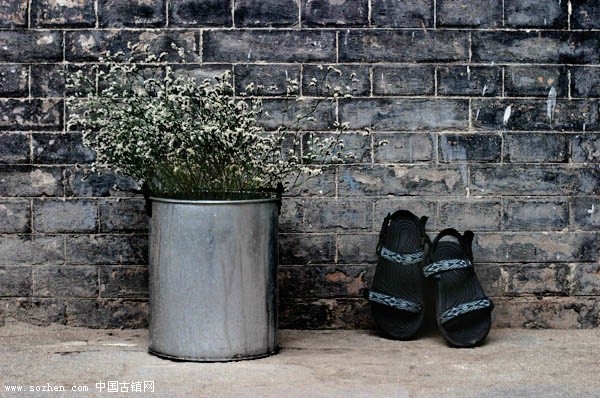

碛口 李家山村

碛口 李家山村

碛口 李家山村

碛口 李家山村

碛口 李家山村

碛口 李家山村

碛口 李家山村

碛口 李家山村

碛口 李家山村

碛口 李家山村

碛口 李家山村

碛口 李家山村

碛口 李家山村

碛口

碛口 李家山村

碛口