龍門

日期:2016/12/16 19:02:56 編輯:古建築圖全村有山14715畝,耕地3396畝,其中水田3083畝,旱地303畝。主產水稻、小麥,兼營蠶桑、果木、蘆筍、黃花菜、茶葉、小青豆等經濟作物,境內主要礦藏有石煤、石灰石、青石、磷礦、磁土、紅土等。石煤、石灰石分布廣,儲藏量大,是燒石灰制磚及生產水泥的重要原料。水利資源豐富,全村有小水電站5座,裝機990千瓦,年發電量為113.8萬度。橫樟公路穿村而過,來往車輛川流不息,交通便利。

孫權後裔繁衍 建築群落珍稀

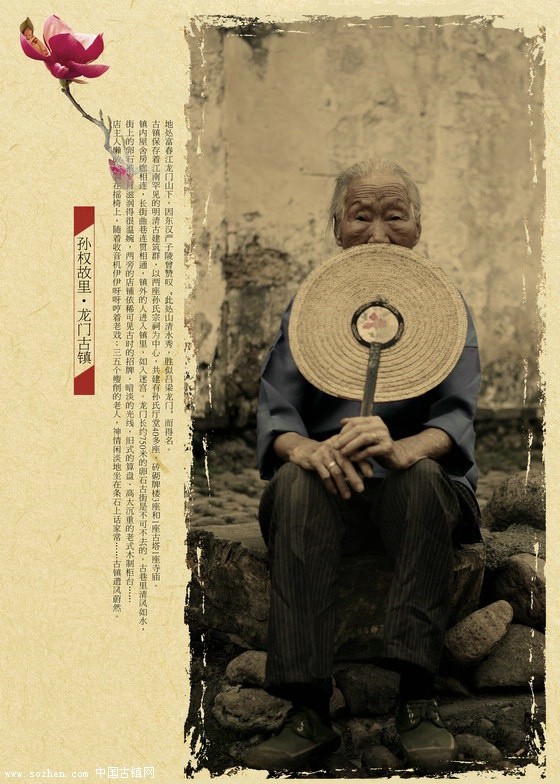

龍門村中90%以上人口姓孫。孫姓居富陽縣孫、章、李、夏四大姓之首。《孫氏宗譜》記載:宋初,三國吳大帝孫權二十六世孫、宋奉議大夫孫遷居龍門,到1939年,孫權後裔已歷六十五世,距今1000多年。

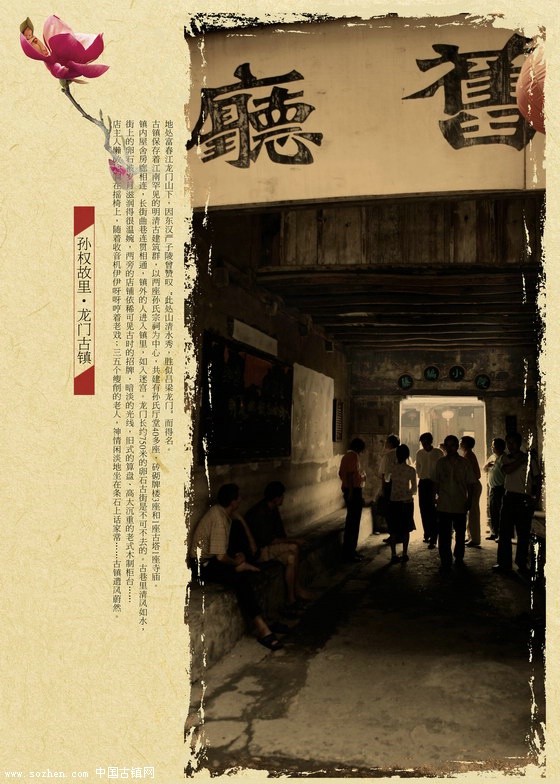

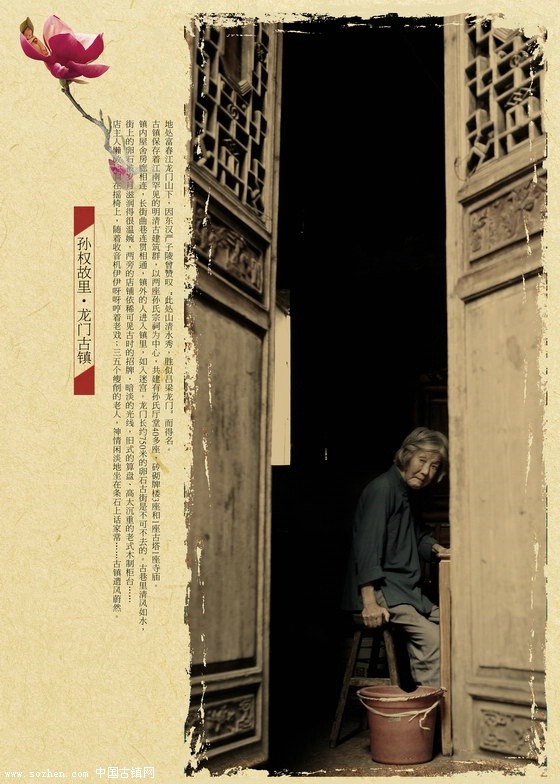

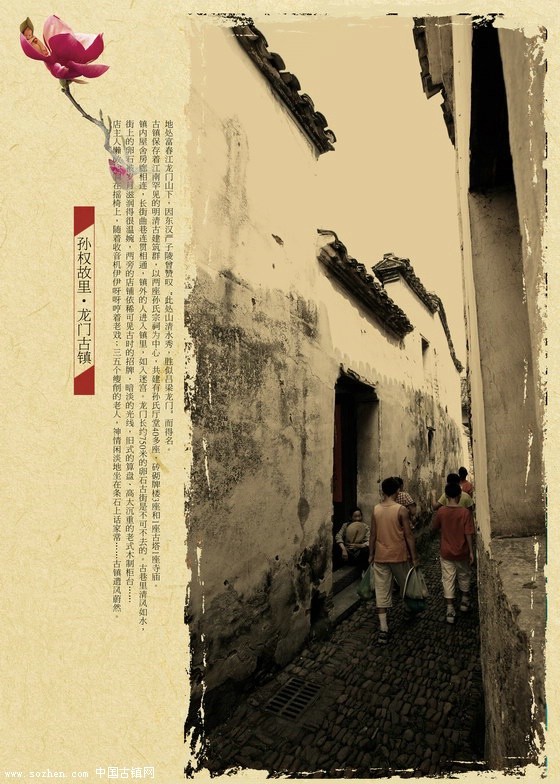

龍門古鎮保存自明至民國時期不同風格的大小祠堂、廳堂、民居、古塔等,成為一個較完整的明清古建築群落。龍門村歷史上曾建有60余座廳堂,現尚存有30余座。古建築群布局嚴密多變,是江南古代宗族聚居形態的典型反映。整個古鎮由眾多以廳堂為中心的居住院落組合而成,簡稱廳屋組合院落。一座廳堂為一房或一小家族的祠堂,以此為主體,環以住宅,築起高牆,成為龍門孫氏總族下一房一支的居住點。《孫氏宗譜》載:"孫氏千有余家,各房聚處皆有廳以供阖房之香火"。屋組合院落,在形式上有"井"和"回"字形兩種。廳與廳之間,卵石鋪成的狹弄長巷密如蛛網,牆檐相連,房廊縱橫。生人進入龍門古鎮難分東西,時時感到途窮路盡。怪不得當年日本侵略軍不敢亂闖龍門。龍門人誇耀說:"大雨天串門,跑遍全村不在露天走半步,回到家來不濕鞋。"整個古建築群中,要數孝友堂、鹹正堂、慎修堂、山樂堂、義門為最醒目。明代建築孝友堂是全村最高的建築,後進有三層。登此樓,全村盡收眼底。明嘉靖年間建造的義門,磚砌門樓,柱礎分上下兩層,上層為石鼓形,上下飾兩周孔釘,下作覆盤式,頗為壯觀。清代建築鹹正堂(又名百步廳),分前、中、後三部分,後廳氣魄最大。走進八字台門,接連就是九開間的門面,正中一間,橫梁的跨度九米,縱向有三進,從大門進去,穿過兩個天井,到後檐風火牆為止,剛好是一百步。慎修堂(又名百獅廳),廳內各根前檐柱的"牛腿"上都雕有獅子,有一雕一獅,也有一雕數獅,有母獅和小獅,不多不少正好一百只,形態各異,栩栩如生,在浙江古代建築中別具一格。民國年間建築的山樂堂,前為門廳,後為正廳,中間有天井,兩側為廂房,門廳後檐和廂房前檐及正廳前檐之間的檐枋交接點施以垂蓮柱,雕成花燈狀,梁架構件皆雕刻精致。

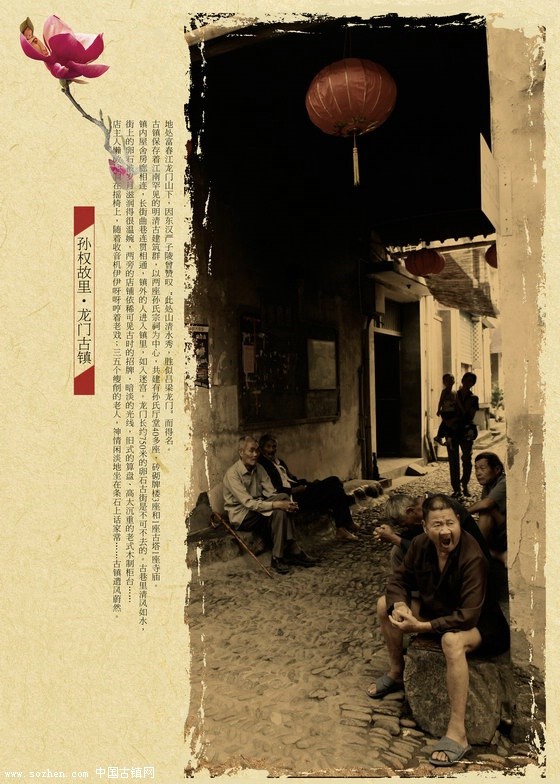

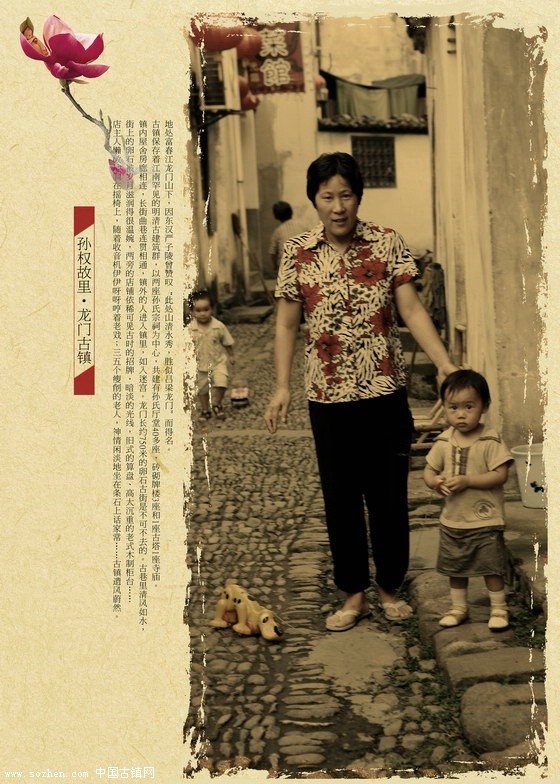

村中有一條反映19世紀農村集市店鋪場風貌的小街,小街橫貫東西,約400米長,街道狹小,路面以鵝卵石鋪砌成,兩側房屋多系清末民初建築。小街布局協調統一,別具風采。

"此地山清水秀 勝似呂梁龍門"

龍門,山清水秀,勝跡眾多,是歷代文人墨客觀光之處。相傳東漢高士嚴子陵曾到此感歎:"此地山清水秀,勝似呂梁龍門"。龍門由此得名。

離村西1.5公裡石塔山上,矗立著一座白色樓閣式磚塔--同興塔。由龍門人孫昌募捐建於清康熙十六年(1677)。塔高12米,六面七層,這是富陽縣境內迄今保存最完好的古塔之一。

龍門山氣勢雄偉,景色壯麗,山頂瀑布,高一百余米,飛流直瀉,狀如白練,古人有賦"雲過疑崖動,溪鳴似雨來"。著名文學家郁達夫游龍門後,作詩雲:"天外銀河一道斜,四山飛瀑盡鳴蛙,明朝我欲扶桑去,可許矶邊泛釣槎。"這是對龍門瀑布的生動寫照。山上有上、中、下三個龍潭,上龍潭由飛瀑沖成,盛夏酷暑也似有細雨氵蒙氵蒙,清涼透人,潭畔有天然祭台石,石壁上有天然巨大的龍爪印。中龍潭深不見底,傳說可通東海龍宮。下龍潭危巖飛瀑,林木蔥郁,幽谷藏青,形態各異,美不勝收。山上還有"和尚背老娘"、鼻頭石、銅鼓石、鐘鼓石、鋸板廠、座倉石、老鷹石、龍頭石等象形奇石。

龍門山北麓一脈,幾十個小山包連成一線,曲折起伏,最北一個山包,隆起巨石,形若龍頭,山脈恰似一條巨龍,龍騰飛舞,護著孫權的"龍子龍孫",於是得名洋龍山,稱之龍脈。龍門山中原有兩個寺院,都住過高僧,山上的寂光普照寺,建於唐代。山下的龍門寺建於晉代,是富陽最早的佛寺之一,和尚最多時達千人。寺中以顯著地位,供奉一尊白發白須老者神像,人們稱之為"廣濟龍王"。

清代龍門有十景:即杏峰插雲、龍山積雪、飛瀑風雨、妙巖曉鐘、龍頭怪石、萬慶觀月、鹭鸶納涼、萬安夜雨、西垆夕陽、胡嶺霞烘。

發源於龍門山的小溪穿村而過,溪畔棵棵老樹橫斜,座座古橋飛虹,充滿著詩情畫意。近年來,《流亡大學》、《書劍恩仇錄》、《誰是第三者》等電影,曾在龍門村拍攝外景。

為國家風不絕 龍門面貌日新

龍門歷史悠久,歷史上出過不少名人。明嘉靖年間,孫濡任河南長葛知縣時,遇上大旱,赤地千裡。孫濡抱著"寧可絕子孫,不可絕良民"的心願,派人到家鄉變賣家產籴荞麥種子救荒。後來孫濡不肯搜刮民膏、賄賂宦官,辭職離任,百姓挽留不得,建廟祭祀,並將荞麥命名為"孫公麥"。村裡至今還能看到孫濡題寫的門楣--斗大的"端履"兩字,是對後代的期望。造型古樸的"義門"牌樓,記載孫氏見義勇為的事跡:明朝末年,賦稅繁重,不少人傾家蕩產,孫朝獻出積谷一千多石,為貧困鄉親代交皇糧,村人建此牌樓,以永記恩情。清朝被譽為"山西第一廉吏"的孫銜,更是名重一時,山西百姓曾不遠萬裡,送匾額到龍門,懸掛孫氏宗祠。1930年,龍門曾有中共黨員10多人,建立過中共龍門支部,中共龍門區委。抗日戰爭時期,龍門是浙東游擊縱隊金蕭支隊活動的地區。龍門人為革命作出重大貢獻,湧現了像孫京良、孫曉梅那樣的革命烈士。1986年9月,杭州市民政局公布龍門為革命老區。

80年代以來,全村工農業生產發展較快,至1992年村辦企業18家,個體聯戶辦企業20家,主要產品有轎車鋼圈、石煤、石灰、造紙、化工、塑料、磚瓦、農副產品加工等。工農業總產值1647余萬元,年人均收入829.80元。全村有初級中學1所,7個班、學生393人;中心小學1所,16個班、學生659人;幼兒園1所,3個班、幼兒118人。衛生院1所,醫療站3個,敬老院1所、電影院1個、錄像廳1間以及古鎮文物保護所、游覽接待站。

隨著國家旅游事業的迅速發展,龍門古鎮日益引人注目,各級政府有關部門領導多次派考古學者,文物普查隊,有關教授來龍門實地考察,贊譽龍門古鎮是"江南融人文景觀於一體的瑰寶"、"富春江畔的一顆明珠"。

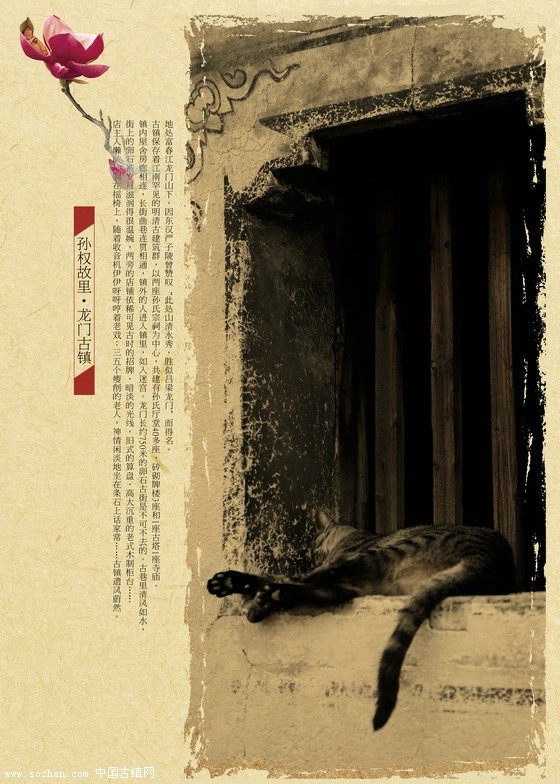

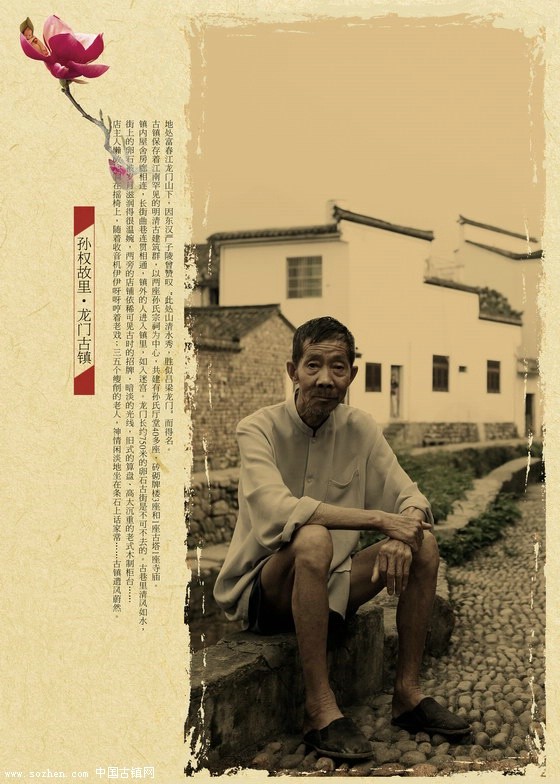

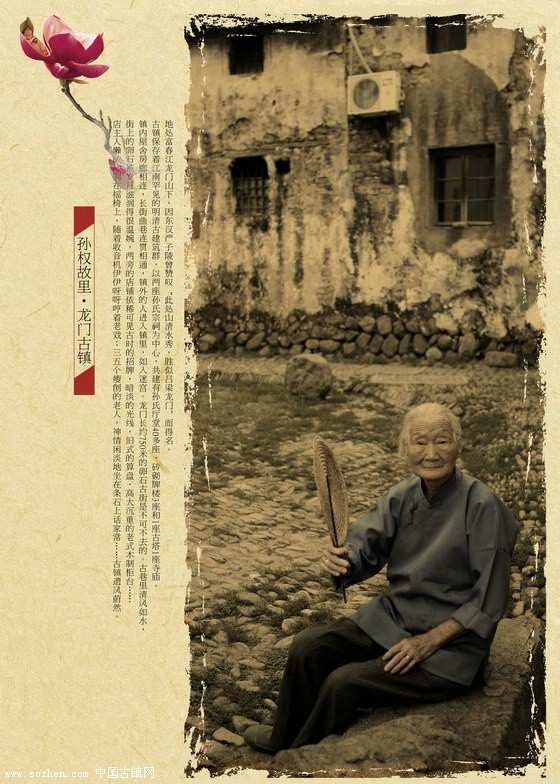

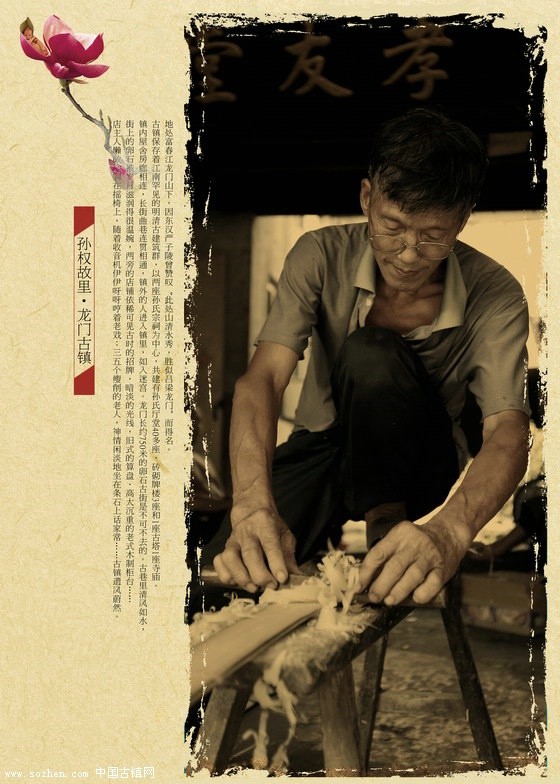

龍門印象

龍門印象

龍門印象

龍門印象

龍門印象

龍門印象

龍門印象

龍門印象

龍門印象

龍門印象