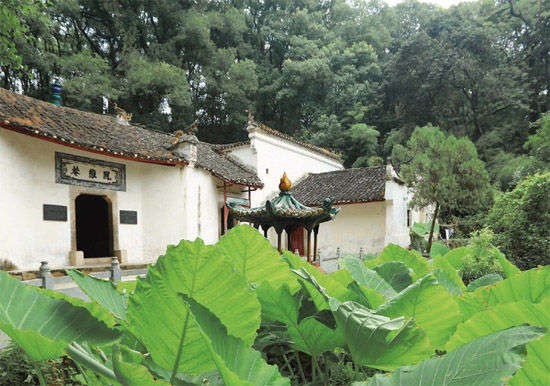

曲阜市孔廟金聲玉振坊建於明代嘉靖十七年

日期:2016/12/15 1:29:36 編輯:中國古代建築坊是我國古代獨特的建築形式之一,濫觞於漢時的石阙,成熟於唐宋,明清時發展到極致,多以褒美頌德為主,歷史淵源久遠。該坊為石質三間四柱沖天式,高5.60米,長13.50米。柱八角形,前後石抱鼓夾抱,柱頭仰蓮座,柱頂有圓雕鱗甲獨角獸,明間額坊稍高,兩次間額坊對稱遞減,平钑雲龍圖案。額坊均覆屋蓋懸山頂,整石刻成瓦壟形,有脊無吻。

金聲玉振坊建於明代嘉靖十七年(1538年),“金聲玉振”四字為明代巡撫胡缵宗手跡,坊上有平面淺雕雲龍戲珠,柱頂各設圓雕“辟邪”一只,俗稱“朝天吼”。坊後有一座單孔石橋,上設龍陛,名曰“泮水橋”,橋下泮水原上游接古泮池,下游流經明城正南門西水門入護城河。此橋建於清康熙十六年(公元1677年)。

“金聲玉振”四字出自《孟子·萬章下》,孟子說:“孔子之謂集大成。集大成也者,金聲而玉振之也。金聲也者,始條理也,玉振之也者,終條理也。”意思是說孔子集聖賢之大成,始終而一。“金聲”原意是指我國古代樂器“鐘”發出的聲音;“玉振”原意是指我國古代樂器“磬”發出的聲音。在古代奏樂時以擊“鐘”為始,擊“磬”為終,金聲玉振的原意為一首完善的樂曲。孟子將孔子思想比喻為一首完美無缺的樂曲,在裡借用孟子語意,就是說孔子思想盡善盡美,集古聖賢之大成,以達到絕頂的意思。

在古代,樂的主要作用是使不同等級的人心靈彼此交通,產生一種和諧的情感,故《國語·周語下》認為,樂乃“和合之道也”。《樂記》則把樂的和合功能說得更加明確,“樂在宗廟之中,君臣上下同聽之,則莫不和敬;在族長鄉裡之中,長幼同聽之,則莫不和順;在閨門之內,父子兄弟同聽之,則莫不和親”。樂之所以具有和合作用,是因為樂是詩歌舞的和諧統一,是金、石、絲、竹、土、革、匏、木等八種樂器發出的多種聲音和諧統一。正因為樂體現了和諧,同時又具有“其感人深”的力量,所以當人們聽到樂時,便會從心靈深處油然而生一種和諧的情感,化解因身份差別而形成的隔閡和怨恨。此即《樂記》所說的“樂至則無怨”。

胡缵宗:(1480年一1560年),秦安縣人,明武宗正德三年(1508年)中進士,任翰林院檢討。公元1510年後,歷經嘉定州判官,安慶、蘇州知府,山東、河南巡撫,足跡遍及江南、中原。胡缵宗為官愛民禮士,撫綏安輯,廉潔辯治,著稱大江南北。公元1534年罷官歸裡,遂開閣著書,有《鳥鼠山人集》、《安慶府志》、《蘇州府志》、《秦州志》等14部著作傳世。胡缵宗還是一位書法家,現在江蘇鎮江有“海不揚波”、曲阜孔廟有“金聲玉振”,天水伏羲廟有“與天地准”牌匾,皆系胡缵宗之遒勁剛健之書。