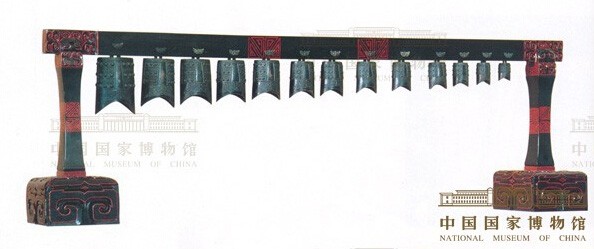

銅編鐘

日期:2016/12/14 18:13:47 編輯:仿古青銅器

戰國楚

樂器

1957年河南省信陽市長台關出土

這套編鐘共13件,附銅轄(懸掛編鐘的鉤鞘)13個。13件編鐘的高度依次是30.5厘米、25.7厘米、24.5厘米、23.4厘米、21.8厘米、21.4厘米、20.3厘米、19厘米、17.6厘米、16.6厘米、15.9厘米、15.5厘米、13厘米。最大一件鐘的兩面鑄有銘文12字,記載楚歷屈之月,晉國救戎於楚的事件。經試音發現這組編鐘音階准確,音質優美,每枚鐘都能發兩個樂音,兩音之間為大三度關系,符合現代聲學原理。該編鐘音律准確、聲音悠揚。

1970年我國第一顆人造衛星遨游太空攜帶的樂曲《東方紅》就是用這組編鐘演奏的。

周朝是依靠禮制來維護統治秩序的,編鐘這種禮樂用器的數量和種類的多少是身份和地位的象征,從西周早期出現三個一組的編鐘以後,其每組的數量隨著時間的推移逐漸增加。春秋戰國時期,上層貴族仍沿襲周王朝的一些禮制,因此在其大墓中經常陪葬編鐘、編磬。

西周時期貴族的音樂,主要是配合禮儀演奏的,曲調講究嚴肅、平穩,伴奏的樂器以鐘、磬、鼓等打擊樂器為主,被稱為“金石之音”。《荀子·樂論篇》中談到各種樂器之音在禮樂中的作用:鼓似天,鐘似地,磬似水,竽、笙、管等似日月星辰。禮樂在春秋戰國時期被稱為“雅樂”,可在廟堂上制造出一種天、地、人渾然一體的莊重氣氛。

- 上一頁:清乾隆畫琺琅風景渣斗

- 下一頁:成周鼎

熱門文章