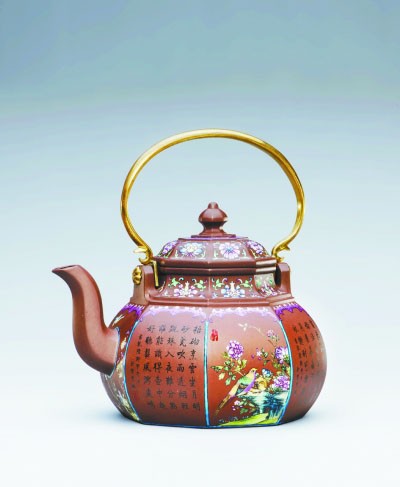

畫琺琅彩宮廷八方壺

日期:2016/12/14 18:29:06 編輯:仿古建築材料

“宮廷紫砂”即指專門在宜興定燒的紫砂素胎,再按照皇帝旨意和圖樣,或泥繪、畫琺琅彩、髹漆、彩繪、描金等工藝所制作的紫砂器皿,專供宮廷使用,並不是所有收藏在故宮的紫砂器都可以稱為“宮廷紫砂”。只有那些紫砂材質上乘、做工精致,特別是康、雍、乾三代,由清宮造辦處專門按皇帝授意制作的紫砂器及精致的宮廷紫砂文房用品,方可稱之為“宮廷紫砂”。

江蘇宜興制陶的歷史源遠流長,1959年春,浙江嘉興南湖鄉天帶橋馬家浜地區發現大量夾砂紅陶、灰陶及黑陶,基本是手工捏制,而宜興位於長江下游的太湖之濱,其文化發展脈絡以馬家浜文化一脈相承,西周和春秋戰國時期,宜興成為白陶、青瓷的主要產地之一。1976年,宜興丁蜀鎮羊角山發現古窯址,出土大量紫砂茶具殘片,以壺、罐類為主,年代經南京博物院考古專家考證為北宋中期。

而紫砂器進入皇宮,最有力的證據是1966年4月在江蘇南京中華門外馬家山油坊橋,出土了一把完整的紫砂提梁壺,是在明嘉靖十二年(公元1533年)司禮太監吳經墓中發掘的,這是唯一有准確年代可考的明嘉靖早期紫砂壺,但紫砂壺受到官宦文人和皇家的青睐與明洪武二十四年(公元1391年)9月發布诏令,廢團茶、興葉茶有關,從此貢茶由團餅茶改為芽茶(散葉茶),改變了人們的飲茶方式,用壺泡茶之風興起。所以推斷紫砂器皿在明初就逐步進入皇宮,如明永樂元年(公元1403年),無錫文人王绂因善書被舉薦進京,供職文淵閣,兩次隨明成祖朱棣北巡,是皇帝身邊的寵臣。王绂所畫《竹爐煮茶圖》清代被火燒掉,繼王绂所畫《竹爐煮茶圖》之後王問的《煮茶圖》中的壺型與出土的吳經紫砂提梁壺大相徑庭,可以證明,是這些官宦文人把紫砂壺帶入皇宮。到了明嘉靖和萬歷時期,地方官員向宮中進貢紫砂器皿越來越多,不僅帝後妃嫔可以使用,宮中宦官也受之為寶。“宮中艷說大彬壺、海外競求鳴遠碟”確為當時的真實寫照。

- 上一頁:趙佶《草書千字文》卷

- 下一頁:三足烏