器皿難琢但盡展玉石之美

日期:2016/12/14 18:21:57 編輯:仿古建築材料

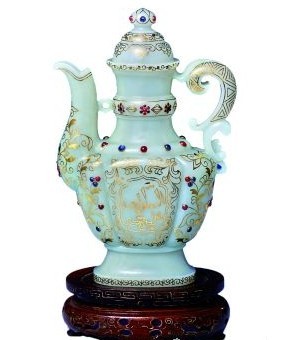

白玉錯金嵌寶石阿不都瓦壺

青玉錯金爵

水晶錯金嵌寶石聖水杯

70年前,玉雕大師潘秉衡因為在古玩市場上一睹金銀錯玉器殘品的綽約風姿後,決心恢復這失傳已兩百年的工藝;40年前,彼時尚為玉雕界新秀的馬進貴在北京見到潘老的作品後,亦不可自拔地迷上了這一工藝。

盡管由於時勢使然,潘老的去世帶走了這門昙花再現的工藝,但深藏於馬進貴心中的情愫,使得他在知天命之年,不顧成本不惜投入地執著於接續金銀錯工藝的“香火”。2004年,一白一黑的“白玉錯金嵌寶石西蕃壺”和“墨玉錯銀嵌寶石西蕃壺”橫空出世,讓金銀錯工藝重生。今天,讓我們一起來分享馬進貴50年來在玉雕上的“冒險”及他對市場的洞見。

八年功底始琢大器

1964年,18歲的馬進貴進了新疆玉雕廠,此時的他,對玉器並無概念,但因為從小就喜歡繪畫,在街道辦提供的三個工作機會中,他毫不猶豫就選了跟美術沾邊的玉雕。從此,他一頭扎進玉雕制作加工工藝的學習中。在做了七八年花鳥雕件後,馬進貴才開始接觸到心儀的玉器器皿制作。

“中國傳統文化中的‘玉不琢不成器’的‘器’,指的就是大器。但器皿是玉雕四大種類—人物、花鳥、器皿、雜件中最難做的。器皿之難,首先在選料,但凡有半點裂紋裂口的玉料,都可能導致半途而廢;其次,如果器皿的比例關系掌握不好,整件作品就會完全走形,不像人物雕件,胳膊往上揚一點,往下放一點,並無大礙。所以,做其他雕件,可以‘避’,而器皿一旦定下了形,出現意料之外的绺裂,特別是難以察覺的“窩心绺”時,就避無可避了。而在技術上,器皿的難度也大,雕刻的時候,眼力、手力都要把控到位。”馬進貴感慨,在計劃經濟年代,廠裡分配的玉材一到,首先是送到做器皿的車間選料,挑剩的,才送到別的門類車間。而現在,盛行的卻是等而下之的玩玉風氣。“清末民初的趙汝珍在《古玩指南》一書中曾這樣描述:‘凡京中之中上等社會人物,無不腰纏累累、叮叮當當者。居則以玉為消遣之品,行則以玉為表示富貴之征;朋友相見,必以所得之玉相誇示,集會談話,必以玉為主要論題。’而這其實並非玉文化的主流。”

就在馬進貴嘗試器皿制作之時,1971年,他被派往北京玉器廠學習。當看到老師傅潘秉衡制作的“壓銀絲嵌執壺”時,馬進貴竟有如遇見了前世因緣般的感覺。自此,他每天帶著兩個馍馍、一杯濃茶,一頭扎進了故宮,用素描將館藏的一款款金銀錯玉器描摹在冊。兩百年前,金銀錯玉器首次由西北部的“痕都斯坦”進貢給清廷,乾隆帝愛不釋手,遂命清宮造辦處調集各地能工巧匠仿制多件,並賦詩70余首歎其精美。而自道光年以後,由於國勢日弱,清朝再未見制作。

回到新疆,馬進貴主動向廠長請纓試煉金銀錯玉器。廠裡沒有金銀可用,他就將銀戒指熔化後拉絲;玉器易碎卻要錾出槽溝,那就在石頭上先練手……整整七個月時間,馬進貴做出了一件“墨玉壓銀絲鹗”。然而,還來不及歡喜,在“抓革命促生產”的口號下,馬進貴被領導勒令不要再“磨洋工”了。

年過半百重新鑽研金銀錯技藝

夢想中斷了,但馬進貴並沒有放棄。年過半百,建立起自己的工作室後,馬進貴終於有機會重新開啟金銀錯玉器的研制之路,他知道,唯有如此,才能真正找到自己的藝術之路,也才能讓他所深愛的西域文化、中原傳統文化得以共冶一爐。

而1981年,馬進貴被調到民族工藝廠任廠長,似乎冥冥中也在為他復興金銀錯玉器做准備。當時,廠裡不僅有玉雕車間,還有金屬加工車間、寶石鑲嵌車間,他都一一過手學習了。

盡管功底深厚,但時隔30年,他重操金銀錯技藝,仍然困難重重。這是一門“交叉學科”,必須具備玉器加工和金屬工藝兩大技藝,同時要打通兩者。“玉器上開槽,如果一會深一會淺,一會寬一會窄,是沒法鑲嵌的。鑲嵌的過程中,手勁也要一直保持均勻,否則就會出問題。”

從2000年畫稿成形,到2004年作品出爐,馬進貴用了四年時間,廢了三把壺,終於做成了一白一黑兩把金銀錯西蕃壺。就是現在,一般的作品,他也要花三四個月時間才能完成,如果是整套的大作,更需要一年以上的時間。

追隨前人,又要敢於突破前人。乾隆年間的金銀錯是單絲鑲嵌,馬進貴的作品,則做到了金片、金絲相結合,圖案顯得更加富麗堂皇;當年,“痕都斯坦”風格是純粹的伊斯蘭文化色彩,而馬進貴的作品,無論從器型到紋飾都融入了傳統的漢文化,借鑒了青銅器的器型、紋飾,體現了國之重器的深厚底蘊。

如今,馬進貴的金銀錯玉器作品已經獲獎無數,但他似乎對自己的作品還是沒有一件滿意的。“今天看著好得很,再過一年兩年,就覺得這裡還有不足,那裡未盡善盡美。因為人的認識水平、思維能力,總是隨著自己的不斷積澱而上升的,如果就此滿足,便永遠沒有進步了。”

大家簡介

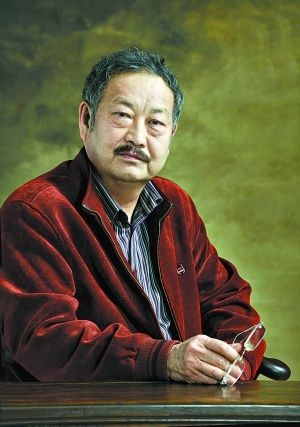

馬進貴,1947年10月生,中國工藝美術大師、中國玉雕大師。1964年,他進入新疆玉雕廠學習玉雕,1981任新疆民族工藝廠廠長。2001年,他創辦藝海軒琢玉坊個人玉雕工作室,自此開始潛心研究玉器金銀錯嵌寶石工藝技術的流程及制作工藝,作品在中國玉雕界堪稱一絕,多次獲得國家級大獎。2010年發表個人專著《金镂之雅—馬進貴西域玉雕藝術》。2012年,“金銀錯技藝(玉器金銀錯)”被評為省級非物質文化遺產項目,個人被評為該項技藝的傳承人。

對話馬進貴—山料塊大宜做器皿

廣州日報:傳統儒家文化中強調:“君子無故,玉不去身,君子於玉比德焉。”您所特別看重的玉器皿,似乎很難體現玉文化的這一內涵?

馬進貴:“君子無故,玉不去身,君子於玉比德焉”是儒家文化的一種觀念,認為玉有五德、九德或十一德,其根本目的在於“君子佩玉,勿忘其德”,強調的是玉的提醒、感召功用。而“玉不琢不成器”是另一種文化內核,以玉為大器,作為權力的象征,代表國家、禮制、制度,這樣的玉器是可以傳之千古的。

廣州日報:現在和田玉籽料的價格非常高,大料也很難找,而做器皿需要大料,您如何解決當下的用料問題?

馬進貴:我只注重料本身的好壞,而不太在意是山料還是籽料。籽料不是從天上掉下來的,它是山料落入山溝溝後,經過多年的沖刷形成的,所以沒有好的山料,哪來好的籽料?而好料不應以形狀論。山料塊大,目前的市場價位適中,比較適合做器皿。

廣州日報:除了山料,你會考慮用青海料、俄料等玉料嗎?

馬進貴:我一直強調,應該看玉石本身的質地,不要過多地糾結於產地。不能說新疆料是玉,其他料就不是玉。打個淺顯的比喻,新疆種的西瓜是西瓜,廣東種的西瓜也仍然是西瓜。而且,不能說新疆料就好,其他地方的料就差。新疆料中,哪怕是籽料,也有很垃圾的;俄料、青海料、韓料中也有好的。我不管料是哪裡來的,只要密度、品質達到優良級別,就是好玉,就符合我們的選料標准。現在,俄料、青海料的價格未必會比新疆料低:新疆好的山料,一般一公斤四五萬元,而俄羅斯的好料,很多都賣到一公斤十幾萬元,甚至二十幾萬元。

商品和作品是兩碼事

廣州日報:您如何評價當代玉雕創作的現狀?

馬進貴:當代玉雕創作,無論是創作隊伍、創作題材還是工藝水平等,都向前推進了很多。首先是科技的發展,先進的技術介入到玉雕行業,設備更新換代讓工匠們做得更得心應手了;其次,從人員構成來看,很多美院、美術專科學校畢業的學生參與到玉雕行業中來,整體素質提高了;第三,從業人員越來越注重玉文化,不斷提高自身的國學修養、文化水平,這在創作中也體現出來了。

廣州日報:但有人認為,這些年的玉雕獲獎作品越來越差了,您如何看待這一質疑?

馬進貴:我認為這樣的說法很不負責任。說現在的獲獎作品差,要擺事實、講道理,給出具體的依據,不能一言以蔽之,否則就是信口雌黃。我在玉雕行業干了50年,也到北京、上海的玉器廠培訓過、考察過,很清楚整個行業的發展狀況,現在的作品整體水平要比以前高太多了。

廣州日報:您認為當前的市場化運作會對玉雕創作產生怎樣的影響?會不會有片面追求市場效益而忽視精耕細作的情況出現?

馬進貴:這是兩碼事。全國做玉雕的有幾十萬人,怎麼可能全都搞創作?有很大一部分人跟著市場跑,做玉器商品,很正常。還有一部分人真正熱愛這一行業,潛心搞創作,他們不會被一時的利益所驅動。

廣州日報:您如何看待當下和田玉的市場狀況?

馬進貴:新中國成立後,一開始提倡艱苦樸素,賤金銀貴五谷,佩金戴玉要受到批判,當時的玉器生產都是為了出口創匯。改革開放以後,社會上才出現了富裕階層,但收藏市場最先起來的是郵票、錢幣等大眾藏品,後來才是書畫、瓷器、明清家具等,玉器則是最近十年才形成的,而且是一窩蜂入市,原來擦皮鞋的看到玉器好賣,也開起了玉器店,因此,魚龍混雜在所難免。不過,我們也可以看到,和田玉市場正逐步朝著正常、健康、有序的方向發展,產品日漸分為時尚商品和投資藏品,生產加工隊伍也分流為做商品的和做作品的,這是很好的現象。

- 上一頁:“揚州工”拍賣首次在京開“專場”

- 下一頁:夏商時代的玉器