美到讓人視覺疲勞的古村

日期:2016/12/15 0:06:48 編輯:古代建築名稱

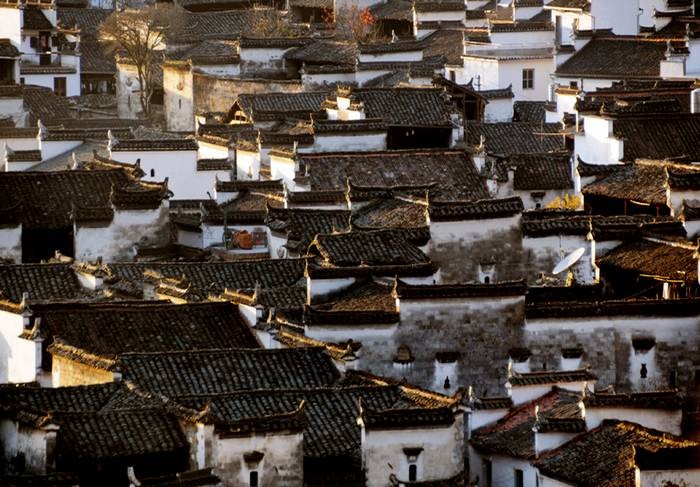

理坑至今仍保存完好的古建築有明代崇祯年間廣州知府余自怡的“官廳”,明代天啟年間吏部尚書余懋衡的“天官上卿”,明代萬歷年間戶部右侍郎、工部尚書余懋學的“尚書第”,清代順治年間司馬余維樞的“司馬第”,清代道光年間茶商余顯輝的“诒裕堂”,還有花園式的“雲溪別墅”,園林式建築“花廳”,頗具傳奇色彩的“金家井”。這些古建築粉牆黛瓦、飛檐戗角、“三雕”工藝精湛,布局科學、合理、冬暖夏涼,是生態文明的綠寶石,是建築藝術的博覽園。

理坑明清宮邸群沱川理坑,建村於南宋初年,村崐落嵌於錦峰秀嶺之中,蒼松翠竹與黛瓦粉牆互襯倩影,崐古道石梁湍湍流水相映生輝。沿請溪構築的明清府第如崐工部尚書余懋學“尚書第”、吏部尚書余懋衡“天官上崐卿第”、禮科給事中余懋藥“都谏第”,副都御史余自崐怡“駕睦堂”、兵部主事余維樞“司馬第”等,翹角飛崐檐,“三雕”工藝精湛,圖案寓意隽永,被藝術家稱為崐獲取作靈感的源泉地。在理坑村,保存完好的明清古建築有:明代崇祯年間廣州知府余自怡的“官廳”,明代天啟年間吏部尚書余懋衡的“天官上卿”,明代萬歷年間戶部右侍郎、工部尚書余懋學的“尚書第”,清代順治年間司馬余維樞的“司馬第”,清代道光年間茶商余顯輝的“诒裕堂”,還有花園式的“雲溪別墅”,園林式建築“花廳”,頗具傳奇色彩的“金家井”。但一圈轉下來,然後再重復轉一圈,所有的老房子都看到了。走在理坑的村道中,人的精神也特別亢奮,唯一感到難受的就是覺得自 己的攝影技術不行,明明是很好的房子,很有韻味的古巷、古弄。 理坑至今仍保存完好的古建築有明代崇祯年間廣州知府余自怡的“官廳”,明代天啟年間吏部尚書余懋衡的“天官上卿”,明代萬歷年間戶部右侍郎、工部尚書余懋學的“尚書第”,清代順治年間司馬余維樞的“司馬第”,清代道光年間茶商余顯輝的“诒裕堂”,還有花園式的“雲溪別墅”,園林式建築“花廳”,頗具傳奇色彩的“金家井”。

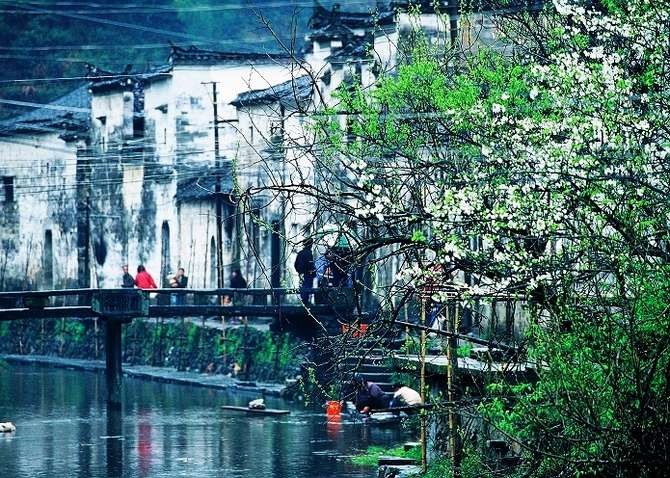

理坑是一座真正意義上的書生之鄉,一直以來,當地的人們也都崇尚“讀朱子之書,服朱子之教,秉朱子之禮”的儒家理想。在理坑村邊,有一條小溪,每天下午都會有不少婦人在這裡洗衣服。河水兩側,可謂是全村最熱鬧的地方。在溪水上方,有一座石橋,名曰“天心橋”,不管何時都有老人在上面對弈、曬太陽。遠望這幅畫面,充滿了恬靜的氣息。其實,比起村中的那些掌故,我更喜歡眼前這個生活化的理坑。理坑妙就妙在沒有多少游客前來打擾,可以讓你在閒情散淡中,領略最真實的婺源生活。

理坑處於婺源縣東北面的山旮旯裡面,一條小路彎彎曲曲載著當地鄉親和外地游客進出。歷史上,婺源也隸屬於古徽州,理坑與黟縣就隔著那道山。理坑的建築等自然也就是徽派的建築風格了。然而山這邊的宏村、西遞可謂開發的紅紅火火、甚至進入了世界文化遺產的名錄。然而仔細對比起來,理坑自有她的那份野趣與雅致。也就是這一點,最近幾年她吸引著一批一批的人一次一次的前去,尋找那種曾經的家園的感覺。

而且細細看來,與西遞相比較,理坑買東西的少,務"正業"的多;西遞小草稀,牆皮剝落的少。雖然理坑相對沒有很好的街道格局,但是與周邊山水的融合卻比西遞更高一籌,以前對風水有"一定研究":),在理坑,無論從水口的廊橋、村口的如同手臂的小山,背後的靠山,在遠方的高山都讓人感到是一片寶地.呵呵,也許正是這種"護"使得理坑沒有像西遞那樣遭受太多的外來的沖擊,而避免了家園感覺的失去.

整個村落最精致的就算是那條山溪和沿河的黛瓦灰牆、馬頭牆重重的建築群了,山溪在當地稱為“坑”,這也是理坑得“坑”的來歷,而“理“字則是指理坑原來是“理源”顧名思義,理學淵源之地,素有“山中鄒魯“之美譽。

山溪自東北向西南流動,水清澈而具有活力,但是從水流的速度、曲折性來看,似乎有點快和直……

為了彌補這種缺憾,當地人於是作了一定"手腳"來“補拙”:在村口水去的地方,建了一座橋(風水意義上為水口了),另外,在水口和村落中間的河床上,布了一些木條和石碣(?),以此似乎打算減緩水流的速度,從而達到水"含情默默,一步三回頭"的納氣效果。