湖北遺址出土百余件史前玉器

日期:2016/12/14 12:00:05 編輯:古代建築

在北京大學考古文博學院、湖北省文物考古研究所與天門市文廣新局主辦的紀念石家河遺址考古60年學術研討會上,專家稱,作為長江中游新石器時代文化核心部位的典型遺址,石家河遺址群代表了這一區域史前文化發展最高水平。

石家河遺址位於天門市石河鎮,東南距市區約16公裡。1954年底,在配合水渠工程考古調查時,我省考古界前輩王勁等人發現了石家河新石器時代遺址群。該遺址群總占地面積約8平方公裡,中心區的石家河古城是我國目前發現的長江流域規模最大的新石器時代古城。

考古界專家圍繞石家河遺址及長江中游地區在中華文明起源與發展中的作用與地位,進行了深入探討。

中國考古學會原理事長、故宮博物院原院長張忠培發言稱,石家河遺址是石家河文化據以命名的遺址,先後經歷油子嶺文化、屈家嶺文化和石家河文化階段,這一譜系的考古學文化為開發長江中游地區作出了最重要貢獻,其文化影響波及長江上下游和黃河中下游。

湖北省文物考古研究所研究員朱俊英等人稱,迄今所見,長江中游地區發現和確認的史前城址共17座,其中,分布在湖北地區的史前城址有15處之多。石家河遺址群是長江中游新石器時代文化核心部位的典型遺址,代表了長江中游地區史前文化發展的最高水平,其內涵豐富,遺存保存較好。具體表現為,出現了大型城邑、建築遺跡及大型祭祀場所,許多出土陶器有刻畫符號,可視為是漢字起源的前期階段,另出土了大量精美玉器及銅器殘片。

中國社會科學院考古研究所所長王巍稱,以石家河遺址為代表的長江中游地區,在多元一體的中華文明起源與發展史上占有十分重要的地位。

天門石家河遺址考古工地傳出喜訊,在石家河印信台遺址發現祭台及大量祭祀用套缸,考古工作者初步分析為罕見史前大型祭祀場所。

印信台遺址位於天門石家河古城西護城河西側,發掘面積1175平方米,主要遺跡有黃土台基、陶缸遺跡等。記者現場看到,發掘區域發現多處套缸遺跡,大量陶缸口底相接、套在一起,部分缸體上有刻劃符號,最長一處套缸遺跡有三四米長。

考古工作者初步分析,這是一處新石器時期石家河文化階段的大型祭祀場所,距今約4300年左右。“出土套缸數量之多,密集程度之高,與祭台關聯度之強,在此前發現的史前祭祀遺址中很少見。”本次考古總領隊、湖北省文物考古研究所副所長孟華平說。

代表當時琢玉技藝最高水平改寫對中國玉文化的認識

沉寂20余年的天門石家河遺址考古,有了重大新發現!昨日,湖北省文物考古研究所在紀念石家河遺址考古60年學術研討會上正式對外披露,該遺址近日出土240余件距今4000多年的精美玉器,專家認為代表當時中國乃至東亞琢玉技藝最高水平,並且改寫對中國玉文化的認識。

石家河遺址是我國長江中游地區迄今發現分布面積最大、保存最完整的新石器時代聚落遺址,被評為“中國20世紀100項考古重大發現”之一。2014年起,考古工作者時隔20余年後重啟石家河遺址考古,在石家河古城中心區域的譚家嶺遺址尋找建築遺跡時,於今年11月底至12月初,意外從高等級墓葬區5個甕棺中發現了這些玉器。

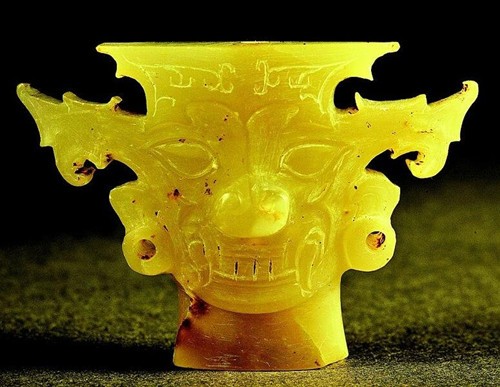

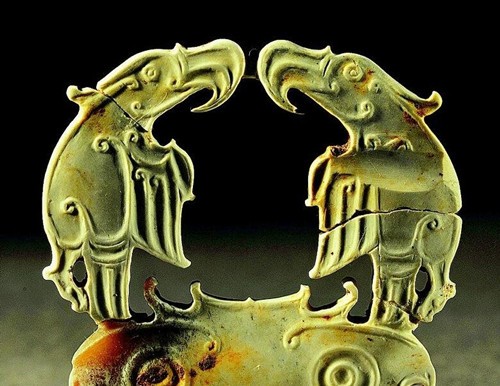

記者看到,這批玉器類型豐富,有玉佩、玉铖、玉如意、玉管等,造型別致,生動逼真,有大耳環玉人、連體雙人頭像、鬼臉座雙頭鷹等。

中國社科院考古研究所所長王巍評價稱,這次發現的玉器數量之多讓人驚喜,工藝水平之高超令人震撼。圓雕、透雕等技藝,較良渚文化的平面雕刻有很大進步,代表當時中國乃至東亞范圍內琢玉技藝的最高水平。此外,此前在山西、山東等地高等級墓葬中零星出土有這類文化面貌的玉器,並不知來自何處。這次石家河遺址還發現有玉料、半成品等,可推測那些玉器應是來自江漢平原的制品。

王巍還稱,此前學界認為史前玉器有兩個高峰,一是遼寧的紅山文化,一是長江下游的良渚文化。現在看來,長江中游江漢平原應該說是一個頂峰,在夏王朝建立之前已有高度發達的玉器。這在很大程度上改寫了對中國玉文化包括玉器制作、使用乃至玉禮器的認識。

- 上一頁:熊慶來故居修繕工程正式啟動

- 下一頁:於成龍故居和墓地修繕已完工