探訪:株洲燕子嶺古窯 塵封800年的熊熊火焰(圖)

日期:2016/12/15 15:14:43 編輯:古代建築

燕子嶺遺址

燕子嶺古窯出土瓷器

燕子嶺古窯出土瓷片

燕子嶺古窯發掘現場

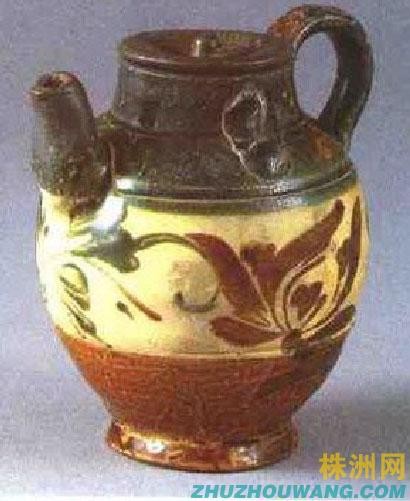

衡山窯出土瓷器

【核心提示】8月初,省文物考古研究所在株洲市攸縣酒埠江鎮色江村發現一處距今約800年的南宋古窯遺址,隨後進行搶救性發掘,共出土瓷器標本約26噸,從器型、釉色、紋飾上看,非常具有地方特色,在此之前的考古工作中從未發現過。專家初步認定其為地方品種民窯,且局限於株洲地區。

【采訪現場】色江村,一個美麗的村莊

因新修的醴茶高速要從村裡貫穿而過,沉寂了數百年的宋代古窯址現身了,攸縣酒埠江鎮色江村從此聞名遐迩。

9月18日,艷陽高照。驅車從株洲出發,1個半小時即至攸縣網嶺鎮。然後轉道前往酒埠江鎮,再沿用水泥硬化的鄉村小道趕赴色江村。沿途青山含黛,綠水如藍,青瓦白牆雕花窗的農家“別墅”錯落有致,放眼望去,賞心悅目。

儲藏有陶瓷原料高嶺石

色江村位於酒埠江鎮集市西偏西南7.7公裡,西、北界網嶺,境內有色江自然村,故名。村委會駐盆形坳自然村。據56歲的村黨支部書記彭建文介紹,全村方圓7.2平方公裡,有11個村民小組,1021人,1115畝耕地。去年人均純收入7800元。

色江村以種稻養豬為主,其中300畝水田用於雜交水稻制種,村民在房前屋後種有少量枇杷、李子等果樹,菜園裡種的多是青椒、苦瓜等家常菜,近年有村民引進草莓、角瓜,但種植面積不大。據專家勘探,色江村地下儲藏有紅柱石、高嶺石、硅石和黃鐵礦,前兩種為陶瓷原料。

新中國成立初期,仍有個別村民用土窯燒制陶罐,後來不知何故而“銷聲匿跡”。上世紀六七十年代,有少數村民曾燒制過勾瓦出售,工藝一般。因封山育林,柴禾越來越少,燒勾瓦的行當被淘汰。此前,曾有村民發現過陶瓷瓦片,但以碎陶片居多,因無人深究,故無“下文”。

王姓村民祖先來自江西

色江村緊挨吏塘、白竹兩村,附近有窯背村。外人稱頌色江村“人勤物豐水美”。站在村裡的一處山坡上環顧四周,但見田裡稻浪翻滾,山上人工營造的杉木郁郁蔥蔥,幽谷裡傳出幾聲犬吠,雲嶺上不時掠過一群群歸鳥。深深地吸幾口氣,空氣是那麼的清新。

村民中以王姓者居多,占到村民總數的五分之一。一王姓老人稱,其祖先由江西遷徙而來,具體年代已難考證。村裡還有姓趙、姓張的,姓譚、姓歐陽的,均有百人以上,彭姓人較少。村裡80歲以上者有10多人,高壽者已滿96歲。

考古人員撤離後,曾經熱鬧了幾十天的燕子嶺窯址發掘現場重歸寂靜。掀開的黃土已將700多平方米地下的秘密公之於眾。偶爾有路過的行人,也僅僅是放慢腳步,打量幾眼,然後就匆匆離去。當年熊熊燃燒的窯火永遠留在歷史的記憶中。

【考古探秘】

醴茶高速公路途經醴陵、攸縣、茶陵,全長約117公裡。目前已基本完成征地拆遷,路基工程已開工。施工前,文物考古部門要進行例行考古勘察,以避免珍貴文物毀於一旦。沒想到,一座近800年前的古窯址得以重見天日。

考古搶救性發掘,收獲頗豐

9月17日,省文物考古研究所發布的一則消息稱,7月初至今,該所“組織株洲市、醴陵市、攸縣文物部門,對醴茶高速公路沿線文物點進行搶救性發掘,清理出一批漢晉、宋代墓葬和一處宋代窯址,其中備受關注的色江村燕子嶺窯址考古成果極為豐富,初步認定其為地方品種民窯,且局限於株洲地區。”

省文物考古研究所稱:“此次搶救性發掘歷時近3個月,發現的漢晉墓葬主要分布於攸縣蓮塘坳鄉春洲村和酒埠江鎮色江村,多為磚室墓,由墓道、封門牆、甬道、墓室、排水溝組成,少數墓葬還有磚柱、祭台、棺床等結構。”

考古專家說,“這批墓葬形制相似,時代比較接近,出土有陶罐、壺、燈、灶、井、囷、畜圈和瓷碗、盞等器物,是研究攸縣漢晉歷史和器物演變的重要素材。在攸縣蓮塘坳鄉春洲村發掘的宋代墓葬,使用的是素面青灰薄磚。”

燕子嶺窯址,發掘品重約26噸

省文物考古研究所專家說,在醴茶高速考古發掘成果中,最引人注目的要數位燕子嶺古窯址,共清理出龍窯兩座(相距僅5米)及豐富的窯外堆積,發掘品多達1700多袋,重約26噸。據窯址發掘領隊袁偉介紹,在發掘過程中,工作人員共布下10米×10米探方7個,瓷器從工地發掘出來後,按地層進行分類,然後清洗、裝袋。

市考古隊副隊長黃陽秋介紹說,整個考古現場約有700平方米,對照當地此前發掘的窯址,此次規模比較大,保存比較好。一座完整的古龍窯由窯頂、窯壁、窯床構成,這兩座龍窯經歷了約800年的歲月變遷,窯頂已破損,只剩下一些窯壁,難以看到其全貌,但現場長約25米的窯床仍清晰可見。

窯址發掘領隊袁偉說,這兩座古龍窯中出土的大部分瓷器已破碎,通過整理和修復,發現瓷器種類較為豐富,多為素面無紋者,以青瓷為主,醬釉瓷為輔,另有極少量黑釉瓷。施釉薄且不均勻,胎質較粗松,以日用粗瓷為主。還出土了一批支釘、支環等當時的燒窯工具。另有兩座硯台,是僅有的兩件文具瓷器。

以陶質、未施釉的罐類居多

據了解,本次發掘品器類以罐類居多,多為陶質,未施釉。其次為甕,器體較大,多數肩上設系,有大系、小系、豎系、橫系之分,種類較多。再次為壺,多為執壺。另有碗,少數碗內壁模印、刻畫有水波紋、雙魚紋、水草紋等。其他器型有盞、碟、擂缽等。說明當時此地的陶藝具備了一定的工藝水平。

據黃陽秋介紹,該古窯出土的陶瓷類型在其他地區的考古中尚未發現,但其器形、器類具有宋代的典型特征,如小巧瘦長的壺、罐,斗笠狀的碗、盞等。在1號窯內的窯床底部,還發現了一枚帶北宋“崇寧重寶”字樣的銅錢。考古專家據此綜合推斷,該古窯址的年代應為南宋。

袁偉稱,因所見窯具有支座、墊圈、支釘、匣缽,其中支座最多,為圓筒狀,有大小之分,應依器物大小配合使用,匣缽數量極少。就燒制方法而言,估計大型器物多放於支座上燒制。碗為疊燒,碗內及底多支釘,墊圈放於器物與支座間,防止燒結。從罐的內壁來看,為輪制拉胚旋轉制作。擂缽內刮痕可能為竹片刮制而成。

攸縣或為當年重要瓷器產地

袁偉說:“燕子嶺窯址西面山腳下百米處有水塘,曾經出土過瓷土。據此,可認定為該窯址的瓷土來源。”調查情況表明,攸縣新市等地發現有同時期、相同產品的窯址,“由此來看,該窯址應為地方品種民窯,僅局限於株洲地區。”

“從出土器物看,這兩座古窯均屬民窯,主要生產日常生活用品,生產的量較大,不僅僅是滿足當地百姓的需求,此地毗鄰攸水,其產品應該還通過水路外銷。這樣推測,攸縣很可能是當年湖南重要的瓷器產地。”黃陽秋表示。

通過對周邊交通情況的考察,袁偉認為,該窯址出產的瓷器應是通過東北方向500米遠處的攸水,運往外界的。袁偉還推斷,攸縣毗鄰江西,而江西的制瓷技術自古非常發達,所以攸縣的瓷器燒制技術很可能是從江西傳過來的。

色江村及附近應有古窯群

據了解,湖南此前已發掘的瓷器分湘陰窯和衡山窯兩類,燕子嶺窯址出土的瓷器在釉色和制作方法上與前兩類有很大區別,且特征鮮明,豐富了湖南瓷器的種類。省文物考古研究所專家認為,這批瓷器將對研究宋代窯的演變過程大有幫助。

專家稱,燕子嶺窯址發掘工作收獲頗豐,采集了不少可供日後研究的標本,為徹底摸清我省宋元時期各窯口的產品特色、制作工藝、裝燒風格,以及與我國北方窯口、周邊省份窯口的關系等問題提供了可靠的實物佐證。

燕子嶺窯址的現場發掘工作已經結束,但考古專家認為,色江村的古窯絕對不止兩座,應該有一個古窯群,在燕子嶺窯址附近至少還有5處古窯址。他們表示,將在適當時候進行發掘,以更加充分地認識這個新的窯品。

【窯址蹤影】醴陵發現宋元時期古窯址

省文物考古研究所專家稱,8月上旬,在浏醴高速公路段醴陵市楓林市鄉唐家坳村,發現一宋元時期古窯址。由於公路無法改道,該所已於8月中旬開始進行搶救性發掘。

據發掘專家介紹,已知的堆積層厚達30米,到處是匣缽、支圈、墊餅等窯具。該窯胎質潔白細膩,施釉均勻,釉色眾多,裝飾手法多樣,裝燒工藝豐富,是我省宋元時期民窯中的佼佼者。

株洲的窯址和古窯址

2008年12月,市政府公布第四批市級文物保護單位及保護范圍、建設控制地帶。在12處古遺址中,有窯址和古窯址4處,即中瑤古窯址、窯子堆窯址、黃獺嘴楓林市窯址、窯下灣磚窯址。保護范圍外延50米。

中瑤古窯址位於茶陵縣洣江鄉,年代為宋代;窯子堆窯址位於株洲縣洲坪鄉,年代為宋至元代;黃獺嘴楓林市窯址(5個點)位於醴陵市黃獺嘴鎮、楓林市鄉,年代為宋至元代;窯下灣磚窯址位於醴陵市新陽鄉,年代為明代。

有關資料顯示,我市境內的窯址還有醴陵市楠竹山窯址、窯下灣磚窯址、沩山窯大遺址(醴陵瓷業源頭),炎陵縣桃嶺窯址、洞下窯址,茶陵縣陵窯背窯址、陵窯塘下窯址等,可見證我市古代手工業的繁榮。

【延伸閱讀】

湘陰窯與衡山窯

湘陰窯是晉唐時間的民間瓷窯,後來又兼燒宮廷御器,屬青瓷系統,以印花影青為主要特點。唐陸羽在《茶經》中將岳州窯與越州窯並提。考古專家認為,湘陰窯的瓷器對湖南古代瓷器的發展有著承上啟下的作用,是我省瓷窯中的一顆明珠。

湘陰窯主要分布在湘陰縣城堤垸一帶。窯口產品以碗、缽、盤、盂、洗、壺、壇、罐等日常生活用品為主。釉色以青釉為主,也有醬色釉。青釉瑩潔閃光,透明或半透明,垂釉如淚。醬釉不太透明,略開片或不開片。胎骨分瓷胎、瓦胎和缸胎。大量使用匣缽燒制。

上世紀80年代初,衡山窯最先由當地農家發現並進而引起世人震驚。據考古部門發掘斷代,衡山窯始燒期約在北宋,至明代初期湮沒無聞。專家認為,衡山窯瓷器器物曲線流暢優美,造型肥而不瘦,堪稱宋代民窯中的一枝奇葩。最具歷史意義與藝術價值的是其“粉上彩繪”。

所謂“粉上彩繪”,即先在器物胎體上施一層白色化妝土之後,在上部、下部各施上醬釉或青釉,中間留白處用綠色或褐色彩料繪出纏枝牡丹等花卉圖案。這種彩繪筆力遒勁流暢,活潑粗犷,轉折之間生機盎然。在中國陶瓷史上,這種工藝極為罕見,具有重要研究價值。

酒埠江鎮的現代瓷業

在酒埠江鎮,現有兩家生產日用瓷器的企業,一家位於東田村工業路,稱作酒江瓷業有限責任公司,始建於上世紀70年代;一家位於柘桑村,名為湘連瓷廠,創建於1999年。

據該鎮副鎮長胡小平介紹,酒江瓷業規模較大,為股份制企業,現有員工300多人,去年實現產值900多萬元;湘連瓷廠為個人獨資企業,僅有員工60多人,去年完成產值300多萬元。

5.5吋英碗是酒江瓷業的主打產品,去年,該公司對產品進行更新換代,將普價白瓷提升為釉中彩高白瓷。兩家瓷廠的瓷泥均從縣外調進,其產品也主要銷往外地的大小超市和賓館酒樓。

【記者手記】沉澱的湘東翠色

青瓷是我國古代最重要的瓷器品種。攸縣是陶瓷的故鄉。燕子嶺古窯青瓷的“前世”,應該是輝煌的。它猶如天空中的流星,曾有過耀眼的光芒,但在歷史的長河中只能算匆匆過客,更因存世的完整器物寥若晨星,以至後世無人知曉湘東的千峰翠色。

走過漫長的歲月,攸縣青瓷一直深埋黃土無人知曉。醴茶高速公路的建設,讓其開“土”見日,雖然多為碎片,仍能看出其高雅的面容。有關專家終於注意到我省宋代瓷器除湘陰窯、衡山窯外,還有更為豐富的品種。湘東的千峰翠色不會黯然失色!