5400年前石家莊人已開始養蠶

日期:2016/12/14 12:24:47 編輯:古建築保護

絲綢、瓷器,幾千年來,這兩樣物品跟“中國”兩字息息相關。連“CHINA”這個單詞,也隨著瓷器在全世界的廣泛傳播,漸漸成了“中國”與“瓷器”的雙關語。那麼,你知道中國養蠶是從什麼時候開始的?從什麼地方開始的?最早的原始瓷又出現在哪裡?不知道,那麼,請跟我來,走進咱石家莊長安區南村鎮南楊莊村(原屬正定,2000年劃歸長安區)仰韶文化遺址,它會給你答案!

臥龍岡:土丘下藏有大秘密

時間回到1954年冬天,11月22日,下鄉工作的正定縣文化館職工李志超路過南楊莊。在村子西北,他看到了一處高大的土丘,這片高約6-7米的土丘被當地村民稱為“臥龍岡”。出於職業的敏感,李志超走上“臥龍岡”轉了轉,很快發現土層表面有不少古陶片。於是,他拾取了一些,准備回去好好研究研究。回到單位,李志超將此事向上級作了匯報。河北省文化局先後派董增凱、孟昭林以及正定縣文化科科長張志純等人調查取樣。因當時取回的古陶片並沒有多少特別之處,此事即被擱置起來。

1976年,在全國文物普查過程中,南楊莊“臥龍岡”再度引起文物部門的關注。因受自然侵蝕和農民取土影響,“臥龍岡”遺址已經消失了三分之一,僅剩2萬平方米左右。到1977年冬組織試掘時,殘存遺址僅剩4千多平方米,保護性發掘已經迫在眉睫。

為此,河北省文物管理處組成了以唐雲明為領隊的南楊莊發掘小組,分別於1980年7月11日至11月23日、1981年4月21日至10月29日進行了分階段發掘。

陶蠶蛹:5400年前就已開始養蠶

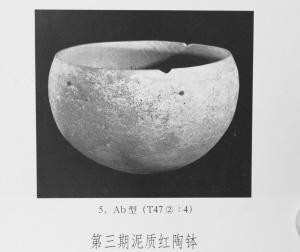

其實,在全面發掘展開之前,到底能從“臥龍岡”發現多少有價值的東西,專家們心裡都沒有底。但是,隨著挖掘的展開,驚喜連連。5座陶窯出土、100余件精美的陶缽、陶罐、陶鼎等出土……到底還會有什麼樣的奇跡出現呢?一天下午,參與考古挖掘的吳杏全在地層中發現一件黃灰色的陶質小器物。吳杏全一開始並沒有太在意,因為那件小器物太小了,長度僅有2厘米,寬和高僅有0.8厘米。一點點清理出來,吳杏全驚呆了:“特別像真蠶蛹,因為我們搞考古的,對有些器物的重要性是很敏感的。”

中國是聞名世界的絲綢之國,是世界上采桑養蠶織綢歷史最早的國家。但是中國養蠶始自何時何地?沒人能說清楚!只有一個模糊的傳說,提到黃帝娶西陵氏之女嫘祖為妻,她發明了養蠶,為“嫘祖始蠶”。如果這個真是蠶蛹模型,將比黃帝時代還要早。

作為考古人士,吳杏全立刻意識到:“如果這個不起眼的小器物真的是陶蠶蛹,中國的養蠶歷史將大大提前!”

事不宜遲,趕緊送檢。於是,這件神似蠶蛹的小陶器物被送到了中國科學院動物研究所進行鑒定,昆蟲學專家郭郛經過嚴格鑒定,肯定了吳杏全的推測,確定其為仿照家蠶蠶蛹燒制而成的陶質蠶蛹模型,這也是目前世界上所發現的人類飼養家蠶最早的文物明證!但是,還不夠,還需要給它進行明確斷代,只有這樣才有更強的說服力。於是,這件寶貝被小心翼翼地送到了北京大學研究所,經過碳14測定,明確這個陶質蠶蛹的燒制年代為距今5400±70年!遠早於反映夏末生產情況的《夏小正》中所說的:“三月……攝桑……妾子始蠶”,亦早於黃帝時代。

此外,南楊莊出土的其他文物也為當時的家庭養蠶提供了重要證據:陶紡輪,石制,中間打孔,可用來紡線;骨針,通體磨光,上粗下細,兩端磨尖,頂端穿孔,可用來織布;骨匕,一端穿孔,磨成柳葉形、通體扁平,“既能理絲,又可打緯”,也是織布工具;另外還有骨錐、兩端器等,大多磨制精細,均為加工工具,多用於紡織等。

疑問解決,兩件陶質蠶蛹模型(後又發掘出一件),為考古學界解決了大問題。我國可資考證的養蠶、缫絲、紡織技術至晚亦應在距今5400±70年,地點為南楊莊附近。如有再早,只能寄希望於再發現了。

- 上一頁:廣西柳州發現明代大臣墓葬群

- 下一頁:谷歌地圖發現迄今為止最大隱藏金字塔

熱門文章

熱門圖文