鐵胎漆器方壺

日期:2016/12/14 18:19:41 編輯:仿古青銅器

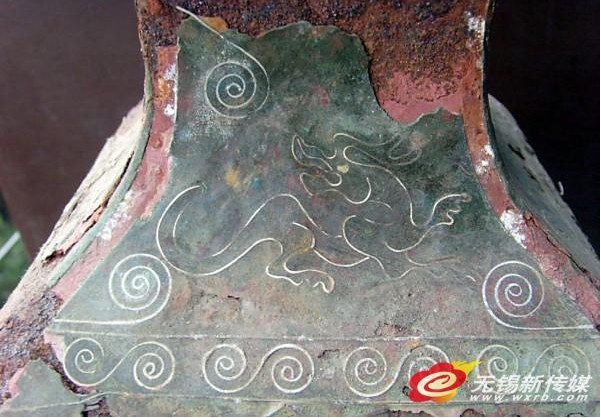

直頸鼓腹,高圈足,呈方形,眼前這件高23厘米的鐵胎漆器壺,雖然銹蝕斑斑,但精湛的嵌金銀絲工藝紋飾讓人驚艷不已。見慣奇珍異寶的無錫市文化遺產保護和考古研究所負責人劉寶山博士也驚歎精美。從其造型紋飾的典型文化特征分析,專家判斷其“出生”時代應為戰國中晚期。昨天來自南博的考古專家表示,文博界尚沒有發現與之相類似的文物。這一精美文物當屬無錫地區出土最早、藝術水准最高的嵌金銀絲鐵胎漆器方壺。

土建工人挖出寶貝,其制作巧奪天工

這一精美文物目前在本市考古愛好者、曾多次參與市考古所考古發掘工作的陳萬康手中。據其介紹,在年初無錫北郊洛社梅泾某處土建中,建築工人挖出了這一寶貝。這個工人是個奇石愛好者,與陳萬康相識,便主動拿給陳萬康看。“我一看如獲至寶,馬上用手上的10件奇石與他交換”。記者在陳萬康處看到,壺口邊寬9.4厘米、壺腹寬15厘米、壺底邊寬11厘米。壺的內胎是鐵質,胎厚1毫米,內外塗紅漆,漆層厚度約0.5毫米。漆層上再用金絲銀條以及綠松石鑲嵌出主紋飾及裝飾紋,這些飾紋高出漆面0.2毫米--壺口四面飾有站立的仙鶴,壺頸則用金絲飾龍紋,壺腹相對兩面裝飾的是雙鳳紋,另兩面是車馬駕乘圖。壺口鍍有白漆,壺底鍍有紅漆,底座鑲嵌雞心型綠松石片、銀條飾卷草紋。但由於底部著地,腐蝕較嚴重。

方壺的四角在漆皮上都粘貼有4毫米寬的銀箔鑲邊,大部分未脫落,十分平整光潔。但因年代久遠,鐵胎銹蝕,約有25%的漆層脫落,有的漆層因鐵銹開裂,銀箔未斷仍包著邊,銀絲翹出漆層外,還沁出結晶鹽粒。“嵌金銀絲鐵胎方壺的制作工藝堪稱巧奪天工,真不知其綠松石、銀帶、銀條、金絲是如何粘合的”。

南楚文化特征鮮明,擁有者為貴族

專家介紹,《楚文物圖典》載,楚國在春秋末期便有鐵鼎、鋼劍等鐵器,戰國中晚期的鐵制斧、臿、鐮、鋤、鑿等已有大量出土。而方壺的形制則是楚文化的特征,從西周晚期到戰國晚期,青銅制方壺、陶制方壺等在湖北、湖南、安徽的楚墓都有出土。但鐵胎漆器方壺則在全國范圍內系首次出土。

陳萬康告訴記者,方壺的出土地點位於前洲高渎灣東南約2公裡。“28年前,高渎灣曾出土了楚國晚期的5件青銅文物,即鵝陵君王子申青銅鑒、青銅豆、青銅勺等。這批青銅器至今珍藏在南京博物院庫房裡,都是一級文物,還沒人好好研究過。”由於鵝陵君王子申青銅豆的銘文有“攸載造”

3字,因此這批青銅器應屬楚郢都監造,制作年代當為楚國晚期幽王時代。“這件方壺也可能是同一時期所作。方壺的紋飾圖案與湖南出土的漆奁、鉄帶鉤紋飾類似,具有南楚文化的鮮明特征”。

在戰國早期,只有大夫以上的高級貴族才用仿銅陶方壺隨葬。陳萬康據此分析,該方壺的擁有者應該是楚國王族中的高級貴族、王子申一類的派駐吳地行政長官。

出土地為古芙蓉湖,可能是沉船遺存

“學術界猜測,高渎灣出土的一批文物可能是出於墓葬,也可能是窖藏,但我認為是源於沉船。”陳萬康告訴記者,無錫長安、堰橋、洛社、前洲、玉祁直至常州芙蓉一帶,南達惠山腳下,原來都是古芙蓉湖。宋代才築堰排水成陸地,至今這一帶的外河仍高出地面3-5米。“3年前京滬高鐵考古勘查,我曾徒步走過這一線,這裡只有宋代以後的瓷片、韓瓶,找不到早期的紅燒土、印紋陶遺存。”陳萬康說,最近他又去高渎灣,當地有人在打探洞,探洞深5-35米之間是灰色的泥沙,那就是古芙蓉湖底的沉積層。“所以,連同這件方壺,我覺得這些戰國中晚期文物有可能是楚國貴族的運載船只沉沒的遺存。”

無錫、江陰、蘇州、上海一帶,楚相春申君黃歇的遺跡不少,傳說眾多,但相關的地下出土文物卻異常稀少。加之28年前出土的青銅器只有銘文沒有紋飾,所以這一件顯得彌足珍貴。劉寶山告訴記者,至於方壺和原來在高渎灣出土的5件文物之間有無關聯,還需做進一步研究。