乾隆與玉

日期:2016/12/14 18:21:49 編輯:仿古建築材料

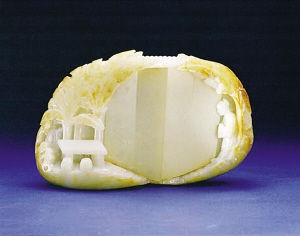

清桐蔭仕女圖玉山子

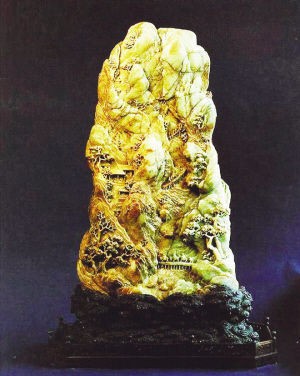

清大禹治水圖玉山子

古人形成“以玉比德、君子佩玉、無故玉不去身”的習俗。培育了中華民族愛玉、崇玉、禮玉、賞玉、玩玉、藏玉並視玉為命根子的傳統觀念。

清桐蔭仕女圖玉山子清大禹治水圖玉山子乾隆年間的和田玉是最出彩的時期,以宮廷玉器為龍頭,帶動了蘇州、揚州、杭州、南京及北京等地玉肆的長足發展。與當時的一個重要歷史事件和具有“玉癡皇帝”雅號的乾隆皇帝的極力推動有密切關系。從一幅宮廷畫師所繪《弘歷鑒古圖》,就可以看到乾隆皇帝鑒賞古玉的真實情景。

乾隆二十四年,乾隆皇帝最得意的平准戰役取得勝利,出產和田玉的新疆正式歸入清中央政府的直接管轄之下,和田玉貢開始源源不斷地運往北京。乾隆皇帝非常得意,他特制碧玉刻詩大盤紀念。在御制《和阗玉》詩中寫道:“和阗昔於阗,出玉素所稱,不知何以出,今乃悉情形。”並說:“回城定全部,和阗駐我兵,其河人常至,隨取皆瑤瓊。”

乾隆令玉工琢制了一件碧玉《於阗采玉圖》山子,題詩於背面:“於阗采玉人,淘玉出玉河;秋時河水涸,撈得璆琳多;曲躬逐逐求,寧慮涉寒波。玉不自言人盡知,那曾隔璞待識之,卞和三獻刖兩足,審然天下應無玉。”玉料送達內廷後,擇其優者,根據材料特征和需要確定應制器物,重要的要上奏皇帝批准。一部分留玉作加工,大件和部分小件送蘇州、揚州、南京、杭州等地加工。乾隆皇帝喜愛玉器超過歷代帝王,清宮遺留的古代玉器,大多為乾隆時期收集的,他還親自進行鑒別、定級,許多清宮遺留的古代玉器,配置的木托、木座、木匣,都是乾隆時期置辦的,並帶有乾隆欽定的甲乙丙等字樣。

乾隆的御制詩中有詠玉詩近八百首,一本《御制谷璧詩冊》收錄了他在乾隆辛巳年至庚戌年所作詠歎玉谷璧詩54首。得到一件珍貴的玉器,乾隆總是題詩吟詠,或表示愉快的心情,或對古人工藝的贊歎,或對其用途略加考證。對於當代所制玉,則是記敘其經過,以為傳承有續。

乾隆對於宮廷玉器制造給予極大的關注,親自過問造辦處玉作的人員構成、工匠的選派及技術情況。重要的器物,他還對畫稿、制木型、蠟樣,以及最後的裝飾、擺設等,一一審查,親自指示。如乾隆四十六年初,制作《大禹治水圖》玉山的石料運到北京後,他令畫師依古人《大禹治水圖》稿本畫《大禹開山圖》紙樣正、背、左、右四張,御覽後令畫師賈铨照圖樣在大玉上臨畫,並做成蠟樣,經御覽後,再交兩淮鹽政圖明阿,按照蠟樣做法、紙樣大小制作,並要求圖明阿:“座子照玉形配做鑄料銅座,其大玉山所畫鑽心,照依大小並照紙樣所貼深淺尺寸數目打取鑽心,俟打得時,即送京呈覽。”山子制成後,他又下旨令指明安設地點和刻款工匠,將他親筆題名“密勒塔山玉大禹治水圖”及題詩,以及他最得意的兩方印玺“五福五代堂古稀天子寶”、“八徵耄念之寶”,刻於玉山背面。

乾隆還親自過問玉器的生產過程,並制定對玉工的懲罰辦法,輕則扣除薪俸,重則降職、革職以及體罰或監禁。乾隆十二年十二月二十三日,七品首領薩木哈將所畫漢玉熊佩上座樣,交太監胡世傑呈覽,奉旨:“此熊佩的座樣如何畫不來,是什麼畫匠!著海望將畫匠重責四十板。欽此。”

蘇州工匠利用廢玉料琢成的《桐蔭仕女圖》,是一件表現江南庭園景色的巧奪天工的作品。圓門內外有茂密的蕉葉和玲珑的假山,玉料中間的凹陷處順勢雕成兩扇半月形扉門,半掩半開的扉門內外各立一白衣少女,透過門縫相互窺望。乾隆非常欣賞這件作品,因而在底部陰刻乾隆帝御題文:“和阗貢玉,規其中作椀,吳工就余材琢成是圖,既無棄物,又完璞玉。御識。”又詩:“相材取椀料,就質琢圖形。剩水殘山境,桐檐蕉軸庭。女郎相顧問,匠氏運心靈。義重無棄物,贏他泣楚廷。”把它與春秋和氏璧相提並論。

乾隆時期利用和田玉制作的大型玉件著名的有:《秋山行旅》玉山、《南山積翠》玉山、雲龍玉甕、大玉甕、《大禹治水圖》玉山及“會昌九老圖”玉山等。乾隆年間制作的宮廷玉器中,大多帶有“乾隆年制”的制造年款,刻有千字文順序號。如:“地字二號”、“元字三號”、“洪字七號”和“火字七十五號”,都是仿古斧形玉器。