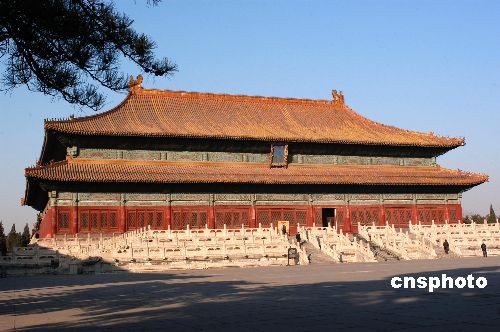

北京太廟

日期:2016/12/15 15:16:18 編輯:古代建築名稱

在中國,古代國都布局都有一些規矩,如“左學右廟”,“左祖右社”。作為明清兩代皇家祖廟的太廟也不例外:紫禁城左前方祭祖的太廟,右前方則是祭神社稷壇(現為中山公園)在天安門城樓東側,即今天的勞動人民文化宮。

太廟始建於明朝永樂十八年(1420年),後屢次修葺與擴建,面積達到了139650平方米。它是中國明清兩代皇帝登極、親政、冊立等告祭的重要場所。

走近太廟,就會發現門樓異常壯觀。太廟的正門位於天安門內御路東側,稱太廟街門,是皇帝祭祀太廟時所走之門。該門與天安門內御路西側社稷壇門相對稱(現為勞動人民文化宮的正門)。而五彩琉璃門是祭殿的正門其得名於五彩琉璃的裝飾。大戟門則有五個開間,當中三間均為前後三出陛,中階九級,左右則各七級。門外東間有一座小金殿,專供皇帝祭祀時更衣盥洗所用。因為門內外曾陳列有八個戟架故得名。

太廟的主體建築是三大殿:

大殿為主殿,是皇帝舉行大祀之處,始建於明代,明末清初被毀但又在順治年間得以重修。大殿十一楹,深四楹,重檐列脊,殿額有滿漢文對照的“太廟”。殿外的三重台基用漢白玉石欄環繞,殿內的大梁為沉香木,地鋪“金磚”;天花板及四柱貼有“赤金葉”。殿內供奉木制金漆的神座,帝座雕龍,後座雕風。座前陳放有供品、香案和銅爐等。兩側的配殿設皇族和功臣的牌位。

三殿裝飾成紅牆,門五楹,殿九楹,殿內供清朝立國前被追封的帝後神牌。供四代神牌,正中肇祖、左興祖、再左顯祖、右景祖,計四帝四後。

從明朝嘉靖到新中國人民執政時期,太廟的修繕和管理工作都不斷地在變化。民國時太廟仍由清室保管,直到民國十五年(1926),才一度短暫地向外開放而且北洋軍閥還曾經將之命名為和平公園。民國二十(1931年)年太廟由故宮博物院接收,改為“故宮分院”,第二年8月對外開放。

新中國成立後,周恩來總理親自批准把太廟撥給總工會,並在建國後北京的第一個五一國際勞動節(即1950年國際勞動節),南門門口懸掛

“北京市勞動人民文化宮”的大字金匾(毛澤東題),正式向勞動人民開放了。開放後的勞動人民文化宮設有劇場、電影院、球場、圖書館、展覽室等等。

這樣,太廟——這個封建帝王皇權的象征,如今變成了勞動人民開展文化活動的樂園。