鳳凰尋覓熊希齡故居曾經的點滴

日期:2016/12/15 0:08:14 編輯:古代建築名稱

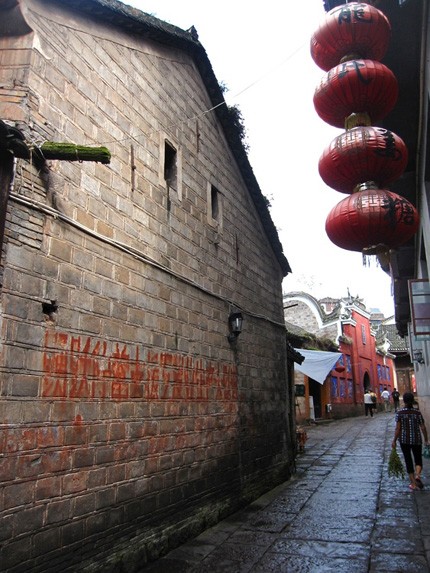

這是通往熊希齡故居的路。

熊希齡的故居在沱江往東約200米、文星街上的一條小巷裡,是很不起眼的一座南方式的四合院,整體比較矮小但很精致,故居中的堂屋、廂房都還基本保持原貌,苗族情調很濃。

裡面展示的都是故居原主人的照片、書籍以及生活物件等。蔡元培先生用一副對聯很好地總結了熊希齡懷著慈善慷慨的報國之心的一生:“宦海倦游還山小試慈幼院,鞠躬盡瘁救世惜無老子軍。”進去四處觀看後發現這間空屋已經了無生氣,要不是在擁擠的人群間聽著喇叭裡傳出的講解,著實難以想像這裡包含了昔日的民國第一任內閣總理熊希齡的童年記憶。

熊希齡被鳳凰人稱之為“熊鳳凰”,清同治九年(公元1870年)出生於鳳凰的熊希齡,自幼天分就有所顯露,據說有一次私塾先生出了“栽數盆花,探春秋消息”的上聯,讓學生對下聯,熊希齡不暇多思,即對了一句:“鑿一池水,窺天地盈虛”。童年的時光短暫而美好,兒時的熊希齡也許從沒有想像過要走出家鄉這片寧靜的天空,到喧鬧嘈雜的外面的世界度過自己風雲激蕩的一生,也更難以想像他會在北京、上海、香港等大舞台上,為自己導演了一出出很精彩的劇目。

一帆風順走向仕途的熊希齡,從秀才、舉人、進士、翰林步步發展,直到四十三歲時(公元1913年)出任北洋政府國務總理。他為官數十載,興教育,辦實業,圖維新,可謂是卓有建樹。故鄉的山水孕育了他剛直不阿與憤世嫉俗的個性,傳統的家庭培養了他正直善良、樂善好施的秉性。隨著自己經濟實力的不斷增強,熊希齡濟貧撫孤的構想,也在一步步成為現實,他創辦了“北京香山慈幼院”,在上海設立醫院,收容難民,救撫傷兵。熊希齡一生懷著報國之志,為國為民奔走呼號。這樣的悲憫與曠達,讓人不由得對這位長者生出一份敬意,瞻仰故居那凝重的歷史,仿佛也已成了一種神聖的使命。

旅游貼士:

到達:沿著文星街的石板路朝北走即到。

游覽時間:

故居園子不大,聽聽免費導游對景點的講解,看看牆上的老照片以及舊時的陳設,15分鐘就能轉完。

繼續游覽:

繼續前行十幾米,便是未被修葺、永遠印著歷史痕跡的朝陽宮。

旅游手記:

1.從故居出來,走上三四分鐘就到托江邊了,過了跳巖,找柳蔭下的一處石凳坐下來,望望對岸的北門城樓和來往跳巖上的行人,看著這最經典的鳳凰風景,心裡就已經滿足了。

2.出了故居向前走幾步就能看到移動古建築物巍峨的背影,那就是大成殿,如果有興趣可以繞到旁邊登瀛街大成殿的正門去看看。大成殿是原來文廟的正殿現在已改為鳳凰縣二中,上課期間正門不太容易進入,只有在晚自習時間才方便進去。現在內有兩棵百年桂花樹,在秋季散發出的沁人芬芳更是令人心醉。據說當年修建孔廟大成殿時,曾專門請來了風水先生葛神仙,他選中了前臨沱江、後靠鳳山、左右龍山拱衛、中間紫氣升騰的西門坡這塊好地方。葛神仙還斷言,文廟建成後,這裡一定會出王侯將相。後來這裡果真出了民國總理和知名畫家。

3.畫家黃永玉原來與熊希齡家做鄰居,黃永玉的舊宅名為“古椿書屋”。整個房屋取材為老椿樹木,上下兩層共六大間的屋子,冬暖夏涼,住起來很清爽舒適,不愧為“一棟良宇遺古風,滿藏畫彩洞府深”的好去處。

- 上一頁:朝陽宮裡觀古鑒今,看百態人生

- 下一頁:訪沈從文故居,尋找大師的流光碎影