山丹峽口見證甘涼古道的歷史風雲

日期:2016/12/14 11:57:56 編輯:古代建築

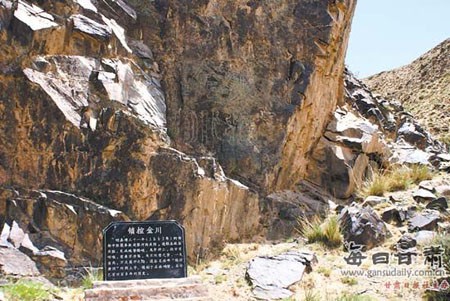

“鎖控金川”崖刻

清代的“過街樓”

明清時的峽口古城城門。(本欄圖片均由柯英提供)

地處河西走廊蜂腰部的張掖市山丹縣,東臨焉支山,南橫祁連山,北至龍首山,三面環山,中通孔道,自古以來為東西交通咽喉,而縣城東南三十多公裡處的峽口更是甘(州)涼(州)古道上的一道天然屏障,有“一夫當關,萬夫莫開”之險要。兩山對峙的山峽中以山設關,關外有城,為歷代駐兵、屯糧、屯草、屯軍馬以及商旅往來的軍事基地和重要驿站。

險關要隘,鎖控金川

峽口關,也作硖口關,在張掖市山丹縣老軍鄉之南的焉支山下,形如蜂腰。峽谷的山,當地人稱作帽葫蘆山。長約2.5公裡的山峽,最窄處不過百尺,谷底亂石滾滾,應是山洪沖擊形成的洩洪河。古時,沒有水流的情況下,過往商旅以河床為路,有水的時候只能沿河畔行路。如今,傍石崖的河畔之上,仍留有古驿道轍跡,峽谷最窄處僅容一輛牛車通過,古人用“車不並駕,騎不雙辔”來形容。

峽口設關歷史悠久。漢代稱作“澤索谷”,有人推斷為匈奴語,意義不詳。漢武帝元鼎六年(公元前111年),霍去病大敗匈奴後,西漢在河西設武威、張掖、酒泉、敦煌郡,在今山丹境內置刪丹(即山丹)、日勒二縣,隸屬張掖郡。漢昭帝(劉弗陵)始元二年(公元前85年),在澤索谷置日勒都尉,歸屬張掖郡,並於澤索谷北十裡處(今峽口古城)屯兵設防,移民屯田,都尉治所在此。《漢書·地理志》在張掖郡日勒城注中明確記載,澤索谷在山丹衛東南,“自姑臧(今武威)西北出張掖,其間有大嶺。度嶺而西,西郡當其要嶺,謂刪丹嶺也。”所謂的“大嶺”,即今天的焉支山。這是關於峽口地理位置的最早文獻記載。在這險要的位置設關,無疑是扼守在“甘涼咽喉”上的鎖鑰。明代嘉靖年間的刑部郎中陳棐奉旨巡察河西兵防途經峽口,有感於地勢險峻、兩山對峙,題寫了“鎖控金川”四個大字,至今仍镌刻在峽口的石崖上。

穿行在峽谷中,兩千多年的歷史仿佛近在眼前,那些山梁之上的漢長城殘牆和峽谷中段山頂的烽火台,歷經風霜,見證著歲月滄桑,訴說著悠悠往事。《漢書·張骞傳》記載:張骞通烏孫、大宛後,“始築令居(今永登縣境內)以西的邊塞亭燧”。也就是說,從漢代起,長城、烽燧、亭障便出現在河西。如今有跡可尋的長城走向是由永昌水泉子壕進入山丹,沿羊虎溝河過峽口,至豐城堡東北的金山子向西延伸,沿龍首山、合黎山形成一道屏障,在冷兵器時代,起到了阻止匈奴進犯的作用,保障了絲路通途。

峽口關的險要,為歷代王朝所重視。唐時,這裡設和戎城。戎是兵戈武器,也是軍旗的代稱。和戎,即和睦鄰息兵戈之意。明、清時期,峽口關皆為設防、商旅和驿傳重地。明嘉靖以前的軍事防衛工事以漢塞天塹為主,輔以塞內增修的一些列障、塢堡籍以駐軍。現已考證的駐軍營址和古戰場遺址有定羌廟(今“繡花廟”)營盤、峽口谷營盤、阜昌堡營盤、金山子營盤和定羌廟堡古戰場遺址、峽口關隘古戰場遺址等。嘉靖後的軍事防衛工事以邊牆為天塹,輔以牆內修築的一些墩樓、亭堡。《重刊甘鎮志·兵防志·軍制》記載明代山丹衛:“原額兵六千七百七十名,實際一千五百五十一名”。《重刊甘鎮志·兵防志·堡寨》記載:“山丹衛領堡一十有六”,而“石峽口堡”就有“輪戍兵常額二千二百二十八名,實在兵七百零二名,其中騎兵六百三十七名”。也就是說,駐守峽口的實際兵員,是山丹衛總兵員的近一半,且多為騎兵,足見當時對峽口關防御的重視。

峽口關之北的古城堡,稱為峽口驿。今人撰寫的《峽口古城堡》碑記載:古城堡始建於明萬歷二年(1553年),後巡撫都御史廖逄節率眾再度加固。這個說法有待商榷。根據《漢書·地理志》在峽口設日勒都尉的記載,當時的都尉治所不可能直接設置到石峽中,很有可能在今峽口古城的位置,明代只不過在原有的基礎上進行了新的規劃和擴建。現存古城即為明代建制,總面積19萬平方米,內為土夯,外為磚包,輔以石條為基,屬磚石土結構。古城開東西兩門,關城與甕城相配,城上雉堞、裙牆、樓橹華具,城下壕池環繞。城門洞全以磚砌,輔以生鐵灌縫,固若金湯,素稱“生鐵城”。城內原有的古代衙府、寺廟、店鋪、營房等設施,歷經千百年的風雨侵蝕現已不復存在。古城中心街道原有一座二層木樓,很有可能是當時廖逄節為了設卡征收關稅籌集古城加固資金而建造,名曰“財神樓”。光緒二十三年(1897年),維修時移建於現在距北門稍近的位置上。財神樓為土木建築。樓的一層為夯土高台,中有木質門洞,連通東西走向的街道,車馬行人只能從中通過,為商旅過關繳稅的關卡,當地人又稱“過街樓”;二層為財神閣,內關供泥塑財神像,登樓遠觀,城內外風光皆在目前。站在這個滄桑古樸的建築面前,想象舊時甘涼古道過客車水馬龍、穿樓而過的情景,大概與今天的過往車輛收費站的作用差不多吧。

峽口古城一直沿用到清末,除東城樓毀壞,其余尚完好,整座古城都保持著三百年前的規模。康熙十三年(1674年),峽口驿升格為守備,由奮威將軍王進寶鎮守。雍正七年(1727年),又將守備升格為都司,自此成為定制,延續至清終。峽口城最後一任都司戴尚武,年逾八旬,於1936年去世,人稱司老。村民戴學儉家有一塊“石峽口堡”的石碑和“欽贈都司衙門戴尚武”幾個小字,是不可多得的實物資料。據宣統元年(1909年)《甘州府山丹縣地理調查表》記載,清末峽口古城仍設有都司衙門、官倉、學校、巡警分局等機關。蘭新公路開通後,商賈行人暢通沿新路行進,峽口古城日漸蕭條冷落。

現在古城西城門完好,磚砌拱形,外為夯土城牆。城內遺存古民居多為石頭砌的圍牆,四處散落著石臼、石磨、石碾等。1996年,峽口漢明長城被列入全國重點文物保護單位;2008年由敦煌研究院出資,對古城西城門、過街樓進行了維修。

驿通西域,商旅往來

自漢代開辟了“絲綢之路”,往來西域的使者和商賈途經河西走廊,峽口古道是必經要道。明代魏煥的《皇明九邊考》中明確記載,峽口驿向東六十裡至永昌衛,再五十裡至水磨川驿,一百四十裡至涼州衛;向西,五十裡至新河驿,再五十裡至山丹衛,一百三十五裡至甘州城。商旅使者往來於甘涼古道,峽口古城自然是繞不開的打尖歇足之地。

漢代到南北朝時,對往來人員管理十分嚴格,峽口關主要是對出入甘、涼人員進行登記的驗明通關文牒。漢代的張掖、武威既是對抗匈奴的前沿,又是通商貿易的重鎮,西域諸國商人往來於絲綢之路開展“互市”,往西輸出的物資有中國的絲綢、茶葉、鐵器、玉器、瓷器、漆器皿,西域輸入的有胡豆、胡瓜、胡麻、胡蘿卜等植物種子及汗血馬、獅子、犀牛等異獸珍禽,還有佛教、舞蹈、音樂等文化交流。“馳命走驿,不絕於時日;胡商客販,日款於塞下。”這是《後漢書·西域傳》對於當時絲綢古道興盛景象的描寫。前涼時,武威、張掖皆為河西商貿都會,設有“市長”掌管“互市”。往來商旅通過峽口關,向東抵達長安,向西走向西域。

隋唐時是河西商業貿易發展的興盛時期,西域客商逐利而往,張掖、武威、山丹成為國際貿易的前沿陣地,這裡商業發展一時繁榮。隋大業五年(609年),炀帝在焉支山下會見西域27國使者和商人,召集“萬國博覽會”,張掖和武威的仕女穿著鮮艷的衣服,在峽口關附近的甘涼古道上沿途迎接,綿延數十裡,展示中國的強盛。諸國商旅從西域帶來的玉石、馬匹、珠寶、香料,本地商人的絲綢、漆器、藥材、青銅器、瓷器、糧食、馬匹等陣列道邊,自由貿易,開啟了政府主導下的中西貿易往來先河。隨之,安定的環境和開放的政策進一步刺激了西北商業發展,為唐朝開元盛世奠定了基礎。公元941年,大食國(今阿拉伯)旅行家伊賓墨哈黑爾東來到達山丹城,誤認為是“中國王城”,他在游記中寫道:“是城如此宏偉,故需一日之程乃能橫過之。內計六十街,每街各延達於官署。吾人往游一城門,知其牆厚各九十臂。”並說:“地住突厥人,印度人甚多。”由此足見當時山丹的市場之龐大、貿易之興隆。雖然文獻中缺少對峽口關的記載,但可以推論,如此繁盛的貿易往來,作為扼守甘、涼咽喉的峽口關,定然不會寂寞。

明代,峽口驿為過往商旅食宿驿站,置設甲軍40名,騾馬21(匹),車牛23頭(輛),專司遞運。同時在峽口古城東十裡的峽谷中置停雲鋪(因有“石燕高飛”、“石峽停雲”勝景而得名),在其西十裡處置豐城鋪,作為急遞鋪,每鋪設甲軍5名,專司郵傳急遞。清沿明制,仍置峽口驿,置兵夫19員,馬60匹,專司驿傳。古城西門外置峽口塘,置夫兵6名,馬16匹,專司塘務,並為過往官差行人提供飲水和食宿。

清末關於峽口驿的調查資料顯示,當地除駐軍外,有居民79戶,399人,卻有“代、貼、脫、車、翟、房、唐、李、楊”等40多種復雜的姓氏。居民大都為歷代隨軍家眷,他們皆為軍戶,不事農耕,子女長大除當兵外,大部分人專做飲食、貿易等生意。城內街道兩旁開設館堂、店鋪,共有十大字號店鋪。根據峽口古城遺存的文化實物考證,這裡還曾制造馬具和生產芒硝(用來熟制加工動物皮革),這些都與長期駐軍有關,應該是歷史形成的貨源供應市場。

人文勝跡,流芳千年

峽口,軍旅歷史悠久,文物古跡眾多,祖祖輩輩生活在峽口古城的人們,留傳下來無數動人的美妙傳說。

相傳,西漢征西大將軍狄青平定匈奴,屢建功勳。鎮守峽口關隘嘔心瀝血積勞成疾,因口生毒瘡抑郁而終。貼心部屬將一件鑲嵌閉水寶珠的“珍珠汗衫”穿在狄青身上,接著雕镂石棺,開鑿“狄公洞”修造墳茔殡葬。從此,石峽口的潺湲之水因閉水珠的作用猝然干涸。再後來,每逢干旱年景,峽口水貴如油,人們便對狄青“珍珠汗衫”中的閉水寶珠產生了想象,於是“誰能找到狄青墳,富裕峽口數輩人”的千年期盼,在一輩又一輩峽口人民中傳為佳話。

峽口干旱缺水由來已久,人畜飲水全靠外運解決。明萬歷年間加固古城,當時的設計者從焉支山北麓的瓷窯口山中埋設陶瓷管道至峽口,引焉支山雪水入城,保障了當年修築邊牆和峽口軍民生活用水,今古城西門外關城內尚有一處卵石砌邊、膠泥墊底的蓄水遺跡。嘉靖年間,峽口關隘守兵在峽谷亂石中鑿淘一口水井,俗稱“大井”,井水清淳,取之不盡,用之不竭。民國時期,馬步青部100師分駐山丹,師長韓起功所部駐守峽口驿,為虐長達十年之久。為了解決守城兵卒用水,於1931年4月在城中打出一眼八丈有余的深井,井水仍又淺又濁實難飲用。因為是馬家軍打的井,且井口有個“馬”字型的井架,當地人稱此井為“飲馬井”。1936年西路紅軍戰勝馬家軍駐守峽口古城,將此井深淘復修,井水竟奇跡般地湧溢,甘甜爽口清冽晶滢,不僅保障了居民用水,而且滿足樹木菜畦灌溉,當地人以為此乃天意,將此井敬稱為“紅軍井”。

歷代文人墨客途經峽口,也留下了無數吟詠險關要隘的詩詞歌賦。

初唐詩人陳子昂和王無競隨巡撫喬知巡視河西,途經峽口峽谷,留下了《度峽口山贈喬補阙知之王二無競》一詩,對峽口關的險要作了這樣的描述:“峽口大漠南,橫絕界中國。叢石何紛糾,赤山復翕赩。遠望多眾容,逼之無異色。崔崒乍孤斷,逶迤屢回直……”明內閣首輔楊一清曾三次出鎮西北邊關,途徑峽口關寄宿,因感慨關山狹窄險峻、人煙稀少、黃昏日落、風雨蒼茫的邊關蒼涼景象,留下《山丹題壁》一詩:“關山逼仄人蹤少,風雨蒼茫野色昏。萬裡一身方獨往,百年多事共誰論。東風四月初生草,落日孤城蚤閉門。記取漢兵追寇地,沙場尤有未招魂。”明代翰林編修岳正途徑峽口賦《石峽晚翠》:“石峽嵯峨勝禹門,萬年古跡至今存。兩山張掖如鸾峙,一水中流似馬奔。漾樹分青簪古雪,巖松插碧倚天昏。晚來疊翠光盈石,卻被斜陽落日吞。”清代詩人許乃谷過關隘飲井水,作《仲春登焉支山查勘松林放歌》詠:“無草眾山死,有樹一山活,流沙沙強弱水弱,峽口況無水一勺。只仗冬春冰雪積,五月消融灌阡陌。”詩人筆下“峽口況無水一勺”的詩句,將峽口“水貴如油”的境況一語中的。晚清大學士倭仁於鹹豐元年(1851年)“挈眷赴葉爾羌幫辦之任”,途徑峽口驿,曾引用昔人“兩山影逼天多暝,五月風寒草已枯”的詩句,描述峽口天塹的自然景象。

峽口自然景觀獨特、漢明長城烽燧、軍事塢堡保存完好,是全國獨一無二的“露天長城博物館”、文化旅游景區和理想的古城塢堡影視外景基地。這裡拍攝了《牧馬人》《海市蜃樓》《艾黎的故鄉》等多部影視片,影響深遠。

- 上一頁:海口古建築五公祠“新顏”待客

- 下一頁:泉州市區中山南路一騎樓著火