故宮90歲曬"皇帝家底" 十大必看國寶錯過再等10年

日期:2016/12/14 11:21:03 編輯:中國古代建築再過一個月,故宮博物院將迎來90歲生日,一系列精品大展將呈現在觀眾面前。其中的重量級首展——“石渠寶笈特展”近日在武英殿書畫館和延禧宮展廳同時開幕,在兩個月的展期中,將有近300件絕世珍品與觀眾見面。這些書畫的出場可以用驚艷來形容,“鎮館之寶”《清明上河圖》,王羲之家族唯一實名真跡《伯遠帖》,中國最早紙本繪畫《五牛圖》……這些珍寶不容錯過,錯過或許就要再等上10年啦!

此次展覽為何名為“石渠寶笈特展”?這要從乾隆帝說起。“石渠”一名,典出《漢書》。西漢皇家藏書之處稱“石渠閣”,在長安未央宮殿北。乾隆帝以“石渠”為內府書畫著錄命名,表現了對古代文化傳統的景仰和追溯。清宮書畫著錄分三次編撰,分別在乾隆九年、乾隆五十八年和嘉慶二十一年,因此成書分為《石渠寶笈》“初編”“續編”和“三編”。《石渠寶笈》共著錄了歷代書畫藏品萬余件,是書畫著錄史上的集大成者,為後人全方位多角度研究中國古代藝術史提供了重要參考。

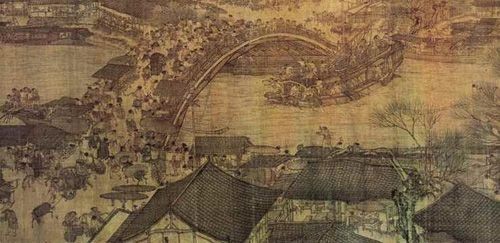

觀眾俯身細看《清明上河圖》

宋 張擇端 《清明上河圖》卷(資料圖)

《清明上河圖》

推薦指數:★★★★★

看點:中國十大傳世名畫之一,故宮博物院“鎮館之寶”的國寶,只有隆重的慶典活動才能請得動它。全卷10年來首次展開亮相,展出時間也不會超過兩個月,之後將回歸庫房,進入至少3年的“靜養”。畫卷生動記錄了中國十二世紀北宋汴京的城市面貌和當時社會各階層人民的生活狀況。是汴京當年繁榮的見證,也是北宋城市經濟情況的寫照。

《清明上河圖》算大眾知名度最高的書畫作品之一,但其真容一般都要等上好多年才得以相見。這件被稱為故宮博物院鎮館之寶的國寶,只有隆重的慶典活動才能請得動它。

10年前,為了慶祝故宮博物院80歲生日,這幅作品展出過,此後則在中國香港和日本亮相。10年後,同樣是為了慶祝故宮博物院生日,該作品再度亮相,且是近十年來的首次全卷展出,共528厘米。怪不得有的觀眾愣是拿個放大鏡在那一動不動。而更多的人則會引經據典,一一將過往看到的資料與畫面中的具體場景比對,北宋汴梁城東角子門內外和汴河兩岸的城鄉風光與市井百態到底是如何的。漕運繁忙的汴河,虹橋上下之景,還有城內繁華的街市。畫面中600余名人物,牲畜近百頭,房捨百余座,舟船25只也是各有各的生動。

與《石渠寶笈》中不少國寶的命運一樣,在藏入清宮後,《清明上河圖》被溥儀以賞品的名義交由其弟溥傑帶出宮外。1932年,它曾被存放在吉林長春偽皇宮東院圖書樓中。1957年經東北博物館轉存到故宮博物院至今。

此外,《清明上河圖》展出時間也不會超過兩個月,之後將回歸庫房,進入至少3年的“靜養”。

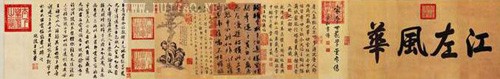

行書《伯遠帖》卷(資料圖)

《伯遠帖》

推薦指數:★★★★★

看點:王羲之家族唯一實名真跡。是乾隆帝的愛物。在故宮養心殿溫室中,乾隆將王羲之的《快雪時晴帖》、王獻之的《中秋帖》與王珣的《伯遠帖》收藏起來,並將這間袖珍書房命名為“三希堂”。

武英殿內,《石渠寶笈》書畫的出場可以用驚艷來形容,因為打頭陣的便是東晉王珣的《伯遠帖》。

《伯遠帖》的作者王珣是“書聖”王羲之的遠房侄子。王珣的書法出自家學,其祖父、父親、弟弟都擅長書法,王氏一族在書法史上占據巅峰位置。

《伯遠帖》與王羲之《快雪時晴帖》、王獻之的《中秋帖》當年就被乾隆帝集齊了,放在養心殿的暖閣裡,同時把貯藏這三件書法瑰寶的房間,特別命名為“三希堂”。有趣的是,這樣一段往事在延禧宮內展出的乾隆《行書三希堂記卷》等得到了印證。

當年在這“三希”中,乾隆尤其喜愛王羲之的《快雪時晴帖》。自從他得到這一帖後,每年入冬下雪時,他一定把帖冊取出來欣賞一番,並且在裱框的四周寫字賦詩。四十多年裡,從未間斷。此後,這“三希”也經歷波折,其中《快雪時晴帖》成了台北故宮博物院的鎮館之寶,《中秋帖》和《伯遠帖》則留在北京故宮。有趣的是雖然當年乾隆帝最偏愛《快雪時晴帖》,不過此後研究表明《快雪時晴帖》其實是唐摹本,而《中秋帖》也是宋代米芾的臨本。為此,此次展出的《伯遠帖》特別珍貴,因為這是“三希”裡晉人真跡,也是迄今為止晉人墨跡中唯一署有名款的真跡。

那麼,《伯遠帖》究竟是怎樣一件神品呢?這是一封問候友人病況的書信。書法痩勁古秀,頓筆含章草遺意,與王羲之早期作品《姨母帖》接近。

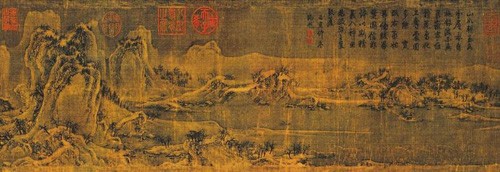

隋 展子虔 《游春圖》卷(資料圖)

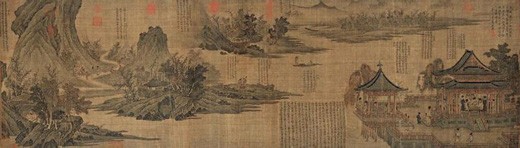

《游春圖》

推薦指數:★★★★

看點:這件隋代珍品《游春圖》則代表了中國早期山水畫的面貌。從藝術成就上,這幅畫則是中國山水畫中“金碧山水”畫法的先聲。

在看完王珣的《伯遠帖》後,很快《游春圖》便展現在眼前。中國山水畫的傳統和歷史頗為久遠,這件隋代珍品《游春圖》則代表了中國早期山水畫的面貌。從藝術成就上,這幅畫則是中國山水畫中“金碧山水”畫法的先聲。

《游春圖》卷並沒有作者的名款、印章,也沒有圖名,只是因為宋徽宗趙佶在前隔水處題有“展子虔游春圖”而得名,歷代也將其歸入隋朝畫家展子虔的名下。展子虔是當時傑出的畫家,供職宮廷,歷經北齊、北周至隋代,擅長畫車馬、人物、樓閣和山水,創作題材非常廣泛。不過現代以來,沈從文、徐邦達、楊仁恺、傅熹年等學者和鑒定家對這幅作品的作者和時代提出了不同的看法,引起了廣泛討論,認為它並非展子虔親筆所繪,可能是五代時期或宋代的摹本。

該作品在歷經宋、元、明、清各朝多人收藏之後,被清內府收藏,並钤“寧壽宮續入石渠寶笈”印。不過溥儀以賞賜弟弟溥傑之名將其帶出皇宮,《游春圖》流落到民間。1946年,著名收藏家張伯駒以重金將其購藏並於1952年將《游春圖》捐贈給國家文物局,交由故宮博物院收藏。

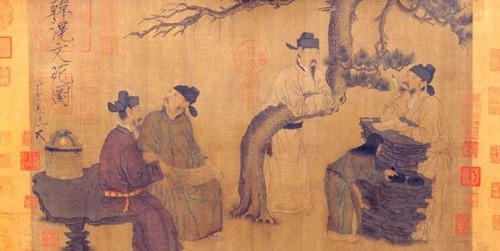

五代 周文矩 《文苑圖》卷(資料圖)

《文苑圖》

推薦指數:★★★★

看點:五代真跡名品。少唐畫氣息,最明顯的是衣紋線條顫動曲折,像極了五代周文矩所創的“戰筆描”。

周文矩《文苑圖》卷此次也亮相武英殿內。五代周文矩創下“戰筆描”,這也為後人鑒定真跡與否提供了一條線索。

事實上,這幅作品也沒有作者款印,最初根據圖左宋徽宗“瘦金體”題字:“韓滉文苑圖,丁亥禦劄”,下書“天下一人”押,定為是唐代韓滉作。不過書畫專家認為從時代風格看,少唐畫氣息,最明顯的是衣紋線條顫動曲折,像極了五代周文矩所創的“戰筆描”。另外人物頭戴的“工腳上翹”的幞頭(男子首服中的一種樣式)形式,也是到了五代才出現。

看《文苑圖》卷時,你會看到古代文士的典型風骨。圖中四位文士圍繞松樹思索詩句,有倚壘石持筆覓句者,有靠松干構思者,有兩人並坐展卷推敲改詩者,情態各異。

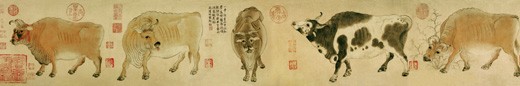

唐 韓滉 《五牛圖》卷(資料圖)

《五牛圖》

推薦指數:★★★★★

看點:中國已知的最早紙本繪畫。上世紀50年代,經周恩來總理特批,《五牛圖》從香港被回購,重歸故宮。經故宮專家重新揭裱、補筆、全色,這幅珍貴畫作重新煥發生機。

來到東西配殿,可別錯過唐代韓滉的《五牛圖》,它也是難得一見的珍品。韓滉擅畫人物和畜獸,以繪田家風俗和牛羊著稱,《五牛圖》卷就是他的傳世名作。而且《五牛圖》是目前所見最早作於紙上的繪畫,紙質為麻料,具有唐代紙張的特點。畫作中五牛造型准確,形態各別,或行或立,或俯首,或昂頭,動態十足。其中一牛完全畫成正面,視角獨特。

《五牛圖》曾是南宋皇室的收藏,此後歷經趙孟頫、太子書房等收藏,明代後期為項元汴所有。清初為宋荦收藏,乾隆初年藏於汪學山“求是齋”,後進入乾隆的宮廷收藏中,八國聯軍侵華時流出清宮。上世紀50年代,經周恩來總理特批,《五牛圖》從香港被回購,重歸故宮。

《五牛圖》剛收回時傷痕累累,1977年經故宮專家重新揭裱、補筆、全色,這幅珍貴畫作才重新煥發生機。故宮武英殿西配殿裡展出了一張1977年故宮博物院文物修復工廠的修復記錄,通過展出的照片,觀眾可以看到《五牛圖》從殘破不堪到完好如初的復原過程。

這幅畫到底如何從江南流傳到宮廷,長久以來一直是個未解之謎。直到上世紀90年代末,研究人員在中國第一歷史檔案館查閱關於乾隆朝進貢的資料,偶然發現了一份兩江總督尹繼善的進單中有這幅畫。

正如很多名跡都有“雙胞胎”一樣,日本某美術館也藏有一件傳為韓滉所作的絹本《五牛圖》。如何證明進貢單中的《五牛圖》就是中國觀眾眼前的這幅《五牛圖》呢?故宮專家張震介紹,一來此畫留存的乾隆題跋落款時間與尹繼善進貢時間相符。二來要收到書畫名跡,除了財力,有鑒定眼光也非常重要。尹繼善當時任職江南,是八旗文壇的領袖人物,與風雅名士過從甚密,他能得到《五牛圖》真跡並獻給皇帝,是合情合理的。

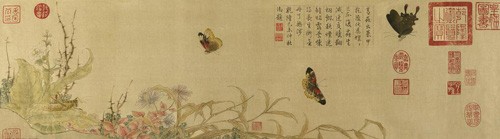

北宋 趙昌 《寫生蛱蝶圖》(資料圖)

《寫生蛱蝶圖》

推薦指數:★★★★★

看點:這幅作品體現了宋代花卉作品的新風格,藝術水平很高。

故宮此次特展的級別之高可以從宋元書畫的出場比例便可見一斑。趙昌的這幅《寫生蛱蝶圖》也要好好欣賞。

趙昌擅長畫花果、草蟲,尤其以寫生聞名,自號“寫生趙昌”。他的大部分作品都經過宋代徽宗內府收藏,著錄於《宣和畫譜》。這幅畫卷上無作者款印。因明代書畫家、收藏家董其昌在該圖上題跋:“趙昌寫生曾入御府,元時賜大長公主者屢見馮海粟跋,此其一也”,遂將此幅作品定為趙昌所畫。後來故宮專家審定,這幅作品體現了宋代花卉作品的新風格,藝術水平很高,但不一定是趙昌之筆,將此畫定為珍品。

這幅畫作最早為南宋權相賈似道收藏,清代轉入大收藏家梁清標之手,隨即歸入清內府。溥儀從故宮盜出大批書畫,包括《寫生蛱蝶圖》,偽滿時期存放在長春偽滿皇宮的小白樓內。1952年,東北文化部組織工作組清查清宮散佚文物時,原偽滿國兵上交此畫,由當時的東北博物館保存,後經國家文物局撥交由故宮博物院收藏。

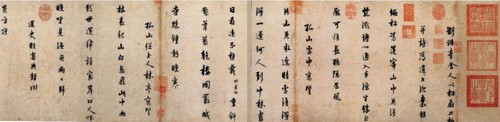

宋 林逋 行書自書詩卷(資料圖)

林逋“行書自書詩卷”

推薦指數:★★★★★

看點:這件書法作品的寶貴之處除了林逋的書法外,卷後所附蘇轼書的七言古詩。

林逋可是北宋初年著名的隱逸詩人,“梅妻鶴子”的典故便出於此人。林逋當時歸隱西湖孤山,終生不仕不娶,自稱“以梅為妻,以鶴為子”。

不過,“行書自書詩卷”成了林逋歸隱西湖孤山時所作的唯一存世的長篇巨制,也是應友人之請所寫的自作詩。這件書法作品的寶貴之處除了林逋的書法外,卷後所附蘇轼書的七言古詩,也讓其珠聯璧合,這還是罕見的蘇轼傳世佳作之一。

存入清宮後,民國年間溥儀以賞賜弟弟溥傑名義將本卷帶出故宮,幾經輾轉,1953年回歸故宮博物院。

宋 趙佶 《雪江歸棹圖》卷

《雪江歸棹圖》

推薦指數:★★★★

看點:趙佶就是宋徽宗,這位皇帝不僅善畫墨筆竹石花鳥,格調清雅,還自創了書法“瘦金體”。循著畫幅可見宋徽宗書寫了瘦金書“雪江歸棹圖”五字。

趙佶就是宋徽宗,他在中國藝術史上可算是位才情皇帝,不僅廣泛收集歷代文物、書畫,在創作上也有自己的獨創。其書畫作品留存至今已榮升為重要文物級別,被許多博物館珍藏,而流轉於市場的作品也是受到了真金白銀的追捧。

而此次宋徽宗再度給我們展現了他的書畫造詣。這位皇帝不僅善畫墨筆竹石花鳥,格調清雅,還自創了書法“瘦金體”。如果之前僅停留在聽說,那麼這次我們可以循著畫幅可見宋徽宗書寫了瘦金書“雪江歸棹圖”五字,左下角钤“宣和殿制”印並“天下一人”畫押。而畫面中更是樓觀、村捨、橋梁、棧道處處點綴,行人踏雪過橋,江心漁舟歸棹,典型的冬日雪景圖。

事實上,名跡流傳至今其真實的身世也需要更多的研究。雖然該圖卷首右上方有徽宗“瘦金體”題圖文,但是後人從繪畫的技法風格判斷,這一作品可能並不是宋徽宗親筆,而是畫院高手代筆之作。

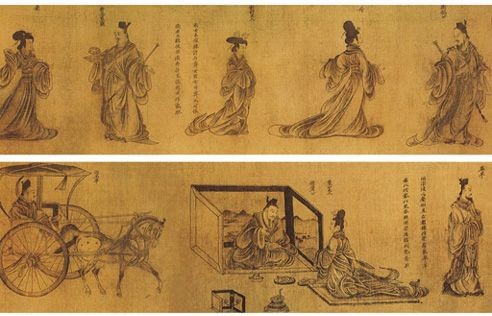

東晉 顧恺之 《列女仁智圖》(資料圖)

《列女仁智圖》

推薦指數:★★★★

看點:雖然這幅作品經證實並非東晉顧恺之作,而是南宋人摹本,但其依然反映了我國最早名家人物畫的風貌。

由於此次展出的宋元珍品較多,為此10月12日將有新一批珍品上陣,而此前參展的宋元藏品也會“休息”三年,才能再次參展。而第二期中也是明星書畫如雲,包括了此幅《列女仁智圖》、張先《十詠圖》等。

其中此幅《列女仁智圖》又稱作《列女圖》,雖然這幅作品經證實並非東晉顧恺之作,而是南宋人摹本,但其依然反映了我國最早名家人物畫的風貌。

此卷為殘本,仔細看畫面可以看到“楚武鄧曼”、“許穆夫人”、“曹僖氏妻”、“孫叔敖母”、“晉伯宗妻”、“靈公夫人”、“晉羊叔姬”這7個故事是完整的,而“齊靈仲子”、“晉范氏母”、“魯漆室女”3個故事只存一半,其余5個故事則全丟失,又錯將“魯漆室女”之右半與“晉范氏母”之左半拼接在一起,使人誤以為是一個故事。

北宋 張先 《十詠圖》卷(資料圖)

《十詠圖》

推薦指數:★★★★★

看點:這是唯一一幅張先的繪畫作品。在這幅山水人物畫中,建築樓閣有花草樹木掩映,小亭欄桿曲折相應,環境幽雅,氣象恢宏。

張先是北宋人,暮年的時候翻閱父親生前詩作,詩中“它日定知傳好事,丹青寧羨洛中圖”的描述觸動了他,出於對父親的懷念創作了這幅《十詠圖》。

在這幅山水人物畫中,建築樓閣有花草樹木掩映,小亭欄桿曲折相應,環境幽雅,氣象恢宏。有童僕相伴的主要人物儒雅風流,氣氛輕松愉快。尤為珍貴的是,張先的繪畫作品,無論歷史流傳還是文獻記載,僅此一幅。

該作品被清宮收藏後,同樣是被溥儀以賞賜溥傑的名義帶到長春,偽滿政權覆滅時丟失。1995年,在北京翰海拍賣中此畫再度面世。故宮博物院根據徐邦達、啟功、劉九庵等專家的建議,並得到國家文物局的批准,以1800萬元競價將此畫購回,使這件國寶重歸娘家。而這也開創了國家級博物館從拍賣市場購買文物的先河。

(來源:中國文物網)