理學淵源之地——婺源理坑村

日期:2016/12/14 17:57:28 編輯:古代建築與風水

理坑村建於北宋末年,村人好讀成風,崇尚“讀朱子之書,服朱子之教,秉朱子之禮”,被文人學者贊為“理學淵源”。理坑村先後出過七品以上官宦36人,進士16人,文人學士92人,著作達333部582卷之多,其中5部78卷被列入《四庫全書》。尤其從明代晚期開始,理坑村陸續出了一批很有名望的碩儒、大官,文風文運自此經年不衰。其中,不僅有工部尚書余懋學、吏部尚書余懋衡等京官,也有廣州知府余自怡、台州知州余世儒等地方大員。

來到理坑村口的理源橋,橋面上建有亭子,橋亭合一,出入村子必須穿亭而過。橋亭為長方封檐建築,亭內可供人閒坐納涼。亭子外表古樸,但門額題字卻很不一般。正前左方題為“闳開閥閱”,闳是指巷門,閥閱指的是有功勳的世家,意思是說有功勳的世宦世家巷門向你敞開著,歡迎來做客;正前右方為“山中鄒魯”,鄒魯是指孔孟故鄉,意思是稱贊理坑為藏在深山的書鄉之地;後左方為“理學淵源”,是指理坑村人崇尚朱子理學,後右方為“筆峰兆漢”,指的是村人崇尚正統的儒家學說。這石橋上刻有“溪山拱秀”四個大字,意思是贊歎這一方山水孕育出了一大批優秀人才。理坑村豐厚的文化底蘊由此可見一斑。

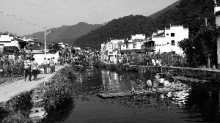

走進理坑村,一條小河流經村子中間,河面上架著兩座木橋,“小橋、流水、人家”的畫面讓人感受到了生活的惬意與安谧。

中國明清官邸、民宅最集中的典型古建村落

理坑村在明末至清朝中葉最為鼎盛,出了尚書、大理寺正卿、司馬、知府等高官及一批巨富。嘉慶時全村號稱千煙,有3000多人口。高官巨富們不惜重金,大興土木,當時全村有500多座建築物,60多條巷道,形成了頗具特色的明清官邸古建築群,數量、款式之多國內少見,保存也最好。理坑村至今保留著明清官宅120余棟,被譽為“中國明清官邸、民宅最集中的典型古建村落”。2005年10月被評為中國歷史文化名村,2006年5月被定為全國重點文物保護單位、全國百個民俗文化村之一。

進村的巷門上方題有“淵停岳峙”四個大字。這四個字一語雙關地道出了此巷的不同一般,這是條受人尊敬的“官巷”。巷裡有明代崇祯年間廣州知府余自怡的“官廳”,這是皇帝有感於余自怡為官清廉、政績突出而賜建的。官廳的大門氣宇不凡,是由水磨青磚和磚雕砌成的四柱貼牆牌樓四柱三間,中間為門,門楣有樨頭裝飾,牌樓門罩重疊五層,挑出飛檐,鳌魚戗角,最頂一層中間原先鑲嵌石刻“聖旨”一塊,這種牌樓是規格最高的“五鳳樓”,只有進士及第和官宦人家才能建造。