1939年上海銀碗

日期:2016/12/14 18:29:41 編輯:仿古建築材料

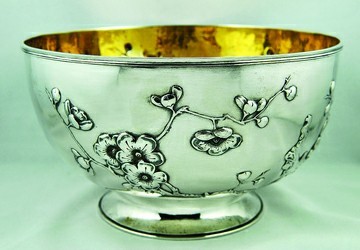

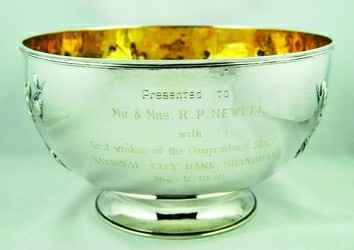

藏友龍先生最近從美國古董市場上購買到一款老上海銀碗。銀器高4.25厘米,口徑7.5厘米,重約510克。腹部一側刻有英文字“Pre-sentedtoMr.&Mrs.R.P.NewellwithbestwishesoftheCompradoreStaffNatinalCityBank,Shanghai,March1939.”銀碗內部全體鎏金,外部浮雕梅花,底部銘刻“HUNG-CHONG,合興”。銀碗浮雕逼真細膩,保存完好,讓人愛不釋手。

龍先生之所以在眾多拍賣品當中選擇了這款銀器,主要是因為此銀器腹部有“shanghai”字樣。但這款銀器與上海究竟有什麼關系呢?

其實龍先生收藏的這款銀器屬於老上海著名的外銷銀器。中國瓷器很早就銷售國外,這是很多人都知道的歷史。中國銀器也是中國外銷商品之一,這段歷史卻鮮為人知。中國銀器在古代就開始外銷,但數量比較少。近代以來,中國外銷銀器逐漸增加。廣州是近代銀器對外銷售最早最發達的地區。早在鴉片戰爭前,廣州市的洋行街就有成片的外銷銀器作坊。不僅在廣州的外國人喜歡到廣州銀器作坊購買銀器,在廣州的外國洋行還大批向廣州銀器作坊定做銀器回國銷售。關於廣州銀器外銷情況,中外學者早有研究成果問世。廣東省對近代廣州外銷銀器的歷史給予足夠重視,在2010年廣東省博物館基本陳列中,有一展示單元專門展示廣州外銷銀器。

上海是中國繼廣州之後的另外一個外銷銀器發達的地區。最初向外國人銷售銀器的是十九世紀七、八十年代出現的“洋貨號”。如“聯和”、“鴻昌”、“德祥”、“長盛”等。這些洋貨號多為北上的廣東人在上海開設,銷售多種物品,金銀器只是其中之一。1900年左右,向外國人銷售金銀器皿的這批洋貨號多數演變為“西洋首飾店”或“外國首飾店”“洋裝首飾店”,專門針對外國客戶或喜歡西式生活的中國人制造、銷售西式金銀珠寶。此外,江浙人或者本地人在上海經營的一些銀樓也開始把外國客戶作為重點銷售對象予以關注。

龍先生手中的這款銀器底部所刻“HUNGCHONG,合興”是指銀碗的制作作坊和銷售公司。“合興”為銀碗的制作作坊名字。“HUNGCHONG”是老上海著名的外銷銀器店“鴻昌”,該店原先為洋貨號,後來改名為首飾號,為1884年廣東人在上海南京路開設。主要銷售洋裝銀器及珠寶首飾等。該店一直開設在南京路,經營半個多世紀,1941年才關閉。上海“鴻昌”銷售的銀器,近年來在英、法、美、新加坡等屢屢出現。

銀器腹部的英文名字,看起來簡單,其實不然。NatinalCityBank,Shanghai不是字面上的“國立上海城市銀行”,而是花旗銀行上海分行。美國花旗銀行早在1902年初就在上海設立分行,1926年前花旗銀行在上海的英文名字是“InternationalBankingCorp.shanghai”。1927-1941年花旗銀行在上海的英文名字改為“NationalCityBankofN.Y”日常生活中,人們常把後面的“N.Y”省略。無論英文名字怎麼變,花旗銀行的中文名字沒變。

銀碗的受贈人為花旗銀行上海分行的牛惠爾(即杯體上的R.P.Newell)夫婦。牛惠爾當時為花旗銀行上海分行的財務。1939年3月他奉調回美國花旗銀行總部工作。杯子是他臨行前在花旗銀行任職的中國職員贈送給他的禮物。從他保存的另一只比賽銀杯來看,牛惠爾1929年來到上海,30年代牛惠爾住在今天淮海路某一公寓內。1939年因工作出色,牛惠爾離開上海到花旗銀行紐約總部任職。為表示對牛惠爾的尊敬和紀念,1939年6月,花旗銀行專門設立“牛惠爾”杯乒乓球比賽項目,這一比賽項目是老上海有名的乒乓賽事之一。

為什麼說是花旗銀行的中國職員贈送給他的禮物呢?杯體上的“CompradoreStaff”意思為“買辦間職員”。“買辦”這個名詞,已有三百年的歷史。英國在東印度公司借用了“買辦”這個葡萄牙字,指為領事館或商行所用當地籍的采買員或使用人的頭目。洋行在中國的買辦一般都是中國人。花旗銀行的買辦也不例外。買辦主要幫助不熟悉中國的外國公司開展在華業務。上世紀30-40年代花旗銀行買辦主要負責為銀行在中國人中拉存款、對銀行庫存現金進行鑒別,在銀行各種票據上蓋章作證等。買辦還會招聘十來個當地人協助他開展工作,設立買辦間。此杯子上的“CompradoreStaff”就是指花旗銀行買辦間職員。花旗銀行的買辦間當時是吳培初領導下中國人團隊。這個團隊負責協助花旗銀行上海分行在中國開展業務。

1939年3月上海花旗銀行會計牛惠爾夫婦帶著該行買辦間中國職員贈送給他們的銀器禮品和美好祝願回到了美國·

- 上一頁:精品文物

- 下一頁:明崇祯 青花千裡走單騎紋觚