馬蹄形管狀玉器功能刍議

日期:2016/12/14 18:21:55 編輯:仿古建築材料

玉器

玉器與陶器不同,由於少見,主要以禮器的面目出現,用於祭祀、禮儀、殉葬、配飾等方面。紅山文化的玉器也不例外,它們被賦予了濃重的社會屬性,廣泛用於重大宗教祭祀活動,並成為社會等級、地位、身份的標志,它們作為紅山文化墓葬的最主要隨葬品,成為已出土遺物中僅次於女神塑像的重要文化因素。

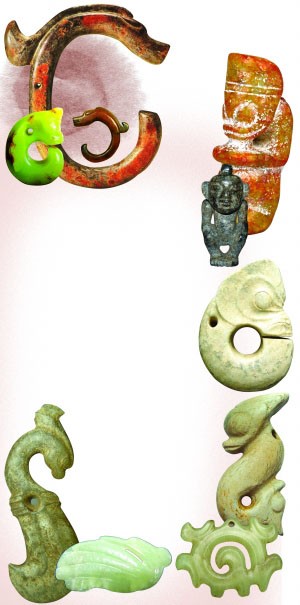

中國史前玉器發展進程中,紅山文化玉器以其具有區域性特征的獨特造型、精湛的雕琢工藝以及自成體系的用玉制度而聞名。從最初的裝飾品管飾、玦飾等小型簡易玉器,逐步發展到制作祭祀、禮儀所需要的法器、神器等特殊類玉器,其造型、拋光、鑽孔等工藝技術水平已脫離了用玉的起始階段,達到了獨具特色的風格和傳統,已構成我國古代北方地區自有源流的獨立玉器體系。

學者朱延平按照考古學分期把年代為距今6500年至5000年的紅山文化分為4個時間段。現在已經發現的紅山文化玉器絕大多數屬於距今5500年至5000年的第四期,這一時期,紅山文化社會發生重大變革,人口迅速增長,社會內部分化,等級制度出現,人類邁入了初級文明社會。紅山文化這時的玉器多達三十余種器類,除了環镯、珠管、墜佩等一般性玉器外,還發展出了不常見的“特殊類玉器”——馬蹄形管狀玉器、玉豬龍、勾雲形佩、帶齒動物面紋玉器……

玉器在紅山文化時期人們心中的地位高於具有實用價值的陶器和石器。紅山文化玉器大多出自各種中小型墓葬,而少有仰韶文化中居多的簪、珠、節、墜等小型人體裝飾品,大多為富於當地特點的馬蹄形玉器、竹節形筒器和鼓形器,玉匕、玉刀、玉镞等實用工具的玉器再造,玉鸮、玉龜、勾雲形玉佩、玉豬龍等具有具象或抽象風格的動物形玉器。紅山文化從早期到晚期的墓葬中玉器比例越來越大,甚至到了晚期陶器與石器幾乎在墓葬中絕跡,陪葬品基本都是玉器。在牛河梁遺址的積石冢中,隨葬陶、石器的墓葬不僅數量極少,而且級別較低,相比之下,高等級墓葬都只葬玉器。多用於墓葬而少用於現實中的生產、生活,這些玉器並非日常實用器物,因而更講究其審美價值。

紅山文化崇龍思想非常突出,出土物中以其玉豬龍和獸形玉最為耀眼,這裡的龍形是一種合成的動物造型。學者田廣林根據龍形頭部的分解並且結合了西遼河地區的動植物環境認為,這其中含有豬、鹿、蛇等動物的形象。無獨有偶,紅山文化中的“太陽神像”也體現了這類多元融合的理想,這類玉雕頭部有多角凸出,獸首人身,整個雕塑成蹲坐狀。很多學者為了獸首到底是牛首還是代表著紅山文化的龍首,抑或是太陽光芒的抽象表達爭論不休。實際上,無論我們在玉豬龍與獸形器中分解出多少種動物的形象,或是證明後者到底是以哪些形象與人身進行了融合,都並不重要,重要的是形成了“寓多元為一體”的觀念。這種設計觀念源自宗教信仰的需要。無論是玉豬龍還是獸形器都是自然界中不存在的動物,都是被作為祭祀的對象,這種祭祀對象的設計觀念不僅在紅山文化中多次出現,後來麒麟的設計也充分體現了這種設計理念。

紅山玉器的紋飾大都經歷了從具象到抽象的歷程。典型的勾雲形玉佩便是一例,學者王仁湘根據勾雲形玉佩從具象到高度抽象的演變規律,將其分為帶有寫實痕跡的定式、完全抽象風格的變式和變式的半體形式3種類型。在這個演變的過程中,人們漸漸超越具象形似的追求,轉而追求抽象神似中所蘊涵的神格意味。獸形玉和玉豬龍是紅山玉器的代表作,雖然我們很難確切地尋找到那些在獸首設計時包含的具體動物形象,具體和抽象相結合絕不是一個簡單的藝術特征,而是從簡單裝飾到信仰標志的轉變。

紅山文化時期的玉料加工已普遍使用切割成材技術,稜角銳利,形狀趨於歸正。但是紅山人並不直接使用這樣的成形玉器,而是對於切割和鑽孔過程中出現的銳稜再次加工,使得玉料不失規整卻又突出了圓潤的效果。

裝飾技法上,紅山文化玉器以淺圓雕表現動物的五官,更重要的是,在玉器表面磨出一種瓦溝紋的紋飾。瓦溝之間的起伏隨體型而變化,寬窄深淺十分均勻規矩。就是刻劃有紋的玉件,也常與這種溝槽相間,起到互相襯托得作用。這是紅山文化玉器在雕刻技法上最顯著的一個特點。這種制作工藝的難度要高於其它的刻劃紋飾,但是可以對人的視覺產生很大的影響,隨著光線照射角度的變化,使這些紋飾時隱時現,從而最大限度的突出了立體感、層次感和神秘感。這種特點使得玉器圓潤、光澤的自身特性得以充分表現。

作為禮器的紅山文化玉器在現實中最重要的功能就是和鬼神相通,也就是所謂的通神作用。巫師們試圖通過各種儀式讓人們相信他們具有溝通神靈的能力,是天地人神的中介。然而,巫師僅僅具有這種能力是不夠的,他還要借助手中的法器和禮器,才能達到與神溝通的目的。比較奇特的馬蹄形管狀玉器就被一些學者認為是一種重要的宗教儀式用器。

雖然以玉器作為幾乎唯一的隨葬品,但是在各類墓葬中隨葬玉器的數量一般都不多,就是在中心大墓和大型土圹石棺墓中,一般也不超過10件。屬於紅山文化最高層次的牛河梁遺址,隨葬玉器的26座墓中,隨葬5件以上玉器的僅7座,3件以下的16座,超過10件的墓葬只有1座。與此形成鮮明對照的是,紅山文化積石冢的規模都很大,牛河梁的中心大墓和大型土圹石棺墓的墓坑面積多在9—16平方米之間,大於同時期周邊文化。如果把整個積石冢的面積也算在內,一般面積可達200—400平方米。墓葬的巨大規模與數量很有限的玉器隨葬品不相稱,反襯出隨葬玉器的重要性。

與此同時,作為通神工具的玉器在牛河梁遺址中已有向大墓特別是中心大墓集中的明顯趨勢,玉器數量相對較多,多大件,用料精。紅山文化代表性玉器種類及組合多見於中心大墓,如勾雲形玉佩和玉龜組合就只見於中心大墓。牛河梁遺址中的一對玉龜出土時分別位於墓主人的左右手中,更是把古人視為神靈的龜這種動物形象作為具有通神的權力的生動體現。

紅山文化中多見的神化動物形象,玉璧和其它神秘造型的器種,常成對出現的同種玉器,也表明玉器所具有的神器性質和功能。特別是勾雲形飾和豬龍,這種人們想象出來的神化的崇拜物,這是自然界所沒有的,是宗教信仰的標記物。這些隨葬玉器的放置最主要功能的不是為了顯示財富,也不僅是為了表現階級的差別,而是作為了一種有效、可靠的通神工具。

馬蹄形管狀玉器功能刍議

紅山文化的“特殊類玉器”之一的馬蹄形管狀玉器,或許在這一時期之後被其他器型在功能上取代,沒有直接演變為後世器類,或者演化為另一種器型,類型學上的傳承關系很難被現代人所發現,所以在其功能、文化內涵方面學術界有多種猜測。

馬蹄形管狀玉器,也有些學者稱之為钭口筒形玉器,玉箍形器,與動物形玉器、勾形玉器、玉璧並列的紅山四大玉類之一。形制呈扁圓筒狀,腹壁斜直,一端作平口,另一端作斜長口,口沿薄似刃,平口口徑多在8厘米左右,長在5—20厘米之間,有些靠近平口邊緣鑽有2個對稱的圓形小孔,橫截面多為橢圓形。這類器物外表素面無紋飾,只有哈佛大學福格博物館收藏的一件有紋飾。其出現的位置,多橫置在墓主人的頭部下方,也有的放置在墓主人頭部正上方,胸部或右肩部,個別置於腰部右側,也就是右手處。

馬蹄形管狀玉器的功能尚在推測之中,學術界意見不一致。綜合起來有以下幾種觀點:

觀點1:生產或生活工具。鏟土或谷物的工具。

依據:馬蹄形管狀器的原形有可能是當時生產生活過程中使用的骨匕或其他相關骨質器具,出現有可能是對生產生活工具骨器進行模仿的結果。管狀器的兩端,只有斜長口一端的口沿薄似刃狀,有些還有缺口,而平口一端的口沿較圓鈍,要麼是制作者有意為之,要麼在使用中斜長口長期磨損所致。

刍議:在五六千年以前,生產力水平極低的情況下,用選來的大塊柱狀玉料,內鑽大孔,再內外打磨加工成橫截面為橢圓形的筒形器,其制作難度之大可想而知。制作這樣一件玉器制品,有可能耗盡制作者一生的時間。把這樣一件制作費時且材料珍貴的玉器作為消耗量大的生產或生活工具未免太“奢侈”了。除非是鏟或撮的對象比這件玉器還珍貴,用在某種儀式上,但是這種可能性極小。所以,作為生常或生活工具的可能性很小,至少這種作用不是它的唯一功能。

觀點2:冠飾。可能是束發的工具,發箍,束發器。裝飾物,或實用器。

依據:這些學者的根據主要是這類玉器的出土位置,即有些馬蹄形管狀玉器出土時位於墓主人的頭部正上方,而且在平口處有2到3個小口。由此認為這種器物屬於頭部裝飾物,也有束發的可能,而2個小口亦為穿繩之用。

刍議:有作為冠飾的可能性。我國歷來重視“冠”的作用,認為用較珍貴的材料制成的“冠”是地位與權力的象征。這種玉器中,不同個體沒有形制上的區別,僅是直徑和長短的不同。加之,玉石少見,制作耗時長、難度大,愈加珍貴。因此,完全有可能以不同的大小代表不同等級和權力的級差。從出土情況看,只有少部分器物在平口端有小孔,可系於頸部的,並且也只在少數墓葬置於墓主人頭部正上方。而大部分不帶孔的、出土位置不在頭部正上方的此類器物,其功能可能不在於此。

另外,我國到近現代還有束發的傳統,當今的民族志材料中也存在束發的習慣,這極有可能是遠古的遺俗,紅山時代完全有可能存在這一習慣。這種器物小口的平均口徑大多在8厘米左右,可以把頭發盤起來束在裡面,而平口端的小孔則可以穿細木棒或者系繩加以固定。至於那些口徑過大的此類器物,可作為單獨的“冠”使用,也可有其他功能。

觀點3:臂飾,或防護用的臂套,也就是玉制護臂甲。

依據:有些墓葬中,這類玉器的出土位置在墓主人的手臂處,且手可伸入孔內,依此判斷是臂飾;而斜口一端邊沿還有刃和使用時留下的缺口,故又推測作為防護用的臂套,兼有工具和武器的功能。

刍議:玉器很易破碎,珍貴少見,制作難度大,使用這樣的護臂甲不現實,不可能用於真正的生產生活和戰斗中。除非佩戴此種護臂甲的人根本不用參加戰斗或勞作,這樣也使玉制護臂甲失去了實用價值。

有些墓葬中,這類玉器見於右臂處;大小、形狀符合人體小臂的形狀,手可以穿過至肘部,其斜長口恰好符合肘關節,不影響肘關節的運動;加之,有些平口處有小口可穿繩系於手臂上,不會掉落。據此,可推斷功能之一是戴在小臂的臂飾。另外,日常勞作和不同部落間的爭斗很容易弄傷手臂,所以護臂甲作為必要的日常用具,流行於各部落之間。但是社會上等階層作為指揮者很少或根本不直接參加生產勞動或爭斗,佩戴真正的護臂甲對他們來說沒有必要性,但是作為一種社會的潮流本身是不可抗拒的,他們需要護臂甲作為裝飾與大眾趨同,所以選擇了材料珍貴、工藝精細、可以體現社會地位和財富的玉器。

或者,玉制護臂甲是優秀者的標志,是一種社會獎勵制度,用以獎勵那些在生產勞動中的先進者和戰斗中的英勇者。以至於最後,在社會上層流行開來。這就為什麼這類器物常出現在大型墓葬中的原因。

觀點4:巫師通神的禮器,死者升天的用具,“通靈”、“通天”之意。

依據:巫師們通過各種儀式讓人們相信他們是天地人神的中介,他要借助手中的法器和禮器,達到與神溝通的目的。還有一些學者認為,此類器物形狀扁圓,長面內凹,便於與頭部接觸,大孔象征著左右相通,下葬時特意橫枕在頭下作為升天的禮器,象征轉世重生。

刍議:這兩種觀點在學術界比較認可。這種馬蹄形管狀玉器也可能為與天地通靈的法器,這種法器成為巫師、大祭司或其他神職人員最重要的物品,死後這些法器作為最心愛之物被允許隨葬,人們習慣把墓主人最珍貴、最重要、最心愛的物品放在頭部或手臂附近。這就可以解釋為什麼馬蹄形管狀玉器出土位置大多在頭部附近和手臂處了。而轉世重生觀點,有待進一步討論。在其他新石器時代文化中出現過葬具上開一小口,以表示靈魂出竅、重生的意思。依照這樣的現象,大部分學者認為墓主人頭部周圍放置此器也有讓靈魂出入、轉世升天的含義。但是葬具開口目前也是一種想象的功能,它的真正功能也可能是一種實用的功能。所以“靈魂通天”之說也僅僅是可能性很小的猜測。

馬蹄形管狀玉器兼有頭臂裝飾、祭祀實用器、原始宗教禮器、特殊信仰精神寄托等多種功能,這些功能可能是在同一時間段內一器多用的結果,也可能是在紅山文化的千年中不斷發展而衍生出來的;這些功能來源於生產生活實踐,又發展了原始宗教觀念,是特殊信仰和人際關系的體現。

- 上一頁:玉器研究

- 下一頁:乾隆玉玺首次現身文物展