追尋千載蜀魂 遍訪古史奇珍

日期:2016/12/14 18:22:00 編輯:仿古建築材料

四川境內巍巍壯麗的岷山山脈主體部分,包含青城山、龍門山、邛崃山、峨眉山等著名山峰。傳說在遙遠的上古時期,古河湟隴蜀地區的古羌人向東南遷徙,進入四川岷山、岷江一帶,這個新的族群,被稱作“蜀山氏”。

《史記》、《世本》、《蜀王本紀》、《路史》等歷史文獻對蜀山氏均有或多或少的描述。《華陽國志·蜀志》這樣記載:“蜀之為國,肇於人皇,與巴同囿。至黃帝,為其子昌意娶蜀山氏之女,生子高陽,是為帝喾。封其支庶於蜀,世為侯伯……有蜀侯蠶叢,其目縱,始稱王……次王曰柏灌。次王曰魚凫……”

有關上古蜀王的傳說,因文獻記載零碎阙失,頗顯茫昧迷朦,其年代也眾說紛纭,無法統一。李白詩“蠶叢及魚凫,開國何茫然!爾來四萬八千歲……”正道出了古蜀國的神秘與夢幻

記者來到位於成都市新津縣城西北的寶墩古城遺址,看到成都市文物考古工作隊專家和高校考古系的學生正在發掘一座墓葬。據成都市文物考古工作隊的左志強介紹,正在發掘的是一座漢墓,位於寶墩城址的內城,雖然是漢墓,但裡面黑色的土就是寶墩時期的土層,而且在墓穴中也出土了寶墩時期的陶片。左志強告訴記者,下一步他們將繼續向下挖掘這座墓葬,以期發現寶墩時期更重要的文物。

在一馬平川的綠色沃野上,記者看到了幾座高5米左右的土埂子。隨左志強穿過縱橫交錯的溝渠,經過草木叢生、蛛網密布的斜坡,記者爬上了一座土埂子。左志強對記者說,在溝渠和土埂子中曾發現散碎的陶石器物。經發掘確認,這些土埂子便是寶墩古城的古城牆,出土文物見證了四五千年前的古蜀文明。

左志強指著城牆上面凸出的一塊土墩子對記者說,當地村民稱其為“寶墩子”,這也是寶墩古城遺址名字的由來。此處原先是一所小學,學生們在上面打籃球,後因寶墩古城的發現而搬遷,這裡也就逐漸變得荒涼了。從“寶墩子”所在的城牆遺址到另一段城牆遺址之間有幾十米的缺口,據專家推測,缺口應該是洪水沖毀城牆留下的。

記者從成都市文物考古工作隊了解到,寶墩古城牆采用斜坡堆築法建成,分為兩期。第一期為內城牆,內城總面積約60萬平方米,1995年考古調查時發現。第二期為外城牆,總長度約為6.2千米,外城總面積約276萬平方米。2009年在外圍調查時發現,兩期古城牆呈“回”字形布局。從出土器物來看,三星堆文化一期恰好與寶墩文化相銜接。從綜合發掘的寶墩文化8個古城遺址推斷,寶墩古城可能就是古蜀的開國之都。

《蜀王本紀》中記載道:“蜀之先王名蠶叢……”據金沙遺址博物館《古蜀文化與其他文化年代對照表》顯示,公元前2500—前1700年的寶墩文化,對應蠶叢及柏灌時期,這個推斷還有待證明。古蜀國蠶叢、柏灌、魚凫、杜宇、開明五個時代的歷史,還無法與考古文化系列一一對應,但可以說寶墩文化時期的古城古國已是“蜀之為國”的開端。綜合史料和川西民間口頭故事,可對蠶叢的人生窺探一斑。

據說蠶叢有著像螃蟹一樣凸出的眼睛,發型奇怪,居於岷山的石洞中,思考如何帶領部落走向繁榮。他善於養蠶,或是采集野蠶為食,或是教民蠶桑。因山地對養蠶事業不利,於是他率領部族走出岷山,來到了成都平原,建立了都城。

對於蠶叢生平的描述,雖未可盡信,但至少還有出處,而古蜀國次王柏灌的記載,無論是史料還是民間傳說,都接近空白,這使他幾成無解之謎,更增加了古蜀王國的神秘色彩。

2小城邦:走向古國時代“大都市”的必經之路

2010年11月,“魚凫文化高端論壇”在成都溫江區舉行。論壇的成功舉辦,深化了學界對魚凫王的研究,同時“魚凫文化”也逐漸進入學者視野。

關於魚凫王的史料記載及民間傳說較多。一般認為,“魚凫”是一種水鳥或魚鷹,魚凫王善於捕魚,帶領古蜀人從采集生活過渡到漁獵時代,推動了當時的生產力發展。隨著古蜀漁民財富積累,魚凫王有了野心,於是他率領族群打敗了其他部落,占領了現在的郫縣、彭州等地,最後打到現在的溫江地區,並在溫江建都。魚凫王在古蜀人心中的地位極高。

溫江區文物保護管理所的徐洪帶領記者,來到了溫江區魚凫村遺址。在文物保護石碑周圍,記者看到和寶墩古城相似的城垣遺跡。據介紹,魚凫村遺址呈六邊形,面積40萬平方米,其文化內涵主要為寶墩文化時期的遺存。魚凫村城垣遺址和出土的文物,對於全面揭示四川盆地新石器時代及青銅時代面貌,起到了承上啟下的關鍵作用。

距魚凫村遺址不遠的壽安鎮,還有一處魚凫王墓。魚凫王墓是成都市第二批文物保護單位,據《中國地方志集成·四川府縣志輯·民國溫江縣志》記載:“魚凫王墓在治西北三十三裡吳家場南二裡,俗呼大墓山……”該墓長80米左右,寬60米左右,高約5米。因關於魚凫王的史料及地面遺址較為豐富,故四川省文物考古研究院院長高大倫曾提出“魚凫王才是古蜀國第一世”的觀點。

成都郫縣的古城鎮,因郫縣古城遺址的發掘而被開發成一座頗具特色的小鎮。穿過小鎮主干道,記者在田野間看到了1米多高的古蜀城垣。城垣旁有2001年立的“全國重點文物保護單位:成都平原史前城址”石碑。

石碑背面記載,古城遺址距今約4000年左右。遺址呈長方形,地面存有一圈較為完整的土築城垣,城垣長約620米,寬約490米。古城遺址豐富的遺跡種類和出土文物,為了解夏商時代的三星堆文化淵源提供了直接證據。

除溫江魚凫村和郫縣古城鎮遺址外,在成都平原上,還分布著都江堰芒城遺址、崇州雙河和紫竹遺址、大邑鹽店與高山遺址等古城遺址。這些小城邦和小村落猶如文明的星星之火,為日後興起的古蜀國輝煌“大都市”打下了基礎,也為古城時代走向古國時代奠定了基石。

3三星堆:古蜀國王都

從1929年2月廣漢月亮灣一家農民發現一坑玉石器以來,三星堆區域的考古發掘一直得到考古學家的關注與重視。1934年開始了第一次考古發掘,後不斷發掘,發現了不少玉石遺存。尤其是1986年7—8月,廣漢三星堆遺址兩個大型祭祀坑被相繼發現,震驚中外。大量精品文物出世,為古蜀國研究提供了大量物證,同時也帶來了更多謎團。三星堆就此聞名四海。

據了解,三星堆博物館1997年建成開放,館區占地面積約530畝,分兩個展區。在第一展館(綜合館)門口處,記者從三星堆遺址群全貌電子展板上了解到,三星堆遺址群規模巨大,范圍廣闊,總面積約1200公頃,古文化遺存大多分布在鴨子河南岸的高台地上,古城垣遺跡包括“西城牆”、“東城牆”、“南城牆”、“月亮灣城牆”等,近年來在“北城牆”亦有發現。

走進第一展館,記者首先看到了許多造型精致的陶制生活用品。這些陶器包括壺、罐、瓶、杯等,甚至還有陶制的“火鍋”,用途廣泛、構思巧妙,仿佛幾千年前古蜀先民熱鬧的日常生活就在眼前。講解員龍詩祎說,出土的大量酒器間接說明,當時農業生產已有相當水平且產量較高。此外,遺址出土了大量家養動物遺骨,以及各類家養動物造型雕塑,可知家畜飼養業也達到了一定規模。特別是發現陶狗雕塑,說明古蜀人已經開始馴化狗了。

三星堆的玉器與金器交相輝映,展示出當時這個“大都市”的奢華強盛。玉器主要有玉璧、玉璋、玉器飾品、玉制兵器等。據龍詩祎介紹,這些玉器大多出土於祭祀坑中,古人“玉以通天、璧以禮天、璋以祭山”等說法,從側面反映了當時蜀國的政治宗教文化。三星堆金器中一根長1.42米、直徑2.3厘米的金杖尤為引人注目。這根金杖一端刻有羽箭穿過魚、鳥等古蜀魚凫圖騰。金杖在展櫃中光芒四射、熠熠生輝,向現代人展示了至高無上的蜀王禮儀。

在記者眼中,三星堆的青銅器代表了三星堆文明及其文化藝術的最高成就,件件都令人歎為觀止。第一展館的青銅器以兩棵較大的青銅“神樹”為代表,彎曲奇特的樹枝和造型精致的人面鳥雕塑是古蜀先民“人神互通、羽化飛仙”神仙化意識的形象寫照。

第二展館(青銅專館)的青銅面具更加帶有濃厚的神巫文化色彩和誇張獨特的審美個性。無論是高72厘米、寬132厘米的“青銅大面具”,還是雙目凸出、額間鑄有夔龍形冠飾的“戴冠縱目面具”,都顯現出古蜀人豐富多彩的想象世界,表達了古蜀人超越現實的精神追求。青銅大立人像是三星堆博物館的一件鎮館之寶,大立人像連座通高2.62米,頭戴太陽紋冠,身穿三件上衣,手足戴镯,赤腳立於祭壇,雙手呈極為誇張的握持形態。一般認為,此像為國王兼大巫師一類人物,是集神、巫、王三者身份於一身的最高領袖。人像雙手是否持物或所持何物,至今不得其解。

三星堆出土的文物神秘詭異,工藝精湛,自成體系。三星堆堪稱延續時間最長、等級最高的古蜀文化中心遺址,與成都平原同時期的其他小城邦相比,三星堆應是古蜀國的政治文化中心,是當之無愧的中心都邑,是古蜀國的王都。

據介紹,三星堆文化遺存分為四期:一期距今4800—4000年,對應古蜀傳說中的“蠶叢”與“柏灌”時代,屬新石器時代晚期文化,遺存中包含玉器與陶器;二期和三期大致為“魚凫”時代,距今4000—3200年,此時期城牆體系合理嚴謹,規劃講究,設施完備,出土近千件青銅器、金器、玉器和象牙,說明此時是三星堆的鼎盛時期,屬青銅文明時代;四期距今3200—2600年,對應古蜀傳說中的“杜宇”時期,此時三星堆經歷長久繁榮後終被廢棄,古蜀政治中心南移。2001年初發現的成都金沙遺址,其時代與三星堆文化四期相接續,可以說是三星堆文明在新的歷史時期的傳承和創新,古蜀由此進入了一個新的發展階段。

4金沙:古蜀國鼎盛時期的文明

2001年2月,對金沙遺址的考古發掘拉開了序幕。

近年來,通過對60多個地點的考古發掘,初步確定金沙遺址的分布范圍在5平方千米以上。因最早在十二橋發現同類性質文化,故命名為“十二橋文化金沙遺址”。考古發現了大型建築基址、一般居址、墓地等重要遺跡,出土了上萬件金器、銅器、玉器、陶器等文物,將3000年前的一段輝煌文明呈現在人們眼前。

記者首先跟隨講解員唐琦媛來到金沙遺址博物館遺跡館。遺跡館建於金沙遺址考古發掘現場之上。據了解,遺跡館建築面積7588平方米,采取大跨度鋼結構,最大限度地保證了遺址的完整性。部分出土文物采取原地保護方法,因此象牙、野豬獠牙、鹿角與陶器隨處可見。其中第18號遺跡平面形狀呈長方形,面積約22平方米。據推測,此遺跡原系一座長方形木結構祭台,從發掘遺跡和出土的祭祀品可以感受到,當時古蜀王國頻繁而又宏大的祭祀活動。

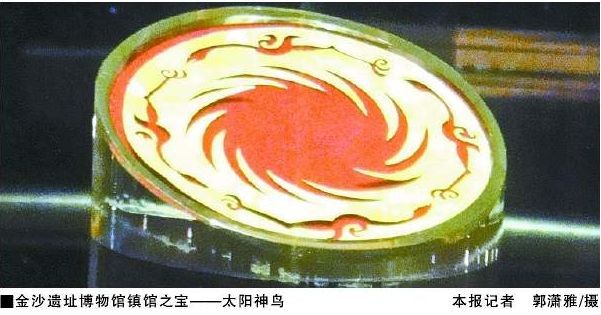

金沙文化秉承了三星堆文化精髓,因此在金沙遺址博物館陳列館中展出的大量珍貴文物,與三星堆出土的文物大致相同,比如玉璋、玉璧、陶罐和手掌般大小的“青銅大立人”。值得一提的是金沙遺址博物館鎮館之寶“太陽神鳥”,這件金箔制品形狀如同一張普通的光盤,金箔中央等距離镂空出12條齒輪狀旋轉的光芒,形似太陽。光芒四周由4只逆時針同向飛行的神鳥圍繞,神鳥身軀細長而造型奇特,昂首舞爪,高視闊步。據介紹,此金箔含金量高達94.2%,可能是古蜀人祭祀用的禮器,表現了古蜀人對太陽和神鳥的高度崇拜。

在“太陽神鳥”旁,記者看到了一具莊嚴肅穆的金面具。這件金面具比三星堆出土的青銅面具明顯“帥氣”不少,面具耳垂上還有兩個耳洞。唐琦媛介紹說,由於埃及也出土過類似的黃金面具,有學者據此認為,古蜀文明有可能通過“南方絲綢之路”,從我國經緬甸、印度、巴基斯坦、阿富汗等地區傳到了埃及。至於此金面具所塑何人,有學者認為,是“望帝春心托杜鵑”的杜宇。

杜宇即“望帝”,據《華陽國志·蜀志》記載,鼎盛時期的杜宇王國“以褒斜為前門,熊耳、靈關為後戶,玉壘、峨眉為城郭,江、潛、綿、洛為池澤;以汶山為畜牧,南中為園苑”,從中可見其方國范圍之大。

郫縣杜鵑城遺址,距今已有2000多年的歷史,部分殘留城垣依稀可見。在這裡,郫縣文物保護管理所考古隊副主任譚穎向記者講述了杜宇的傳說故事。杜宇擅長農耕,建國後勵精圖治,使古蜀國經濟發展、文化昌盛,逐步成為中國西南地區的強國。杜宇晚年時,岷江洪水為患,杜宇命其相國鱉靈治水。鱉靈善於治水,沒過多久水患遂平,古蜀國又恢復了往日的繁榮。杜宇感其治水之功,便讓位於鱉靈,號曰開明。杜宇退位隱居西山,死後不忍離開蜀地,便化作杜鵑啼血鳥,至春則啼,喚農春耕,聲音淒切。

5望叢祠興衰更替蜀魂永存

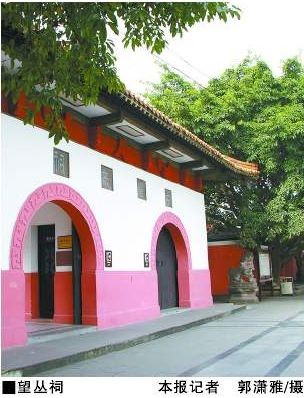

位於成都郫縣的望叢祠是紀念古蜀國君主望帝與叢帝的墓地和祠堂,殿宇陵墓之間,水池環繞,碧波蕩漾。宏大雄偉的主殿中,矗立著望帝和叢帝高大的銅像,供蜀地後人追思敬仰。

記者了解到,叢帝即治水的鱉靈,建立了開明王國。叢帝治水,決寶瓶口,在灌縣、樂山鑿離堆,使水分流,同時鑿開金堂峽或長江巫峽,治理水患,為李冰完成都江堰水利工程打下了基礎,故有“開明肇其端,李冰集大成”之說。有專家認為,叢帝所建立的開明王國共傳十二世,在開明九世時,古蜀都城從郫縣遷到了成都。

開明九世為什麼要遷都?望叢祠的一位工作人員告訴記者,學界一般認為,開明王國的遷都與常年戰爭有關。開明王國是一個野心勃勃的王國,奉行舉國戰爭、對外擴張的國策。根據文獻記載,開明王國初期就開始了南征北伐的對外戰爭,尤其和北邊的秦國打得不可開交,同巴國也有不少矛盾。到開明王國中期,古蜀國已經發展成西南地區的泱泱大國。出於戰略考慮,至開明九世時,古蜀國都城遷到了成都。

遷都成都後,開明王國不僅克服了地理上的障礙,還征到了更多的士兵,獲得了豐富的農副產品,滿足了對外戰爭的各種需求,和巴國之間展開了更加長久激烈的戰爭,故有“巴蜀世戰爭”的說法。

據《華陽國志·蜀志》記載,蜀王的弟弟苴侯私下與巴王做朋友,蜀王得知後討伐苴侯,苴侯求救於巴,巴又求救於秦。周慎靓王五年(前316),秦大夫張儀、司馬錯等率軍從石牛道伐蜀,蜀王在武陽被秦軍所害,開明氏遂亡。另有史料記載,秦滅蜀之後,蜀國王子安陽王帶領部分民眾遷到了越南北部地區,建立了一個新的國家,名曰“安陽國”。

古往今來,歲月變遷。古蜀國雖不復存在,但其留下的珍貴遺址為後人不斷追思和尋訪,其歷代君王的故事被不斷傳唱。

- 上一頁:清壽字紋鎏金銅手镯

- 下一頁:“番禺冀寶齋”曝光:有兩件“金縷玉衣”