將樂發現距今千余年的宋窯專燒擂茶器具

日期:2016/12/14 18:06:49 編輯:仿古陶瓷 “柘羅銅碾弄不用,脂麻白土須金研”,蘇東坡的這句詩,說的是宋代流行的喝茶方式———擂茶。

出土已清洗的擂茶器具

如今,擂茶仍是客家文化特色之一。昨日,記者從福建博物院考古研究所獲悉,向莆鐵路沿線搶救性考古發掘中,在將樂縣玉華村,發現了一處專門燒造客家擂茶器具的宋代窯場,距今已有千余年的歷史,填補了國內空白。

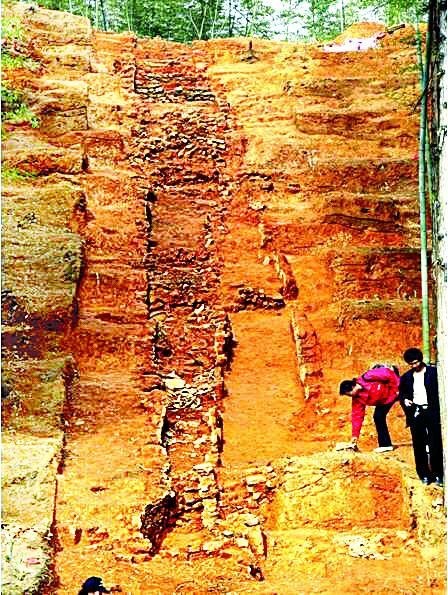

窯址位於在建的將樂火車站附近一山坡上,出土了大量擂茶用具,約百余件。一條新發掘出來的龍窯橫臥在山坡上,龍窯由火膛、窯門、窯壁、出煙室等構成,全長48米。在已清洗干淨的擂茶系列產品中,記者看到有大小不同規格的擂缽、素面缽、執壺、流口把手罐(日本稱急須)、壺、器蓋等,還有一部分大罐、缸等日常用品。

“窯內的產品,主要以茶具系列為主,兼燒一些百姓日用醬釉瓷器。”省考古研究所副所長鄭輝說,這些實物資料,說明宋代擂茶文化從器具到禮儀應有一套習俗與“茶道”。周邊不足一公裡的范圍內,還發現了廖厝山、橫窠岽、牛角山等三處同類窯址(其中兩個宋代,一處元代),成為國內已發現的唯一一處專門燒造擂茶器具的宋代窯址群。

據了解,“將樂擂茶”被稱為“中國文化的孑遺”和“活化石”,已於2006年被列為省級非物質文化遺產。據一些史料記載,這種客家民俗,是唐代末年客家人第二次南遷時傳入的。現在,宋代的擂茶器具的發現,為將樂縣歷史悠久的擂茶文化找到了直接的證據,也為尋找更早的唐代時期的窯址提供線索。

此外,將樂與台灣新竹、花蓮等地的擂茶習俗十分相似,具有悠久的歷史淵源,涉台文化濃厚。窯址的發掘保護、開發利用,對研究閩台擂茶文化有著重要的學術價值和現實意義。

將樂擂茶簡介

器具將樂擂茶一副完整的器具,包括一個口徑35厘米、內壁有輻射狀紋理的陶制擂缽,一根70厘米長的茶樹枝或白蛇籐做成的擂茶棍,一個撈濾碎渣的竹制笊籬。

原料將樂擂茶通常以芝麻、茶葉、陳皮為主,並根據需要變換不同的配料。與其他客家擂茶相比,更講究藥用效果。

禮節請喝擂茶在將樂是最普遍、最隆重的待客禮節。每逢人們結婚、添丁、升學、做壽等,擂茶都是必不可少的喜慶之品。

- 上一頁:揚州發現一工地出土大量陶片 或是古代遺址

- 下一頁:挑選紫砂壺要“四看”