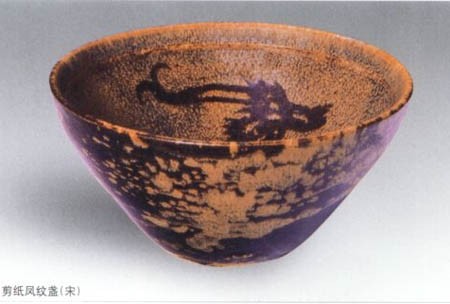

吉州窯剪紙貼花盞(南宋)

日期:2016/12/14 18:11:53 編輯:仿古瓷

剪紙是一種在民間廣泛流傳的工藝。直到現在,北方特別是農村地區仍廣為流行剪紙,主要為貼在窗上的窗花,門上的門箋,牆花,燈花,結婚、做壽、辦喜事用的喜花,還有作為繡花的底樣(包括鞋、帽、枕頭樣等)。人們認為在門窗上貼紅紙做的剪紙花,不但能避邪驅鬼,還起著裝飾、美化居室的作用。女紅是婦女的特長,所以剪紙者多為農家婦女,表現的內容也多是她們身邊的日常生活。剪紙的題材有各種家禽家畜、小孩、植物、戲曲和傳說故事、各種民間的吉祥字樣和圖案等。剪紙起源很早,迄今世界上發現最早的剪紙來自於新疆吐魯番阿斯塔那出土的對馬、對猴,時間相當於北朝時期。

剪紙還可與其他工藝技術相結合,由此產生出許多創新。剪紙貼花(剪紙天目)就是吉州窯工匠把陶瓷與剪紙工藝結合起來的一個獨創,具有濃郁的民族風格。據研究,它的制作過程是:先在胎上施一層黑色釉,再把剪紙紋樣貼在上面,接著在未被紋樣遮住的地方施一層色調比底釉淡的釉,之後把剪紙紋樣取走,這樣露出了黑色的圖案,再入窯燒制而成。

- 上一頁:吉州窯黑釉木葉紋盞(宋)

- 下一頁:釉裡紅高足轉杯(元)

熱門文章

熱門圖文