“屑金翡翠”當為青金石

日期:2016/12/14 18:22:13 編輯:仿古建築材料

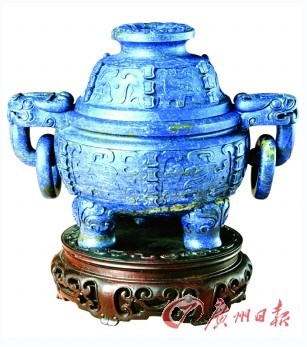

青金石仿古雙耳爐 清代

青金石太平有象 清代

“翡翠屑金,人氣粉犀,此二物,則世人未知者。余家有一玉罂,形制甚古而精巧。始得之,梅聖俞以為碧玉。在颍州時,嘗以示僚屬,坐有兵馬钤轄鄧保吉者,真宗朝老內臣也,識之曰:‘此寶器也,謂之翡翠。’雲:‘禁中寶物皆藏宜聖庫,庫中有翡翠盞一只,所以識也。’其後予偶以金環於罂腹信手磨之,金屑紛紛而落,如硯中磨墨,始知翡翠之能屑金也。”

——《歸田錄》(歐陽修宋英宗治平四年著)

中國人對玉石的膜拜和狂熱鑄就了源遠流長的中華玉文化,而由於時代的原因,也留下了一些懸而未解的問題,如北宋大文豪歐陽修在《歸田錄》中記載的“翡翠玉罂可以屑金”就是備受歷代學者關注的寶石學經典懸案。今天,該案例更被中外學人普遍當做緬甸翡翠進入中國的歷史超過千年的文獻證據。

我們知道,中國科學院王春雲博士在過去二十多年內一直致力於翡翠自然歷史研究,他發現中國歷史文獻中的“翡翠”概念在清代以前與緬甸玉石無關,直到清朝康熙五十四年(1715)才第一次明確指稱緬甸玉石。這一學術結論得到了考古界、寶玉石界的廣泛認可,包括北大教授、著名考古學家趙朝洪先生等。然而,學界和商界對此結論的質疑聲一直以來也從未停止過,而質疑者的直接證據就是歐陽修提出的“翡翠屑金”說。那麼,中國歷史上的“翡翠屑金”到底是怎麼回事?被歐陽修拿來做磨屑金環試驗的“翡翠”到底為何物?清代以前記載的翡翠器皿又是什麼?這些問題如能被科學合理地解決,“翡翠屑金”的千古懸案也就迎刃而破了。

“翡翠屑金”說 飽受學者質疑

記者:“翡翠屑金,人氣粉犀,此二物,則世人未知者。”這是“唐宋八大家”之一的歐陽修在《歸田錄》中的記載。而其中的“翡翠屑金”被國際學人普遍當做緬甸翡翠進入中國的歷史超過千年的文獻證據,這直接沖擊了您關於中國清代以前歷史文獻中的“翡翠”概念與緬甸玉石無關的學術觀點。對此,您作何解釋?

王春雲:“翡翠屑金”是歐陽修記載的“世人未知”的千年難題。在沒有出土文物作為研究標本時,我們只能通過歷史文獻記載來研究了。歐陽修《歸田錄》中記載的“玉罂”、“碧玉”、“寶器”、“翡翠”、“翡翠盞”、“金環”、“金屑”、“硯中磨墨”、“屑金”等涉及很多基本概念和邏輯關系,也和古人下筆時的寫作語境有關,這些其實都是頗為令人費解的學術問題,比如一會兒說“金屑紛紛而落”,一會兒又說“翡翠之能屑金”——這就很矛盾。人們自然會問:是翡翠玉罂本身不含“金屑”,但因為自身硬度大,可磨蝕金環成屑呢?還是這個翡翠本身含有“金屑”,該“金屑”可被更硬的物體磨出來呢?顯然,在歐陽修以來的漫長時光裡,人們還沒有搞明白這些問題。

其實,文獻學研究告訴我們:在歐陽修之前的北宋真宗、仁宗朝學者彭乘著的《續墨客揮犀·卷八·異體而相制者》中,就有了“翡翠屑金”的記載。彭乘的記載還被稍後的北宋學者李石的《續博物志》所轉載。也就是說,截至歐陽修的時代,“翡翠屑金”作為當世難題,還遠未得到解答。

記者:歐陽修“以金環於罂腹信手磨之,金屑紛紛而落”,可見他是親自做了物理實驗後才得出“翡翠之能屑金”這一結論的。您覺著其中有問題嗎?

王春雲:關於這個實驗,多年來不少學者都提出了質疑。中國近代地質學奠基人之一、中國地質學會創始會長章鴻钊在1930年時對“翡翠屑金”實驗頗感納悶,並發出如此感歎:“然物之能屑金者,何獨翡翠?以堅者屑非堅者,乃物之性,而理亦存焉。翡翠與金遇,則翡翠堅於金,故能屑金。若其他有堅於金或更堅於翡翠者,其能屑金亦然。”章氏之後的學者繼續保持了這個質疑,比如台北故宮博物院的鄧淑萍研究員1984年也認為:“翡翠屑金的說法,並不具有任何意義。”

是的,比金環硬度大的材料很多,理論上都可以將金環磨出金屑來呀!所以,這個實驗不能說明翡翠的材質有什麼獨特的地方。對此,我的觀點是:既然“翡翠屑金”的實驗結果飽受學者質疑,那麼從歐陽修的記載中就無法邏輯地推出“屑金之翡翠”為緬甸玉石的唯一結論來。

“翡翠含金屑”受古人關注

記者:我們知道,歐陽修可是才華橫溢的史學家、文學家,他為什麼要做這種看似荒謬的實驗呢?

王春雲:我思考這個問題也有20年時光了,到現在才終於找到答案:歐陽修摩擦金環的實驗屬於設計錯誤,實驗的結果剛好否定了“屑金之翡翠”為緬甸玉石的可能。

假設翡翠本身不含“金屑”,歐陽修的實驗室通過摩擦金環可以將金環變成金屑。顯然,這個實驗的結果對於翡翠材質研究沒有什麼意義。那我們就該轉換思維,比如可以這麼設想一下:鄧保吉以及前人學者很可能告訴歐陽修:“翡翠”本身含有“金屑”,因此可以通過摩擦而磨出“金粉”來。當然,這個設想的前提是:通過摩擦,翡翠本身含有的“金屑”可以被研磨出來,並保持與黃金一樣的性狀。這裡,可以磨出“金屑”的翡翠是主體,用來摩擦的物體是客體。歐陽修的實驗剛好搞混了磨出“金屑”的主體和客體,錯誤地將金環作為主體去磨翡翠客體。結果,金粉從金環掉落,而不是從翡翠掉落。

所以,歐陽修設計了錯誤的實驗,而這個錯誤實驗的結果反過來證明了翡翠自身含有“金屑”。而且,北宋及北宋以前時代的人們實際無法將分散於翡翠中的“金屑”磨出金粉來。這一點說明“屑金之翡翠”並不是現代緬甸翡翠。當我們這樣180度轉換思維的時候,“翡翠屑金”問題的答案就呼之欲出了。

記者:用摩擦金環實驗中主體和客體顛倒的結論來論證“屑金之翡翠”並不是現代翡翠,頗有新意,但是不是低估了文學巨匠、史學大家歐陽修的智商呢?我想:歐陽修做實驗的“翡翠”中或許有“金屑”或類似“金屑”的東西。而且,歷史上也有許多關於“翡翠”與“金屑”關系的記載。

王春雲:是的。中國歷史上確有不少文獻記載翡翠與“金屑”之間的聯系。北宋藥物學家寇宗奭著《本草衍義》,描述了一種被稱作“金星石”的“翡翠”:“又一種深青色,堅潤,中有金色如麸片者,不入藥用,工人碾為器,或婦人首飾用。”南宋杜绾著《雲林石譜》談到了產於“於阗國”的“金星石”和“翡翠”:“一品斑斓白脈,點點光燦,謂之金星石;一品色深碧光潤,謂之翡翠,屢試之,正可屑金,潤而無聲。”明代李時珍著《本草綱目》有“金星石”條,也說“翡翠石能屑金,亦名金星石。此皆名同物異也。”這些文獻都談到了“翡翠”含有“金屑”。但這些“金屑”能否被磨出金粉,這就是另外一個科學問題了。

推薦閱讀:

重慶鹽井河水庫發現10處明清時期墓群

蘭州明代古墓出土金色棺板

棲霞山東驚現唐代開鑿佛窟

海峽兩岸專家對福州老民居修復情況滿意

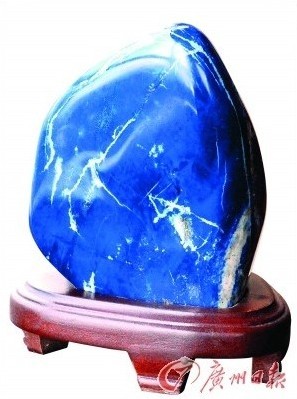

青金石內部的黃鐵礦看似黃金

青金原石

古人誤把 黃鐵礦當黃金

記者:這就對了。但問題是這些“金屑”是真的黃金嗎?

王春雲:這是個很有趣的問題。至少,歐陽修和他的老師鄧保吉相信“翡翠玉罂”中的“金屑”肯定是黃金了,所以才有了那個陰差陽錯的“金環實驗”。其實,這些歷史記載的“金屑”只是看起來像金光閃閃的黃金,實際上是地質學上很普通的黃鐵礦,與高貴華麗的黃金沒有任何關系。

普通的黃鐵礦被當做高貴的金子,這是一個世界上各個古老民族、各個不同文化在其歷史發展中都會碰到的問題。正因為如此,黃鐵礦在世界各國又有了一個“愚人金”的臭名聲。

為什麼普通的黃鐵礦會被當做高貴的金子呢?其實,人類視黃鐵礦為黃金源於人類自身普遍存在的一種取象比類的思維方式。這是說,人類容易偏向於用眾所周知的其他事物來描述自己所不知道的陌生事物,通過兩者之間的相似性來證明自己的觀點正確。這也是邏輯學中通常所謂的類比推理,或者說比喻推理。

記者:古人認為翡翠含有“金屑”與取象比類思維方式有關?可否舉例說明?

王春雲:是的。取象比類的思維方式在中國傳統文化中多了去了,比如金元時期名醫劉河間著《宣明方》,說古代點眼藥方用金星石、銀星石,就是以金星石、銀星石點綴於礦石中閃閃發光,比喻可以給人帶來光明。從礦物學分析,這裡的金星石、銀星石其實就是金雲母、白雲母,點綴在雲母片巖之中,但不可能具有治療眼疾的醫學效果。南宋張世南著《游宦紀聞》說沅芷黎溪硯有“金束腰眉子紋”,南宋朱輔著《溪蠻叢笑》說黎溪硯有“金溪帶花紋”,清代唐铨衡著《文房肆考》也說黎溪石硯有“紫袍金帶”,都是說沅芷黎溪硯中有“黃金”,但這個“金”實際上是硯石中的黃鐵礦,因為顏色和光澤類似於黃金。其他,如“蛋白石”、“孔雀石”、“硅孔雀石”、“鴿血紅紅寶石”、“虎睛石”、“鷹睛石”、“麟睛石”、“貓睛石”、“貓眼石”等寶石的命名,也都是來自人類的取象比類的思維方式。

青金歷史悠久古代或稱“翡翠”

記者:由此可見,“屑金之翡翠”中應既有可以被古人誤認為是金屑的黃鐵礦,更應比較珍貴,被古人認可,且有著悠久的人類使用歷史。那麼,這種寶石捨青金其誰呢?

王春雲:對!所以我的結論就是:歐陽修“屑金之翡翠”實際上是磨不出金粉來的,只能磨出綠黑色粉末(或者條痕),因為其中的“金屑”實際是黃鐵礦,“翡翠”實際是來自阿富汗的青金石,與緬甸玉石無關。

記者:那麼,這一結論對於古代其他“翡翠”文物記載應該有借鑒意義,比如說南朝時期的“翡翠筆床”、明朝的“翡翠硯”等。

王春雲:南朝的“翡翠筆床”,在南朝詩人徐陵的《玉台新詠·序》中有記載:“琉璃硯匣,終日隨身,翡翠筆床,無時離手。”現在看來,這當然是價值昂貴的青金了。因為明代學者姜紹書《韻石齋筆談》記載的明朝“翡翠硯”,“磨之以金,霏霏成屑”,與北宋歐陽修記載的對翡翠玉罂進行“如硯中磨墨”的金環實驗比,其結果是異曲同工的。盡管也是實驗錯誤,但由此證明了“翡翠硯”是含有所謂“金屑”的。而“翡翠硯”與“翡翠筆床”同為文房用品,以青金為制作材質,並不是說青金有益於提升其文房功能,而是為了突出青金的高貴和價值。

記者:中國歷史上還有什麼“翡翠盤”、“鸂鶒卮”、“翡翠爵”、“翡翠盞”、“鹦鹉杯”等,其具體材質可是緬甸玉石?

王春雲:這幾種器物都只見於清代以前的歷史文獻中。我在八年前完成的研究已經證明,中國清代以前歷史文獻中的“翡翠”概念與緬甸玉石無關,因為指示玉石的“翡翠”概念直到清朝康熙五十四年(1715年)才第一次明確指稱緬甸玉石。現在我可以說的是,中國清代以前的歷史文獻中的“翡翠”概念,如果明確指玉石的話,同樣與緬甸翡翠無關,而最有可能指稱來自阿富汗的青金石。

比如,唐昭宗賞賜李存勖的“翡翠盤”和“鸂鶒卮”,後唐時期秦王李茂貞貢獻給時為後唐莊宗李存勖的“翡翠爵”,後周時期劉重進在永寧宮找到的“翡翠瓶”,南唐時期作為大戶人家嫁妝的“翡翠指環”,北宋時期宋真宗的“翡翠盞”、北宋末期宋徽宗的“翡翠鹦鹉杯”,宋代文獻記載的“於阗翡翠”等,這些無一例外,都是來自阿富汗的青金石。特別是“鸂鶒卮”和“鹦鹉杯”,實際也是與“翡翠玉罂”一樣,都是用碧藍色鳥類的羽毛,如“鸂鶒”、“鹦鹉”、“翡翠”等,來命名同為碧藍色的玉石的,而這個碧藍色的玉石,就是青金。

由此也說明,阿富汗青金至少在南北朝時期、隋唐時期、五代十國時期、兩宋時期和明朝,已經大規模地輸入中原地區,青金制作的器物已經作為外邦的貢品,成為王朝皇帝的收藏,其地位和價值已經達到了一個相當高的水平。

推薦閱讀:

重慶鹽井河水庫發現10處明清時期墓群

蘭州明代古墓出土金色棺板

棲霞山東驚現唐代開鑿佛窟

海峽兩岸專家對福州老民居修復情況滿意

-

没有相关古代建築